Wallfahrten 4

Inhalt:

91. Maria Trost in Graz

92. Das Haus der Hl. Familie in Loreto

93. Unsere Liebe Frau von Seckau

94. Philippsdorf

95. Maria Elend in Straßgang bei Graz

96. Maria Einsiedeln in Ungarn

97. Maria Lankowitz in der Steiermark

98. Die "Zelle Mariens" in Niederwaldkirchen in Oberösterreich

99. Der Heilige Berg bei Görz

100. Die Wallerkapelle im Mühlbachgraben

101. Die Mutter Gottes vom guten Rat von Albanien

102. Bogenberg

103. Der Herz-Jesu-Berg bei Velburg i. d. Oberpfalz

104. Dorfen

105. Das Bistum Eichstätt 1845

106. Anaya – Ein Lourdes des Orients

107. Abtei Unserer Lieben Frau vom Wagnis

108. Pompeji als Wallfahrtsort

109. Die Mariahilf-Kapelle zu Eggenbach bei Döringstadt in Oberfranken

110. Die Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg in der Oberpfalz

111. Das Franziskaner-Kloster mit der marianischen Wallfahrtskirche oder Tilly-Kapelle in der Nähe von Freystadt in der Oberpfalz

112. Die Wallfahrtskirche U. L. F. zu Dettelbach in Unterfranken

113. Die Wallfahrtskapelle auf dem Kronberg bei Griesbach im Rottal: "U. L. F. vom Schutz"

114. Die Steinfels-Kapelle zu Landau an der Isar in Niederbayern

115. Die Wallfahrt Mariä Heimsuchung zu Langenwinkel bei Beuerbach in Niederbayern

116. Lechfeld, Wallfahrtskirche Mariahilf und Franziskaner-Kloster in Schwaben

117. Die St. Marienkirche zu Limbach in Unterfranken

118. Unsere Liebe Frau zu Schnals in Südtirol

119. Mariahilfberg bei Neumarkt in der Oberpfalz

120. Unsere Liebe Frau von Sasvár, deutsch: Maria Schlossberg, Basilika der Sieben Schmerzen Unserer Lieben Frau

_______________________________________________________________

Mutter Gottes, breit den Mantel – Deiner Liebe um uns aus,

Dass wir sicher sein und bleiben – Mach ein schützend Dach daraus.

Da die Feinde uns bedrängen, - Lass uns all darunterstehn,

Bis wir sehn in deinem Schutze – Die Gefahr vorübergehn.

(Auguste Poestion: „Kriegswallfahrt“)

Die schöne, weitbekannte Gnadenstätte Maria Trost bei Graz stand im Jahr 1914 im Zeichen des Jubiläums. Papst Pius X. hat mit Reskript der Kongregation S. officii dd. 31. Januar 1914 bewilligt, dass die Gläubigen, die innerhalb dieses Jahres die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Trost besuchen und nach Empfang der heiligen Sakramente die üblichen Ablassgebete verrichten, einmal einen vollkommenen Ablass gewinnen können, der auch den Armen Seelen zugewendet werden kann. Auch wurde bewilligt, dass alle zugereisten Priester am Gnadenaltar die Votivmesse von Mariä Geburt lesen können, wenn nicht ein höherer Festtag gefeiert wird. Damit war das Maria Trost-Jubiläum eingeleitet, dem im September große Feierlichkeiten folgen sollten und wir Grazer Katholiken freuten uns schon sehr auf dieses schöne Jubelfest Unserer Lieben Frau draußen im waldumrauschten Gnadenort. Doch dies blieb ein schöner Traum!

Wie ein Sturmwind fegte plötzlich das Wort „Krieg!“ über alle Gebiete unseres weiten Landes, entflammte Begeisterung für Kaiser und Vaterland, für Recht und Pflicht, brachte aber auch namenloses Leid über die Völker.

Da stand auch unser Maria Trost im Zeichen des Krieges und wurde den Zurückbleibenden im wahrsten Sinne das, was sein Name ausdrückt: die Zuflucht der Verlassenen und Traurigen, die bei der himmlischen Mutter Trost suchen. Auch viele Soldaten kamen zum Abschied heraus, erbaten sich Kraft und Ausdauer zum schweren Kampf und legten ihr Geschick in Marias Hände.

Da zog von Graz unter Führung des Fürstbischofs Dr. Leopold Schuster am 27. September 1914 ein endlos langer Zug frommer Waller aller Stände nach Maria Trost. Keine Jubelprozession war es mehr, sondern eine mächtige Kriegswallfahrt erhebend und tief ergreifend in ihrer ernsten Bedeutung.

Und es zogen viele tausend

Fromme Pilger betend aus,

Dorthin, wo von freier Höhe

Ihnen winkt das Gotteshaus.

Bangen Herzens waren alle,

Von der Leiden Sturm umtost.

Doch schon legen sich die Stürme

Vor dem Wort: Maria Trost.

Aus den Wolken strahlt die Sonne

Auf der Beter große Schar,

Und ihr Schimmer leis umzittert

Dort das Bild am Hochaltar.

Es geschieht, was tausend Male

Schon geschah am heil`gen Ort:

Die in Schmerzen zu ihm kamen

Geh`n getröstet wieder fort.

(Auguste Poestion)

Bei 12.000 Personen füllten die Gnadenkirche und bedeckten den Kirchberg bis hinunter zu den Abhängen, flehten in inbrünstigem, heißem Gebet um Schutz im Krieg und erbaten sich bei der teuren Gnadenmutter die Vermittlung des Friedens. Diese große Prozession, verbunden mit der 200jährigen Jubiläumsfeier, gab zugleich Zeugnis von dem Vertrauen und der hohen Verehrung, die das Volk dem altberühmten Gnadenort entgegenbringt.

Seit 200 Jahren erhebt sich nun schon die majestätische, weiße Kirche mit ihren charakteristisch roten Türmen auf der freien, luftigen Höhe, weit ins Land hinausblickend und sich vom dunklen Hintergrund der wälderreichen Hügellandschaft wie eine leuchtende Blüte abhebend.

Der Ursprung des Gnadenortes reicht in ferne Zeiten zurück. Schon zur Zeit des Kreuzzugs gegen die Sarazenen soll hier eine Kirche gestanden sein. Viele der aus Palästina glücklich heimgekehrten Kreuzfahrer besuchten diese Kirche, in der sie ein Stück vom heiligen Kreuz verehrten, weshalb sie die heilige Kreuzkirche genannt wurde. Später errichtete man daneben eine Herberge für kranke Pilger und war nun dieser Ort weit und breit unter dem Namen bekannt: „Heiligkreuz zum Landestrost“. Mehr als 300 Jahre hielt diese Kirche vielen anstürmenden Feinden stand, bis sie 1480 von den Türken nach tapferer Gegenwehr erobert und durch Brand vernichtet wurde. – Das sogenannte „Landplagenbild“ an der Außenseite der Grazer Domkirche, ein kunsthistorisch höchst wertvolles und interessantes Freskengemälde, zeigt unter den „Landplagen“, von denen die Steiermark hart heimgesucht war, auch den Einbruch der Türken und die Erstürmung der von Ringmauern umgebenen Heiligenkreuzkirche.

Der kahle Berg, nun „Purberg“ genannt, kam in verschiedene Hände, bis 1676 Hans Freiherr von Wilfferstorf, der letzte des berühmten Geschlechtes, sich auf der Höhe ein Schlösschen erbaute. Als er einmal seinen im Zisterzienserstift Rein oder Graz lebenden Bruder besuchte, sah er in dessen Zelle eine hölzerne Muttergottesstatue mit dem Jesuskind auf dem Arm, die sein Wohlgefallen erweckte und ihm über seine Bitte überlassen wurde. Er brachte sie in seine Stadtwohnung nach Graz und als seine damals kranke Tochter auf die Fürbitte der Mutter Gottes gesund wurde, ließ der Freiherr am Purberg eine kleine Kapelle errichten, in der er die Madonnenstatue zur allgemeinen Verehrung aufstellte. Er befasste sich weiterhin mit dem Plan, die zerstörte Kirche wieder aufzubauen, starb jedoch noch ehe er zur Ausführung kam und erst im Jahr 1693 wurde unter Franz C. Canduzzi Edler von Heldenfeld, mit Unterstützung der Fürstin Karoline von Eggenberg, die Kapelle im Sinne von Wilfferstorf vergrößert. Die neue Kirche: „Maria zum Landestrost“ genoss bald einen weitverbreiteten Ruf, und als 1708 der Orden der Pauliner das Heiligtum übernahm, unter deren eifrigen Tätigkeit sich der Andrang der Gläubigen beständig mehrte, wurde beschlossen, die Kirche umzubauen und zu vergrößern. Es fanden sich bald viele Wohltäter, besonders unter dem steirischen Adel, deren größter aber war Kaiser Karl VI., unter dem am 18. Dezember 1714 Fürstbischof Graf Lamberg den Grundstein zur jetzigen Kirche weihte. Schon 1719 war der Bau zum großen Teil hergestellt, verzögerte sich aber in der Folge wegen Geldmangel und fand erst 1746 seine Vollendung. Die in vollkommener Symmetrie sich zu beiden Seiten der Kirche anschließenden Klostergebäude bilden mit ihr eine schöne, stattliche Front. Auf dem Hochaltar steht – gegenwärtig im reichsten elektrischen Lichterglanz – die liebliche Gnadenstatue, zu deren Füßen unzählige kummervolle Menschenherzen Hilfe und Trost suchen und auch finden. An den beiden ersten, der aus kostbarem Marmor verfertigten neun Seitenaltäre befinden sich Gemälde der berühmten italienischen Maler Giordano Luca und Tiapolo. Einen prächtigen Schmuck bilden die schönen Fresken von Maler Scheid. Sie wurden im Lauf der letzten Jahre restauriert oder besser gesagt, übermalt und geben nun dem Gotteshaus ein zwar farbenfrisches und festliches Gepräge, allein der Altertumsfreund wird mit Bedauern die verblassten, alten und darum umso interessanter wirkenden ursprünglichen Gemälde vermissen. Die Kirche ist in Kreuzform erbaut und wird von einer mächtigen Kuppel gekrönt. Unter dem Haupteingang befindet sich die alte Klostergruft, in der über 30 Pauliner in ihrer Ordenstracht ruhen.

In den zum Teil offenen Särgen kann man die merkwürdigerweise unverwesten, eingetrockneten Leichen der Mönche sehen. Leider wurde der Grufteingang von der Kirche aus im Jahr 1895 vermauert aus dem Grund, weil pietätlose Besucher in der Gruft Unfug trieben.

Ein ergreifend schönes Kapitel aus der steirischen Heimatgeschichte, das mit Maria Trost in innigstem Zusammenhang steht, möge hier Platz finden.

Im Jahr 1680 wütete in Granz die Pest in verheerendster Weise. In den Häusern, sogar auf den Straßen lagen die Toten, niemand wagte es, sie anzurühren. Die Stadt schien dem Aussterben nahe. Da machten sich unter Führung von Paul Menitzer 60 Taglöhner aus Graz auf und pilgerten zur neuen Kapelle Maria vom Landestrost. Dort empfingen sie mit großer Andacht die heiligen Sakramente, bereiteten sich auf einen nahen Tod vor und gelobten, sich dem Schutz Gottes und Mariens empfehlend, die Stadt vor dem Untergang zu retten. Nach Graz zurückgekehrt, begab sich Paul Menitzer zum Pestkommissar, dem Grafen Dietrichstein, und stellte sich ihm und seine Zunftgenossen zur Verfügung. Sie wollten die Leichen begraben, was sonst niemand um teures Geld getan hätte. Gerührt dankte der Graf dem edelmütigen Anerbieten und gab die nötigen Anordnungen. Also gleich machten sich die braven Taglöhner an die schreckliche Arbeit, luden die Toten auf Fuhrwägen und schafften sie eiligst fort, verbrannten die verpesteten Betten und gingen an die Säuberung der Stadt. Als sie sich am anderen Morgen, wie verabredet, wieder am Hauptplatz trafen, zählte Menitzer besorgt seine tapfere Schar. Doch, o Wunder!, alle waren vollzählig erschienen. Da sprach er unter Tränen: „Großer Gott, sei gelobt! Keiner ist verloren.“ Mutvoll begannen sie ihre schauerliche Tätigkeit von neuem, fanden sich tags darauf wieder alle insgesamt am Hauptplatz ein und setzten unter Gebet und Gottvertrauen die gefährliche Arbeit solange fort, bis die Seuche im Schwinden und die Stadt gerettet war. Sie waren alle wunderbarer Weise vom Tod verschont geblieben und pilgerten nun zur Danksagung nach Maria Trost, wohin sie eine alljährliche Wallfahrt gelobten. Diese hat sich bis auf unsere Zeit erhalten. Noch jetzt zieht jedes Jahr die Taglöhner-Bruderschaft in Prozession hinaus nach Maria Trost. Maria ist den Österreichern schon oft in schwerem Kampf beigestanden und verhalf ihnen zum Sieg. Als im Jahr 1683 die Türken vor Wien besiegt wurden, schrieb man dies der Fürbitte der Gottesmutter zu und führte als Danksagung das Fest Mariä Namen ein. Dieses Fest wird in Maria Trost als Patroziniumsfest gefeiert, darum ist unser Vertrauen zu Maria auch groß, sie wird uns wieder zum Sieg führen!

(A. Matura in „Ave Maria“ vom Januar 1915)

graz-wallfahrtskirche-mariatrost

_______________________________________________________________________

92. Das Haus der Hl. Familie in Loreto

Ein berühmter Wallfahrtsort

(Aus: Katholischer Digest, Mai 1958, Nr. 5, S. 23)

Loreto, in einer der fruchtbarsten Landschaften der italienischen Provinz Marche die Spitze eines Hügels krönend, ist eine malerische Stadt von besonderem Charakter, deren Leben sich rings um die berühmte Kathedrale abspielt, die die „Casa santa“, das Haus der Hl. Familie, enthält.

Die Überlieferung berichtet, dass das Haus der Heiligen Familie – in dem Maria geboren war, in dem sich das Geheimnis der Fleischwerdung vollzog und in dem Jesus nach der Rückkehr von der Flucht nach Ägypten bis zu seinem 30. Lebensjahr lebte – am 10. Mai 1291, als die Sarazenen in Palästina eindrangen, auf wunderbare Weise von Engeln auf den Tersalto-Hügel bei Fiume gebracht worden war. Alessandro di Giorgio, der Bischof der Stadt, und Niccolò Frangipane, der Gouverneur von Dalmatien, beschlossen, als sie die Kunde vernahmen, Beauftragte nach Palästina zu schicken, die nachforschen sollten, ob das geheimnisvolle Gebäude auch tatsächlich bisher in Nazareth gestanden habe. Als die Abgesandten zurückkehrten, berichteten sie, in Galiläa die Fundamente gesehen zu haben, auf denen das Haus gestanden habe, bevor es durch die Lüfte nach Dalmatien entführt worden sei.

Am 10. Dezember verschwand jedoch das Heilige Haus plötzlich und erschien auf der anderen Seite des Adriatischen Meeres, unweit Recanati, inmitten eines Ahornwaldes. Da die Gegend von Räubern unsicher gemacht wurde, trugen die Engel es erneut hinweg, und zwar etwa einen Kilometer weiter zum Bauernhof zweier Brüder namens Simon und Stephan, die jedoch bald wegen des Besitzes dieses Schatzes in Streit gerieten.

Zum vierten Mal verschwand das Heilige Haus auf wunderbare Weise durch die Lüfte und wurde mitten auf einer Landstraße an der Stelle niedergesetzt, wo es sich noch heute befindet. Die ständige Überlieferung der wunderbaren Versetzung dieses Hauses wird offiziell bestätigt durch den Bericht Don Bartolommeo Teramos, eines Mönchs von Vallombrosa, aus dem Jahr 1483, der die Zeugenaussagen von Leuten enthält, die zur Zeit des Wunders lebten. Rings um das Heilige Haus entstand der kleine Ort Santa Maria, und zur Zeit Papst Leos X. wurde die Burg mit ihrer Mauerumgürtung errichtet. Papst Sixtus V. machte Loreto zum Sitz eines Bischofs. Der gleiche Papst entwarf den Plan der Straßen von Borgo di Montereale, und alle Städte der Region Piceno mussten auf seinen Befehl dort je ein Haus errichten.

Die Kirche in ihrem heutigen Zustand geht auf Papst Paul II. zurück. Sie umschließt mit ihren Mauern das Heilige Haus. Der Name des ersten Baumeisters ist nicht bekannt, doch wissen wir, dass Giuliano de Miasso den Bau vollendete.

Im Jahr 1500 errichtete Giuliano da Sangallo nach Plänen Brunelleschis den herrlichen achteckigen Dom, und Bramante fügte 1511 die Pfeiler und Stützmauern hinzu. Der Entwurf der Fassade mit dem Turm an der Seite und den Arkaden und Loggien des Apostolischen Palastes wird von manchen ebenfalls Bramante zugeschrieben, während andere annehmen, dass er auf Giuliano da Sangallo zurückgeht.

Wenn wir auch keine vollständigen Unterlagen darüber besitzen, steht doch fest, dass das Hauptportal des Palastes von Sansovino begonnen und von Sangallo, Nerucci und Giovanni Boccolini fortgesetzt wurde. Das Innere der Kirche zeigt die schmucklosen Wände des kleinen Heiligen Hauses. Die aus dem Holz einer Libanonzeder geschnitzte Marienstatue ist eine Stiftung Papst Pius` XI., der sie segnete und krönte, bevor sie von Rom nach Loreto verbracht wurde.

Das Heiligtum vermittelt starke religiöse Eindrücke. Über dem Altar finden sich die Worte „Hic Verbum caro faktum ist“ (Hier ist das Wort Fleisch geworden) eingemeißelt. Sie erinnern daran, dass dies der Ort ist, an dem der Überlieferung nach der Gottessohn menschliche Gestalt annahm. Die in aller Welt bekannte Statue U. L. Frau ist in ein langes, kostbares Gewand gekleidet, das ihr besonderes Aussehen verleiht.

Seit den Tagen seiner wunderbaren Versetzung wurde das Heilige Haus von Loreto ununterbrochen von zahlreichen Pilgerscharen aus allen europäischen Ländern besucht. Jahrhundertelang ließ es sich kein König oder Heerführer nehmen, es aufzusuchen und dem Heiligtum reiche Gaben zu vermachen. Papst Benedikt XV. bestimmte U. L. Frau von Loreto zur Schutzpatronin der Flieger.

Um U. L. Frau von Loreto verbreitete sich der Ruhm zahlloser Wunder, und alljährlich besuchen noch heute riesige Scharen gläubiger Pilger das Heilige Haus. Wie nach Lourdes verkehren auch nach Loreto weiße Sonderzüge für Kranke. Die Pilgerfahrten finden besonders an den hohen Marienfesten statt: Mariä Verkündigung am 25. März, Mariä Himmelfahrt am 15. August, Mariä Geburt am 8. September, Fest der Unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember sowie am Jahrestag der wunderbaren Versetzung des Heiligen Hauses, dem 10. Dezember.

Loreto ist eines der berühmtesten und gefeiertsten Heiligtümer der Christenheit. Seine Entstehung, die der Statue entgegengebrachte Verehrung sowie die jahrhundertelange Fortdauer der Wunder, die endlose Ströme von Pilgern – gesunden, kranken und bedrängten Menschen – anziehen, haben das kleine Städtchen zu einem Zentrum religiöser Verehrung gemacht.

________________________________________________________________________

93. Unsere Liebe Frau von Seckau

Ein Wallfahrtsort auf luftiger Höhe

(Von Anton Krenn, „Ave Maria“, Heft 1, 1913, S. 7)

Zwei Wegstunden von Knittelfeld, einem größeren Industrieort des oberen Murtales, entfernt, liegt auf bergenumrankter Hochebene die ehrwürdige Benediktinerabtei Seckau. Dieses Kloster, gleich ausgezeichnet durch den erbauenden Chorgesang der Mönche wie durch die tiefsinnige Marienverehrung, die dort so warm gepflogen wird, ist zu einer Gnadenstätte der seligsten Jungfrau auserkoren. Denn alle Sonntage ziehen die Mönche nach der Vesper in die Gnadenkapelle, wo ein wundertätiges Gnadenbild „Unsere Liebe Hausfrau von Seckau“ durch Gebet und Lied verehrt wird. Eine Nachbildung dieses Gnadenbildes befindet sich nun auch in dem schmucken Bergkirchlein auf der Hochalm, zu dem man in drei Stunden von Seckau aus leicht hinaufkommen kann. Die Hochalm ist ein Ausläufer eines größeren Gebirgsstockes und hat eine Höhe von 1816 Meter. Auf so hohem Bergeskamm thront schon seit über 350 Jahren die Königin des Himmels und der Erde, denn man schrieb den 10. Mai 1660, als man daranging, für die „Halter“, denn so bezeichnet man im Volksmund die Hirten, eine Kapelle zu errichten. Der damalige Stiftsprälat Maximilian Ernst von Glaispach gab selbst die Erlaubnis und die Mittel zur Erbauung des Marienheiligtums. Schon im Juli desselben Jahres war die Kapelle vollständig fertig gebaut und man gab ihr bei der Einweihung den Titel: Maria Schnee, jedenfalls deshalb, weil den größeren Teil des Jahres dort oben Schnee liegt. Das Kirchlein, das 20 Meter lang und 9 Meter breit ist, steht auf einem vorspringenden Bergesgipfel und diese kahlen Kapellenwände stechen passend ab von den grünbemoosten Steinen, die in Unordnung am Boden liegen. Im Jahr 1904 wurde auch ein gewaltiger Turm aufgeführt, in dessen unterstem Raum die Sakristei untergebracht ist. Sinnvoll weist dieser Turm auf hoher Bergeskuppe himmelan als ein Zeichen dafür, dass der eigentliche Thron der Gottesmutter droben im Himmel ist, wo sie als regina coeli et terrae an der Seite ihres göttlichen Sohnes immer fürbittend für die bedrängte Menschheit waltet. Im Jahr 1905 wurde der Hochaltar neu hergerichtet, der, grottenartig aufgebaut, in einer Felsnische das Gnadenbild „Unserer Lieben Hausfrau von Seckau“ birgt. Auf beiden Seiten stehen dann in kleineren Nischen die beiden Statuen des Heiligen Vaters Benediktus und des hl. Josef. Ein Seitenaltar ist dem heiligen Leonhard, dem Patron der Viehherden, geweiht. Auf diesen Altar sind schon an die 200 Weihegeschenke gelegt worden, die ob ihrer seltenen Ausführung einigermaßen Wert und Bedeutung haben. Diese ex voto-Geschenke sind nämlich aus Blech hergestellte Abbildungen von Tieren und stammen sicherlich schon aus dem 17. Jahrhundert. Schon von der ersten Zeit des Bestandes des Alpenkirchleins an pilgern bis auf den heutigen Tag alljährlich zahlreiche bedrängte Menschenkinder aus nah und fern zu dem Sitz der „Alpenkönigin“ hinauf, um bei ihr, die sie doch als die consolatrix afflictorum in der Lauretanischen Litanei gepriesen wird, Schutz, Hilfe und Tröstung zu suchen. Oft hat auch die Gnadenmutter von der Hochalm Beweise ihrer wundertätigen Hilfe gegeben. So kann man nach einem noch vorhandenen Votivbild entnehmen, dass der Chorherr P. Ferdinand Paumann auf die Fürbitte der Gottesmutter hin eine besessene Frau geheilt hat und als im Jahr 1714 die Pest in dieser Gegend wütete, war es nur dem wundertätigen Beistand der Gnadenmutter von der Hochalm zu danken, dass diese Seuche bald wieder aufhörte. Damals machte auch die Seckauer Gemeinde das Gelübde, alljährlich am Fest Mariä Heimsuchung auf die Hochalm zu wallfahren. Als aber im Jahr 1782 durch das Klosteraufhebungsedikt Josefs II. das Augustiner-Chorherrenstift Seckau auch geräumt werden musste, da trat nicht nur im Kloster zu Seckau, sondern auch in dem Hochalmkirchlein Verwaisung und Stille ein und traurig war es seither auf der Hochalm geworden und wo früher so oft im Jahr der fromme Gesang der Pilgerscharen zum Himmel emporstieg, hallte die ganze Gegend nur mehr von dem Blöken der Rinder wider. Etwas Leben herrschte später einmal auf der Hochalm, als der Fürstbischof von Seckau Graf von Attems im Jahr 1858 am 2. Juli im Beisein von nahezu 5000 Menschen eine heilige Messe zelebrierte und vier Jahre nachher, als man neun Tage hindurch das zweihundertjährige Jubiläum des Hochalmkirchleins feierte. Damals sollen an die 15.000 Menschen dieses so hoch gelegene Marienheiligtum besucht und 4000 auch die heiligen Sakramente der Buße und des Altares empfangen haben. Dann geriet dieser Wallfahrtsort wieder in Vergessenheit, bis im Jahr 1883 die Beuroner Benediktiner das alte, fast zerfallene Kloster wieder erneuerten und auch das Alpenkirchlein einer vollständigen Renovierung unterzogen und die Wallfahrten zur Gnadenmutter auf der Hochalm neu belebten. Im Jahr 1910 feierte man in prunkvoller, erhebender Weise das 250jährige Jubiläum des Bestandes des Hochalmkirchleins, zu welchem Fest von weit und breit die Pilger herbeiströmten. Wer je einmal Lust hat, auf hohem Bergesgipfel die Gottesmutter so recht vom Herzen zu verehren, der komme nach Seckau und steige auf die Hochalm hinauf und in kräftiger, würziger Bergesluft wird er nicht nur seinen Leib stärken, sondern auch seine Seele, die wieder Labung und Tröstung findet bei dem wundertätigen Gnadenbild Unserer Lieben Hausfrau von Seckau.

________________________________________________________________________

94. Philippsdorf

(Zum 50jährigen Jubiläum der Gnadenstätte 1916 – Von Josef Kunte)

Im nördlichsten Teil Böhmens und damit zugleich im nördlichsten Teil der ganzen Monarchie erhebt sich, von der Reichsgrenze gegen Sachsen nur einen Steinwurf weit entfernt, eine herrliche marianische Wallfahrtskirche romanischen Stiles, die Gnadenkirche von Philippsdorf.

Philippsdorf, nur zehn Minuten von zwei Bahnen entfernt, ist von Prag aus mit dem Schnellzug in wenigen Stunden, von Reichenberg oder Dresden aus in noch kürzerer Zeit zu erreichen.

Die marianische Gnadenstätte von Philippsdorf zählt zu den jüngsten und doch bereits zu den besuchtesten Wallfahrtsstätten unserer ganzen Monarchie. Am 13. Dezember 1916 werden es 50 Jahre, dass die Mittlerin der Gnaden einem armen Webermädchen namens Magdalena Kade erschien und es von einem nach dem übereinstimmenden Urteil der behandelnden Ärzte unheilbaren schweren Leiden plötzlich befreite. Magdalena Kade, geboren zu Philippsdorf am 5. Juni 1835, lebte nach dem frühzeitigen Tod ihrer Mutter unter der Hut ihres Vaters mit einem Brüder höchst zurückgezogen in einem kleinen Häuschen, das in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 1866 der Schauplatz einer himmlischen Erscheinung werden sollte, durch die der Name der armen Weberstochter weithin bekannt wurde. Seit ihrem 19. Lebensjahr litt Magdalena an den Folgen eines Erschreckens. Zunächst von Krämpfen befallen, erkrankte das Mädchen in den folgenden zehn Jahren wiederholt an Lungen-, Rippenfell- und Gehirnhautentzündung so schwer, dass sie mehrere Male mit den Sterbesakramenten versehen werden musste. Seit Oktober 1864 war sie ganz ans Bett gefesselt. Im Februar 1865 traten heftige Brustschmerzen hinzu und es bildeten sich eiternde Blasen an der linken Seite des Oberkörpers, die sich dann über den ganzen Körper ausbreiteten und zu großen Geschwüren ausbildeten. Nach dem Urteil des sie behandelnden Arztes Doktor Ulbrich aus dem nahen Georgswalde und dem gleichen Parere des Arztes Gürlich aus dem protestantischen Neugersdorf war die Krankheit unheilbar.

In der Nacht vom 12. zum 13. Januar 1866 war der Zustand der mit großer Geduld und Hingebung an Gott Leidenden derart bedenklich, dass mit dem baldigen Ableben der stillen Dulderin gerechnet werden musste. In der Stube, in der Magdalena Kade im Bett lag, war als Pflegerin eine treue Person, Veronika Kindermann, anwesend, die mit der Schwerkranken zeitweise betete. Eben war Veronika für einige Minuten neben dem Bett auf der Ofenbank eingeschlummert, als die bei vollem Bewusstsein heftige Schmerzen Leidende plötzlich einer himmlischen Erscheinung gewürdigt wurde. Magdalena Kade selbst schilderte den wunderbaren Vorgang mit folgenden Worten:

„Auf einmal wurde es licht in der Stube, noch lichter als am Tag. Da erschrak ich und fing zu zittern und zu beben an. Ich stieß die Veronika mit dem Ellbogen und sprach zu ihr: Veronel, steh nur auf, siehst du nicht, wie es licht wird? Da sprang sie von der Ofenbank und fing mich zu halten an, sonst wäre ich vor Schreck und Zittern aus dem Bett gestürzt. Veronika sagte: Ich sehe ja nichts! Es wurde beim Bett, an seinem unteren Ende noch lichter und glänzender. Da stand am Ende des Bettes eine lichte, ganz weiß glänzende Gestalt, eine gelbe Krone auf dem Haupt, und ich dachte zugleich, dass dies die Mutter Gottes sei. Da sprach ich zu Veronika: Knie nur nieder! Siehst du nicht die Mutter Gottes da stehen? Sie hielt mich aber und kniete nicht nieder. Sie fing zu weinen an und ich mit ihr. Ich hielt mir beide Hände vor die Augen, weil diesen Glanz nicht gesunde, viel weniger kranke Augen ertragen konnten. Veronika nahm mir die Hände vom Gesicht weg und ich faltete sie und fing zu beten an: Hochpreiset meine Seele den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott meinem Heiland! Nach diesen Worten hörte ich mit ungewöhnlicher, nicht menschlicher Stimme sprechen: Mein Kind, von jetzt an heilt`s! Und ich fühlte keinen Schmerz mehr. Darauf betete ich den angefangenen Lobgesang bis zu Ende und Veronika mit. Hierauf fragte ich die Veronika, ob sie nichts gesehen habe, was sie jedoch verneinte. Darauf forderte ich sie auf, sie möge die Angehörigen wecken. Sie entfernte sich und weckte den Bruder. Als er eintrat, rief ich ihm entgegen: Ich bin frisch, ich bin frisch! Darauf kam die Schwägerin und sie standen eine Weile und sie fingen an, mich zu trösten. Weil ich merkte, dass sie meinen Worten nicht glaubten, sagte ich: Nein, nein, die Mutter Gottes hat es gesagt. Als ich in ihren Gesichtern noch Misstrauen sah, nahm ich das Pflaster vor ihren Augen rasch ab. Auf dem Pflaster war besonders viel Eiter zu sehen, auf dem Leib aber keiner. Auf der Brust blieb eine Stelle, die lind und nässend war, in der Größe eines Pfennigs.“ Soweit Magdalenas eigene Worte.

Von dieser Stunde an war Magdalena so gesund, dass sie schon am nächsten Morgen die Arbeit aufgenommen hätte, wenn man es ihr erlaubt haben würde. Als der Arzt sie bald darauf untersuchte, bemerkte er staunend: „Das ist ein großes Wunder!“ Und zum Bruder der Geheilten sagte er: „Das bleibt mir ein Rätsel, so lange ich lebe!“ Eine kirchliche Untersuchung, die vom 7. bis 10. März 1866 dauerte und bei der die geheilte Kranke und alle Zeugen ihre Aussagen mit einem Eid bekräftigen, befreite die Geheilte von jedem Verdacht unredlichen Vorgehens. Magdalena führte bis zu ihrem erbaulichen Tod (10. Dezember 1905) ein ärmliches, abgehärtetes, frommes Leben, enthielt sich bis in die letzte Woche ihres Lebens jedes Fleischgenusses und verwendete das, was ihr geschenkt wurde, zum Bau der Gnadenkapelle (eingeweiht am 13. Januar 1873) und zur Verschönerung der herrlichen Kirche (konsekriert am 11. Oktober 1885 durch Bischof Dr. Em. Joh. Schöbel).

Kirche und Kapelle waren, wie bereits erwähnt, schon gegen Ende des abgelaufenen Jahrhunderts erbaut und zum größten Teil auch im Innern vollendet worden, doch verdankt der Wallfahrtsort auch dem neuen Jahrhundert manche Verschönerung und Erneuerung. So wurde im Jahr 1906 der imposante Hochaltar, der größte Schmuck der Gnadenkirche, herrlich zur Vollendung gebracht. Ein kunstsinniger Benediktiner-Laienbruder brachte die elektrische Beleuchtung in dem herrlichen Gotteshaus zur vollen Geltung. So zieren nun an Festtagen mehr als 800 elektrische Lämpchen den Hochaltar, während rund 500 solche Sterne den Lichterschmuck der Seitenaltäre bilden.

Ein wahres Schmuckkästchen ist die Gnadenkapelle, die an die Stelle der ersten, schon baufälligen Kapelle trat und nach Entwürfen eines Beuroner Künstlers mit herrlichen Deckengemälden geschmückt wurde. Auch diese Gnadenkapelle zieren 500 elektrische Glühlämpchen.

Was das Gebets- und Andachtsleben an der heiligen Stätte betrifft, so ist es von Jahr zu Jahr in größerer Steigerung begriffen. So betrug beispielsweise im Jahr 1900 die Zahl der empfangenen Kommunionen 36.200. Bis zum Jahr 1909 hatte sie sich auf 60.000 vermehrt, also nahezu verdoppelt. Auch die Zahl der Prozessionen wächst noch immer an.

Unmittelbar neben dem stattlichen Mariendom liegt das Kloster der Redemptoristen, die seit ihrer Berufung in diesen Gnadenort unermüdlich nicht nur auf der Kanzel, und in den Beichtstühlen dieser Kirche tätig sind, sondern auch durch Abhaltung von Exerzitien für Geistliche, Lehrer, Studenten, Frauen und Jungfrauen, durch Abhaltung von Volksmissionen an zahlreichen Orten des weiten Deutschböhmens und durch Förderung des katholischen Vereinswesens seit Jahrzehnten viel dazu beigetragen haben, dass auch auf dem harten Boden Nordböhmens das religiöse Leben an vielen Orten neu zu sprossen beginnt.

Wenn ich als Laie mir ein Urteil über die Zukunft dieses Gnadenortes erlauben darf, dann geht es dahin, dass Philippsdorf, dessen Fremdenzuzug ich seit fast 30 Jahren in etwa zu beobachten Gelegenheit hatte, noch lange nicht auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung angelangt ist. Bezeichnend ist, dass die Gnadenstätte schon seit Jahrzehnten besonders von Katholiken aus dem Deutschen Reich, Deutschen wie Wenden, darunter vielen Angehörigen der Intelligenzberufe, oft besucht wird, während Österreichs Katholiken erst in neuerer Zeit in größerer Anzahl erkennen, welch reichen Schatz sie an dem Sanktuarium in Philippsdorf besitzen. Dass in den trauten, herrlichen Räumen dieser Kirche auch so mancher Protestant in den Schoß der Mutterkirche aufgenommen wurde, sei nur nebenher erwähnt.

basilika-minor-der-jungfrau-maria-helferin-der-christen

_______________________________________________________________________

95. Maria Elend in Straßgang bei Graz

(aus: „Ave Maria“, Heft 1, Januar 1916)

Die romantische Umgebung der schönen Landeshaupstadt Graz weist mehrere altberühmte und vielbesuchte Marien-Gnadenorte auf, von denen unser großes, weit und breit bekanntes Maria Trost, das idyllische Waldkirchlein Maria Grün, das reizende, mittelalterliche Straßengel und die schöne Gnadenkirche von Fernitz bereits bekannt sind.

Eine andere altbekannte Gnadenstätte, von Graz aus in einer Wegstunde erreichbar, haben wir in der Haupt- und Dekanatspfarrkirche in Straßgang, die sich auf dem südlichen Ausläufer, der sich im Westen der Stadt hinziehenden Hügelkette erhebt und das weite Grazerfeld beherrscht. Ein herrlicher Rundblick über Graz und Umgebung erschließt sich dem Beschauer von der traulichen Höhe, an deren Fuß sich das Dorf ausbreitet.

Die Kirche „zur heiligen Maria im Elend“ ist ihres hohen Alters wegen interessant und vom frommen Volk viel verehrt, das in mannigfaltigen Schicksalsschlägen gerne seine Zuflucht bei Maria Elend sucht. Sie wurde bereits 1140 erbaut, doch Urkunden melden, dass schon im Jahr 1074 hier eine dem heiligen Georg geweihten Kirche bestand. In den Jahren 1130 bis 1140 erbaute ein Pfarrer von Feldkirchen in Straßgang eine neue Kirche zu Ehren Mariä Himmelfahrt und Erzbischof Konrad I. von Salzburg übertrug 1140 die Pfarre mit allen Rechten einer Mutter- und Hauptkirche von Feldkirchen nach „Straßgauch“. Im Jahr 1460 (1461) wurde die schon fast baufällig gewordene Kirche durch die Brüder Reichsritter Hans und Georg von Gradner erneut und vergrößert, und zwar „zur schuldigen Danksagung der von ihnen wider die Türken erhaltenen Vittori“. Leider wurde im Laufe der Zeit durch mehrfache Erneuerungen und Zubauten der gotische Stil der Kirche beeinträchtigt.

Interessant ist das alte Altarbild in Holzrelief, das die Himmelskönigin mit dem Jesuskind am Arm darstellt, während Engel den ausgebreiteten Mantel halten, unter dem Betende und Bittende aus allen Ständen ihre Zuflucht suchen. Dieses Gnadenbild scheint ebenfalls von den beiden Brüdern Ritter von Gradner gespendet worden zu sein, da sich vordem in der alten Marienkirche am Hochaltar ein Gemälde von Weißkircher – Mariä Himmelfahrt –, das noch gegenwärtig in der Kirche zu sehen ist, befand. Interessant ist ferner eine Familie Christi von Holz aus dem 15. Jahrhundert, dann das an der Evangelienseite des Hauptaltares angebrachte Denkmal des Erbauers Georg Ritter von Gradner, der (1476) mit seiner Familie unter dem Gnadenaltar begraben liegt. Durch die Bemühungen des jetzigen Dechants und Hauptpfarrers Hochwürden Markus Perl wurde das Innere der Kirche schön restauriert, wozu die Pfarrangehörigen und Bewohner der Umgebung und von Graz beisteuerten. Auch Se. Majestät der Kaiser, als Patron der Kirche, spendete einen Betrag.

Unter den zahlreichen Wallfahrern, die seit altersher voll Vertrauen hierher pilgerten, befanden sich auch Kaiser Karl V., Kaiserin Christine, Erzherzog Karl II. von Innerösterreich und dessen so fromme Gemahlin Maria, Herzogin von Bayern, die alle häufig nach Straßgang kamen.

Seit 1401 hat man die ununterbrochene Reihe der Pfarrer und Vorsteher dieser Kirche, von denen jene von 1685 bis 1786 zugleich Erzpriester waren. Einer von ihnen war Franz Philipp Graf von Inzaghi (1758 – 1759), der hierauf Bischof von Görz wurde.

Von größtem Interesse sind einige Römersteine an der Außenseite der Kirchmauer, und zwar zwei Reliefs mit je drei und vier Köpfen und eines mit Jupiterkopf und zwei Löwen, ferner einen romanischen Denkstein mit der Inschrift: NAMMONIA . MATER . I . V . F . SIBI . ET . C . SEMPRONIO . SECUNDINO . MAR . D . SOL . ET . C . SEMPRO . SECUNDINO . FIL . LIBR . COS . AN . XVIII ., „nach welchem es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Decurius Solvensis in Straßgang einen Landsitz hatte, wie es den Anschein hat an der Stelle des jetzigen Pfarrhofes, wenn er nicht gar der nordwestliche Trakt desselben war“.

Verklungene Zeiten tauchen vor unseren geistigen Blicken auf. Wir sehen die mächtige Römerstadt emportauchen, das alte Flavium Solvense, und wir sehen es dann in Schutt und Trümmer sinken. – Die Pflugschar zog ihre Narben über den historischen Boden. –

Da brauste der Schlachtruf durchs weite Reich, und während unsere Helden in monatelangem Ringen das Vaterland verteidigten, rüstete sich unser „Freund“ und Bundesgenosse zum Verrat. – Und auf dem weiten Leibnitzerfeld, dort wo im Altertum die Flavia Solva gestanden hatte, tauchte eine neue Stadt auf: das Flüchtlingslager unserer österreichischen Italiener, der stammverwandten Nachkommen der alten Romanen . . .

_______________________________________________________________________

96. Maria Einsiedeln in Ungarn

Wer kennt nicht die hochberühmte Wallfahrt Maria Einsiedeln, die, gehütet und gepflegt von den Söhnen des heiligen Benedikt, in den Schweizer Bergen mit ihren hochragenden Türmen steht und jährlich von ungezählten Tausenden von Pilgern besucht wird.

Wir ziehen, o Mutter der Gnade,

Zu deinem hochheiligen Bild,

O lenke der Wanderer Pfade,

Erhöre, Maria, sie mild!

Auch Ungarn, in dem Marienliebe und Marienkult seit Jahrhunderten und Jahrtausenden blüht, auch das marianische Königreich Ungarn hat sein Maria Einsiedeln. Es liegt bei Hidegkut im Pester Komitat, in der Diözese Stuhlweißenburg.

Katharina Tolwitzer übersiedelte aus der Schweiz nach Ungarn und brachte als teures Andenken von der Wallfahrt Maria Einsiedeln ein Gnadenbild der dortigen Wallfahrt mit sich. Dieses Bild hing sie auf einem Baum im Wald auf und oft dahin ihre Schritte, um dort ihre Andacht zu verrichten. Viele folgten ihrem Beispiel, besonders als sich die Nachricht verbreitete, dass dort eine Frau aus Ofen vor dem Gnadenbild ihr Augenlicht wiedererlangt hatte und sonst viele Wunder geschehen. In Kürze war über dem Bild eine aus Holz gezimmerte Kirche errichtet, der bald eine gemauerte Kapelle folgte, in der dreimal wöchentlich durch den Seelsorger von Hidegkut eine heilige Messe gelesen wurde. Die Kirchweihfeier fand am Tag Mariä Geburt daselbst statt.

Da aber der Zudrang der Wallfahrer immer mehr wuchs, erwies sich die Kirche zu klein, und so beschloss der 1879 gegründete „Maria-Einsiedeln-Kapellenverein“, eine neue Kirche zu bauen.

Im Jahr 1898 wurde mit dem Bau einer großen, schönen Kirche begonnen, die anfangs kleiner berechnet, schließlich in großen Dimensionen ausgebaut wurde. Die Kosten beliefen sich auf 200.000 Kronen. Das neue Gotteshaus, im gotischen Stil erbaut, durch 15 Fenster erleuchtet, macht einen außerordentlich freundlichen Eindruck, eine echt marianische Gnadenkirche. Die innere Länge beträgt 44, die Breite 15 Meter, nebst dem Hochaltar schmücken noch zwei Seitenaltäre die Kirche, die auch eine Lourdeskapelle besitzt. Vom Turm, der, 54 Meter hoch, weit die Umgebung beherrscht, künden vier mächtige Glocken Gottes Lob und der Unbefleckten Ehre.

Die Einweihung der Kirche fand in feierlichster Weise am 1. Oktober 1899 statt und wurde vom Bischof Doktor Philipp Steiner von Stuhlweißenburg vorgenommen, der in Begleitung zweier itularbischöfe, zweier Domherren, des Abtdomherrn Dr. Barady, des Abtpfarrers Dr. Nemes etc., und im Geleit von 10.000 Menschen erschienen war. Der Bischof trug in feierlicher Prozession das Gnadenbild zuerst um die Kirche, dann durch die große Pforte in das Innere, wo er es an jenem Baum wieder befestigte, an dem es seit Jahren hing. Tiefergreifend war die Predigt des Oberhirten vom Hauptportal aus. Nach der heiligen Messe vollzog Bischof Steiner die Wiedereinsegnung der Ehe des größten Wohltäters der Kirche, der durch seine Tatkraft in erster Linie den Kirchenbau zustande brachte, des Kirchenbauvereinsobmannes Anton von Szentkiralyi und seiner Gattin Emilie geb. Igler, die an diesem Tag ihr Silbernes Hochzeitsjubiläum feierten, allseits beglückwünscht von hoch und nieder, arm und reich.

17 Jahre sind seit der Einweihung (1899/1916) der Kirche vorübergegangen. Maria Einsiedeln aber, der wunderbare Magnet für fromme, marienliebende Herzen, hat seine Anziehungskraft nicht verloren. Nur der Allmächtige weiß allein, wie viele Gnaden Tausende und aber Tausende Pilger, die jährlich hinauswallen zum ungarischen Gnadenbild der Schweizer Mutter Gottes, dort erlangt haben, wie viele Tränen des Dankes in dieser Kirche geflossen sind. Noch heute hängt das Bild auf dem Baum droben, wo es die fromme Frau dereinst aufgehangen, die es aus der Schweiz gebracht hatte. Die ganze Wallfahrt aber ist ein Baum des Segens geworden für die Umgebung, die Hauptstadt Budapest und das ganze marianische Königreich Ungarn. Mögen besonders die Gebete Unzähliger zur Mutter Gottes um das kostbare Gut des Friedens Erhörung finden. Möge sie, die den Feinden Gottes und der christlichen Sache „furchtbar ist wie ein geordnetes Schlachtheer“, Österreich-Ungarns Völker zum Sieg führen und ihnen beim König des Friedens, ihrem göttlichen Sohn, das kostbarste Gut des Weltfriedens erbitten! Maria Einsiedeln, bitte für uns!

(aus: „Ave Maria“ Heft 2, Februar 1916)

________________________________________________________________________

97. Maria Lankowitz in der Steiermark

(aus: „Ave Maria“, Heft 2, 1916, von A. Reif)

Es haben ihre Lieder viel Sänger dir geweiht,

Sie singen immer wieder von deiner Herrlichkeit.

(Auguste Pöstion)

Unter den vielen steirischen Gnadenstätten nimmt in der westlichen Steiermark der altberühmte Wallfahrtsort Maria Lankowitz im romantischen, burggekrönten Kainachtal eine hervorragende Stelle ein. Aus nah und fern kommen alljährlich zahlreiche Marienverehrer hierher gepilgert, um der Gnadenmutter ihre Liebe zu bezeigen und im frommen Vertrauen Gnaden zu erbitten. Über die Herkunft der hölzernen, der Mariazeller Mutter ähnlichen Madonnenstatue, die aus dem 11. oder 12. Jahrhundert zu stammen scheint, erzählt die Legende das Folgende:

Bis zum Jahr 1426 befand sich diese Statue in der Pfarrkirche des nächst der Stadt Radkersburg in Steiermark gelegenen ungarischen Dorfes Wert, wo es hoch verehrt wurde. Beim Einfall der Türken im selben Jahr wurde die reichgeschmückte Marienstatue nebst anderen Schätzen von ihnen geraubt und nachdem sie ihr alles Kostbare wegnahmen, warfen sie das nur mit einem Kleidchen – das noch in der Schatzkammer von Lankowitz gezeigt wird – angetane Madonnenbild in ein Dorngestrüpp, woselbst es durch sieben Jahre verborgen lag. Eines Tages (1433) traf ein in jener Gegend weidender Hirte einen Teil seiner Herde vor jenem Gebüsch auf den Knien. Es gelang ihm nicht, die Tiere davon wegzubringen, und so untersuchte er den Dornbusch, in dem er zu seiner größten Freude die Marienstatue entdeckte.

Seine Anstrengungen, sie hervorzubringen, waren jedoch vergeblich, und auch der von ihm herbeigerufene Pfarrer, der das „Liebfrauenbild“ gleich wieder an seinen früheren Ort in der Kirche zurücktragen wollte, vermochte nicht, es wegzubringen. Es gelang ihm nur, es aus dem Gebüsch zu heben. Er lud es daher auf einen Karren, der mit zweien der knienden Ochsen bespannt wurde. Doch sie wollten nicht zum Dorf fahren und, als auch Anwendung von Gewalt nichts half, ließ man den Tieren freien Lauf, die zum größten Leid der Dorfbewohner, die ihr „Liebfrauenbild“ gerne wieder zurückbekommen hätten, sich immer weiter entfernten und nach Steiermark hineinfuhren. Drei Tage lang fuhren sie unaufhaltsam ohne Futter und ohne Anleitung längs der Mur und der Kainach entlang bis zum Dorf Lankowitz unterhalb der Stubalpe, wo sie bei der Dorflinde, an der ein Bild des Heilands angebracht war, Halt machten und nicht mehr weiterwollten. Man hielt dies für ein besonderes Zeichen und brachte die Marienstatue an dieser Linde an, woselbst sie mehrere Jahre verblieb. Bald verbreitete sich der Ruf von der wunderbaren Mutter Gottes und der Andrang des frommen Volkes wurde zusehends größer, so dass Kaiser Sigismund eine Kapelle errichten ließ.

Im Jahr 1446 erbaute der Schlossherr von Lankowitz, Georg Ritter von Gradner, mit Bewilligung Kaiser Friedrichs IV. eine Kirche samt Kloster, die 1468 eingeweiht wurde, und die Franziskaner bezogen das Kloster. – Kaiser Friedrich III. (auch der IV. genannt) nahm bei seinen häufigen Jagden in dieser Gegend im Kloster Wohnung. Noch hängt vor seiner einstigen Zelle sein Bild und eine Aufschrift trägt die Worte: „Sacristissimi et invictissimi Romanorum Imperatoris Friderici IV. cubiculum.“

In der Zeit der Reformation kamen auch über das Heiligtum von Lankowitz traurige Tage. 1566 wurden die Franziskaner von den protestantischen Ständen vertrieben, die Kirche geplündert und entweiht. Mit der Gnadenstatue trieb man seinen Spott und die Gemahlin Amalia Christophs von Kainach soll an ihm schwer gesündigt haben. Sie lästerte es, riss es vom Altar, zerbrach es an mehreren Stellen und zerstach das Antlitz mit Nadeln. Doch diesem Frevel folgte eine schreckliche Strafe. Die Unglückliche wurde gleich darauf von einer grausamen Krankheit befallen, der sie unter vielen Qualen erlag.

Endlich 1588, unter der Regierung Herzog Karls II., der sich der katholischen Religion annahm, wurde auch die Gnadenkirche aus ihrer Verwahrlosung errettet. Die Franziskaner konnten wieder zurückkehren und nahmen sich gleich mit Eifer der Wiederinstandsetzung von Kirche und Kloster an, und so nahmen auch die Wallfahrten rasch wieder zu. Auch der fromme Kaiser Ferdinand II. kam öfter nach Lankowitz.

Da in der Folge der Andrang zur Gnadenstätte immer größer wurde, die Kirche ihm aber nicht entsprach, ging man 1681 daran, sie umzubauen, wozu Johann Seyfried Fürst von Eggenberg das Meiste beitrug und auch den prächtigen Hochaltar errichten ließ, woselbst das Gnadenbild schon 1684 feierlichst übertragen werden konnte. Verschiedene Wunder trugen das Ihre zur Verbreitung des Rufes, den der Gnadenort erlangte, bei und Papst Klemens XII. verlieh auf immerwährende Zeiten allen Pilgern, die hierher kommen, einen vollkommenen Ablass. Im Jahr 1786 erhob Josef II. Lankowitz zur Pfarre. – Mehrfache herbe Schicksalsschläge brachten es dahin, dass der Gnadenort später allmählich in Vergessenheit geriet, bis er im vorigen Jahrhundert (19. Jhd.) durch den unermüdlichen Eifer des Franziskaner-Provinzials P. Antonius Ortner (+ 1828) wieder neu erblühte.

Die ganze Gegend von Voitsberg, Köflach und Lankowitz birgt ein mächtiges Kohlenlager, in dem die schönsten Steinkohlen vorkommen.

Das Lankowitzer Kohlenlager, das seit 1772 in Betrieb ist, brachte den Gnadenort bereits in höchste Gefahr. Darüber berichten uns mehrere Artikel des „Grazer Volksblatt“ vom Jahr 1868, nach denen der im Jahr vorher ausgebrochene unterirdische Steinkohlenbrand immer größere Dimensionen annahm und auch in einen Stollen geriet, der „in nächster Nähe von der Wallfahrtskirche zur hl. Maria von der Gnaden in Lankowitz vorbeigeht“. Dadurch waren Kirche und Kloster aufs höchste gefährdet. Es dauerte aber ein Jahr, bis nach mehrmaligen kommissionellen Untersuchungen und langweiligen Unterhandlungen endlich energisch an die Eindämmung und Erstickung des Feuers geschritten wurde.

So war denn die Gefahr für den Gnadenort „auf dem brennenden Vulkan“ glücklich beseitigt und neue Scharen zogen nach dem freundlichen, blütengeschmückten Markt mit seinem trauten Heiligtum.

________________________________________________________________________

98. Die "Zelle Mariens" in Niederwaldkirchen in Oberösterreich

(Von A. Aichberger, August 1916)

Niederwaldkirchen, im schönen Tal des Pesenbaches gelegen, ist eine der ältesten Pfarr- und Mutterkirchen des oberen Mühlviertels und hatte hier, von der Donau bis zum Böhmerwald reichend, viele Pfarren zu Tochterkirchen. Die Pfarre Niederwaldkirchen ist ein Geschenk des Grafen Eppo von Windberg. Kaiser Heinrich V. hat diese Schenkung ans Stift St. Florian bestätigt (1109). Das geht hervor aus der Konfirmationsurkunde des Bischofs Udalrikus von Passau (1111), in der Niederwaldkirchen als eine zum Kloster St. Florian gerhörige Kirche bezeichnet wird. Diese Schenkung des Grafen Eppo wurde 1478 auf die Mauer der Kirche gemalt.

Das Gemälde stellte die Schenkung und Übergabe der Pfarre vom Grafen Eppo an den damaligen Prälaten Isembert von St. Florian vor. Dieses Gemälde erhielt sich bis zum Jahr 1807. In diesem Jahr ließ Pfarrer Josef Wiesmayr die Kirche ausweißen und auch dieses Gemälde mit Kalk übertünchen.

Im Jahr 1113 wird Niederwaldkirchen „cella S. Mariä“ (Zelle der Mutter Gottes) in „Waltkirchen“ und im Jahr 1122 als „eclesia conventualis“ (Konventkirche) für die in der dortigen Gegend wirkenden Missionare genannt. Die früher hier bestandene „U.L.Frauen-Bruderschaft“ oder „Frauenzeche“ besaß 1469 bis 1490 bedeutende Güter. Eppo von Windberg, der kinderlos starb, setzte, nach Pritz, das Stift St. Florian zu seinem Erben ein. Er war auch der Erbauer der ersten Kirche zu Ehren des Geheimnisses „Mariä Himmelfahrt“.

Die jetzige Kirche ist im frühgotischen Stil erbaut, und zwar zugleich mit der auf der Epistelseite sich befindenden, sogenannten „Blasius-Kapelle“, die gegenwärtig sich als „Beichtkapelle“ sehr praktisch erweist. Die Rippen der Gewölbe sowohl im Presbyterium als im Schiff der Kirche sind in reiner Kreuzform ausgeführt. Die ursprünglichen Maßwerke der Fenster wurden im Lauf der Zeit entfernt, , wie dies ja in so vielen Kirchen geschah. Im Jahr 1881 aber wurden aus schönem Margaretenstein wieder gotische Maßwerke eingefügt. Im Jahr 1906 wurde die Kirche im Innern vollständig restauriert. Einen besonderen Schmuck der Kirche bildet der Hochaltar (neu vergoldet und gefasst im Jahr 1907) mit prachtvoller, reicher Bildhauerarbeit, die Himmelskönigin mit dem Jesuskind auf dem Schoß darstellend. Die übrigen drei Altäre und die Kanzel sind neu und im gotischen Stil gehalten. Eine neue Orgel mit 14 klingenden Stimmen trägt zur Verherrlichung des Gottesdienstes bei.

Die ältesten Pfarrer, die in der Chronik Erwähnung finden, sind Rudgerus, Ludovikus und Heinrikus, alle drei vor dem Jahr 1316. Der erste Pfarrer, der als „Pfarrer von Waldkirchen“ genannt wird, ist Albertus von Aschach (1316 bis 1330). Die Matriken reichen zurück in das Jahr 1612 und sind sämtlich vom Pfarrer Jakob Livius (1612 bis 1613 und 1616 bis 1650), von dem ein sehr schönes Porträt im Pfarrhof aufbewahrt wird.

In früherer Zeit war Niederwaldkirchen ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Die vielen Gasthäuser in der Nähe der Kirche sind heute noch die Überreste aus jener Zeit. Doch ist die Liebe zur Mutter Gottes und ihre eifrige Verehrung in der Pfarre durchaus nicht erloschen. Am 2. Mai 1915 fand in sehr feierlicher Weise die Gründung einer marianischen „Jungfrauen-Kongregation“ statt, wobei 60 Sodalinnen aufgenommen wurden. Durch eine „Jugendsektion“ mit 40 Mitgliedern ist reichlich für den notwendigen Nachwuchs gesorgt.

Seit jeher ist der Empfang der heiligen Sakramente in der Pfarre ein eifriger, aber besonders im Jahr 1915, wo die Zahl von 20.000 Kommunikanten erreicht wurde. Der Krieg mit seinem Jammer und die Kongregation haben das Ihrige dazu beigetragen. Auch das übrige Vereinswesen blüht. Da verdient vor allem die „Armenseelen-Bruderschaft genannt zu werden mit zirka 1400 Mitgliedern, darunter viele auch aus den Nachbarpfarren.

Eine Zierde des Ortes bildet der schöne und große, auf der Nordseite der Kirche gelegene Pfarrhof, der in der Zeit von 1730 bis 1735 erbaut wurde.

________________________________________________________________________

Der Held vom Heiligen Berg

(A. Reif, „Ave Maria“, Heft 12, 1916, S. 263)

Es schritt ein Ritter durchs brennende Land,

Der Ritter der seligsten Minne,

Und trug in den Armen durch Feuer und Brand

Seine himmlische Königine.

Er trug vom rauchenden Bergaltar,

Vom zerschossenen Heiligtume,

Geborgen im flammenumwehten Talar,

Des Heiligen Berges Blume.

(Adele Billitzer)

In der Reihe der altberühmten und beliebtesten Wallfahrtsorte nimmt unstreitig der Heilige Berg (Monte Santo) bei Görz eine hervorragende Stelle ein. Er ist im Süden Österreichs der berühmteste und größte Gnadenort, der alljährlich von vielen Tausenden frommen Pilgern aus dem Görzer Land, aus Triest und Istrien, aus Krain, Kärnten, dem italienischen Friaul, von Venetien, und wohl auch noch von weiter her besucht wurde, und unbegrenzt war im Volk das Vertrauen und die Verehrung zur lieblichen Madonna vom Heiligen Berg.

Der einfache, aus massigen Quadersteinen aufgeführte Bau der sehr großen, altertümlichen Kirche wirkte mit ihrem viereckigen, einem Wartturm gleichenden Glockenturm beinahe wie ein altes Höhenschloss, das weit in die Lande hinein und über das Meer hinaus schaute. Und diese Hochburg des christlichen Glaubens und frommer Marienverehrung schmückte Gott mit den wunderbarsten Schätzen der Natur. So oft ich das Glück hatte, auf dem Monte Santo verweilen zu können und von dort oben in die weite Herrlichkeit schaute, die sich vor meinen Blicken ausbreitete, musste ich der Worte des Dichters gedenken:

Herrlichstes der Meisterwerke:

Buch Natur, nimm meinen Dank!

Gabst so oft mir Trost und Stärke,

Kraft, wenn mir der Mut entsank.

In dies Buch hat Gott geschrieben,

- Als er schloss das Paradies -

Sein Erbarmen und sein Lieben.

Menschenkind, o nimm und lies!

(Friedrich Pesendorfer)

Da kam plötzlich für das Stille, friedliche Isonzoland eine furchtbar schwere Zeit, die die kaisertreuen Bewohner mit Schrecken erfüllte: der kommende Krieg mit dem ungetreuen Nachbar. – Ungezählte Scharen erstiegen da den 684 Meter hohen Monte Santo, um bei ihrer teuren Madonna Schutz und Hilfe zu suchen. Doch es war mehr ein allgemeines Abschiednehmen von der Lieben Frau am Heiligen Berg, die den armen Menschenkindern Trost und Stärke mitgab für die bittere Leidenszeit, die ihrer harrte, denn Gott ließ es zu, dass der Krieg ausbrach. Da verließ ein großer Teil der Bevölkerung schweren Herzens die Heimat und die Gottesmutter vom Heiligen Berg schloss sich ihnen an.

Die Franziskaner, die das Heiligtum betreuten, hatten den Befehl erhalten, das Kloster zu verlassen, dem sie am Pfingstdienstag 1915 nachkamen. Sie nahmen das kostbare Gnadenbild mit sich und übergaben es zunächst dem Kuraten von Gargaro zur einstweiligen Aufbewahrung. Kurz danach fuhr P. Franz Ambroz, einer der Mönche vom Gnadenort, mit dem Muttergottesbild im Automobil nach Santa Lucie bei Tolmein, von wo er es mittelst Bahn nach Laibach ins dortige Franziskanerkloster in Sicherheit brachte. P. Franz rastete nun nicht eher, bis er die Erlaubnis zum Aufenthalt auf dem Heiligen Berg erhielt; damit begann für den unerschrockenen Priester die Zeit des Heldentums. Fünf schwere Monate hielt er dort oben aus und verließ den Heiligen Berg erst dann, als das Kloster samt Heiligtum fast gänzlich zerstört war und sich für ihn gegen die herannahende Winterkälte kein schützendes Obdach mehr bot.

In seinen schriftlichen Aufzeichnungen heißt es unter anderem: „Schon am 6. Juni wurde mir meine Wohnung, eine Klosterzelle, durch eine italienische Granate zerstört; die zweite vernichteten die Flammen, aus der dritten verdrängte mich das durch die durchschossene Decke strömende Wasser, aus der vierten blies der Luftdruck einer schweren Granatexplosion Fenster und Türen hinaus. Trotzdem hielt ich, von Gott beschützt, aus und wappnete mich nach Möglichkeit gegen Granaten, Flammen, Nässe und Ratten. Am 25. Oktober blieb aber die Kälte Sieger. Ich musste dem Heiligen Berg Lebewohl sagen. Diese Zeilen habe ich niedergeschrieben, damit die frommen Pilger erkennen, dass wir nicht feige und unverlässliche Wächter des Heiligtums gewesen sind, die sich bei der ersten Gefahr aus dem Staube machten. Als wir gingen, da war es ein unerbittliches „Muss“, das uns zwang. Ich selbst ging aber erst, als kaum noch etwas zum Bewachen übriggeblieben war, denn ich musste noch vor dem 25. Oktober die furchtbare Zerstörung des Heiligtums mitansehen.“

Während seines langen Ausharrens auf dem Heiligen Berg kam er öfter herunter, um seine Mitbrüder vom Görzer Franziskanerkloster Kostanjevica (Castagnavizza) aufzusuchen, die ihn in begreiflicher Weise immer mit unendlicher Freude empfingen. Von dem auf einem Hügel isoliert stehenden Kloster aus ließ sich der Heilige Berg gut überblicken und so konnten die Mönche die schrecklichen Vorgänge am Wallfahrtsort ziemlich deutlich beobachten. Der Guardian des Görzer Klosters, Hochwürden P. Vinzenz Kunstelj, schildert in einer biographischen Skizze des P. Franz die Herzensangst, die sie um das bedrohte Heiligtum und ihren treuen Mitbruder ausgestanden haben, wenn es oben gerade schlimm zuging. Einmal befürchteten sie ernstlich, P. Franz werde nicht wiederkehren. Dies war am Sonnwendabend 1915, wo ein dichter Rauch aus dem Heiligen-Berg-Kloster himmelan stieg, dem mächtige Feuergarben folgten. „O, wie traurig, wie furchtbar war jener Abend für uns!“, schreibt P. Vinzenz. „Und nicht nur für uns – weit und breit im Küstenland sah man das Feuer vom Heiligen Berg und überall zitterten die guten Herzen in Furcht um das berühmte Heiligtum.“

Und wie mag es erst dem P. Franz zu Herzen gegangen sein, dessen Liebe zum Heiligen Berg besonders groß war. Er musste es mitansehen, wie der Feind alles vernichtete, was menschlicher Fleiß und fromme Verehrung durch Jahrhunderte geschaffen hatten. P. Franz fürchtete nicht um sein Leben und hielt tapfer im schrecklichen Feuer aus. Es ist ihm auch wunderbarerweise nichts geschehen und er verblieb weiter auf den Ruinen ein treuer Wächter, versuchte sogar auszubessern und zu verstopfen, was er konnte. Bei karger Nahrung, die er sich des Nachts heraufholte – auch diese hatte er nicht immer –, hielt er oben aus, las im Donner der Geschütze die heilige Messe, und als ihm auch des zur Unmöglichkeit wurde, stieg er wöchentlich den Berg hinab, um an Sonntagen im Dorf Gargaro das heilige Messopfer darzubringen und dem dortigen Seelsorger, Josef Godnic – auch einem jener stillen Helden – auszuhelfen. Die Soldaten, die er auf seinen Wegen traf, kannten ihn alle und wussten ihn zu schätzen. Trotz des großen Kummers und der vielen Bitternisse war P. Franz liebenswürdig und mitteilsam und eine wunderbare Kraft ging von ihm aus, die alle neu belebte und ermutigte. Als die ersten Granaten ins Görzer Kloster einschlugen, gab er seinen Mitbürgern gute Ratschläge und munterte sie auf, und als ihm das Verweilen am Heiligen Berg unmöglich wurde, zog er zu ihnen. Doch auch hier wurde die Beschießung immer heftiger und schließlich war der P. Guardian gezwungen, den größten Teil der Insassen seines Klosters nach Krain abgehen zu lassen. Er schildert uns in seinem Aufsatz die traurige Stunde, da sie am 21. November 1915 im Refektorium versammelt waren und voll Weh im Herzen von ihrem geliebten P. Franz Abschied nahmen. Es war ein Abschiednehmen zeitlich für immer!

Bald darauf übersiedelte auch P. Franz in die Stadt zu den Barmherzigen Brüdern, wo er sich als freiwilliger Pfleger in aufopfernder Weise am Samariterdienst betätigte.

Doch auch von hier aus, wie früher von Kostanjevica, wanderte er manche Nacht hinauf auf seinen geliebten Heiligen Berg, „zu dem es ihn mit geheimnisvoller Kraft hinaufzuziehen schien“.

Zum letzten Mal war er am St. Josefs-Tag oben, am 19. März 1916. Ergreifend ist seine Beschreibung jener Wallfahrt. Er schien zu ahnen, dass er seine irdische Aufgabe bald erfüllt haben werde, und drückte in einem Brief an den hochwürdigen P. Provinzial den Wunsch aus, am Heiligen Berg begraben zu werden.

Was seit langem zu befürchten war, hat sich am 11. April 1916 ereignet. P. Franz weilte gerade in seinem Zimmer im Barmherzigen-Spital und betete sein Brevier, als eine Granate vor seiner Tür explodierte und ihm durch deren Splitter so schwere Wunden beigebracht wurden, dass er am 13. April darauf verschied. Man fand den Abdruck eines Fingers tief im Brevier eingedrückt. So endete der fromme, heldenmütige Ordensmann sein außergewöhnliches Leben. Sicher hat die himmlische Frau, deren Heiligtum er auf Erden so treu behütet hat, ihn an der Pforte der Ewigkeit voll Liebe empfangen . . .

Mit militärischen Ehren hat man ihn begraben. Soldaten trugen seine Leiche in dunkler Nacht auf den Heiligen Berg und der General, zu dessen Front der Heilige Berg gehört, gab ihm mit einigen Offizieren das Geleit. Oben begruben sie ihn andächtig um 11 Uhr nachts, am 15. April.

P. Franz war ein echter Held! Dies hat auch das Militärkommando bestätigt. Es wurde nämlich ein Buch herausgegeben mit einer Abbildung der Helden unserer Isonzofront und inmitten dieser Helden befindet sich der Heldenpriester P. Franz. Der Kommandant der Isonzoarmee gab dem Buch mit den inhaltsreichen Worten das Geleit: „Seine unvergleichlichen Helden an der Isonzofront grüßt auch auf diesem Weg Boroevic, G.d.I.“

P. Franz wurde nach dem Tod von Sr. Majestät mit dem Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens mit der Kriegsdekoration ausgezeichnet.

Was P. Franz in diesen zehn Kriegsmonaten inmitten des Kampfgebietes mit unermüdlicher Ausdauer, Geduld und Tatkraft geleistet hat, übersteigt hundertfach das, was andere durch viele Jahre getan haben. Sein Name bleibt für alle Zeiten mit dem Heiligen Berg verbunden. Und wenn das geliebte Heiligtum aus seinen Trümmern wieder neu erstehen wird, werden die frommen Pilger voll Dankbarkeit und Verehrung auch das Grab des seligen P. Franz aufsuchen und noch nach vielen Generationen wird man voll heiliger Ehrfurcht von den Taten dieses heldenhaften Mönches erzählen.

Er starb in verhältnismäßig noch jungen Jahren, war am 2. Dezember 1874 in St. Martin bei Krainburg (Krain) geboren, trat am 25. August 1894 in den Orden des heiligen Franziskus und empfing am 30. Oktober 1898 die Priesterweihe. Seine Mitbrüder bestätigen, dass der Selige das Muster eines guten Ordensmannes war. Er war ein beliebter Prediger und Beichtvater und tüchtiger Katechet. Auch besaß er eine umfassende Sprachenkenntnis, die in den Gegenden seiner Ordensprovinz so notwendig ist. So war er überall an seinem Platz, am meisten aber in der jetzigen Kriegszeit, wo er sich als ganzer Held bewies.

Du trugst deine Herrin durch Flammen und Glut,

Hast die heilige Feste gehalten

Und siegeltest treulich mit deinem Blut

Des barmherzigen Heldentums Walten.

Du bist gestorben fürs Vaterland

Als Held auf der Liebe Felde.

Nun kröne dich, Ritter im Priestergewand,

Deiner Königin himmlische Sälde!

(Adele Billitzer)

In der schönen Franziskanerkirche in Laibach hat Unsere Liebe Frau vom Heiligen Berg während der Kriegsdauer eine schützende Heimstätte gefunden. Dort wurde das Gnadenbild am Altar des heiligen Deodatus zur öffentlichen Verehrung ausgestellt und seitdem kommen ungezählte Menschenkinder, um die Mutter Gottes vom Heiligen Berg aufzusuchen. Besonders sind es die Flüchtlinge aus dem Görzer Land, die ihr vieles Leid ihrer teuren Mutter klagen und die zu ihren Füßen ein Stück Heimat wiederfanden.

Die Madonna, die auf dem prachtvollen Hochaltar am Heiligen Berg als liebreizende Königin, mit kostbarem Geschmeide geschmückt, thronte, ist gegenwärtig allen Schmuckes entblößt. Auch die Kronen wurden dem Gnadenbild abgenommen, da die Mutter Gottes als Flüchtende in Laibach weilt und man auf der Flucht alle Kostbarkeiten ablegt.

Das Bildnis ist auf Zedernholz von Künstlerhand gemalt und wurde im Jahr 1544 vom Patriarchen Markus Grimani von Aquileja dem 1539 entstandenen und bereits in wenigen Jahren zu hohem Ansehen gelangten Wallfahrtsort geschenkt. Am 6. Juni 1717 hat man das Gnadenbild feierlich gekrönt und soll daher 1917 das 200jährige Krönungsjubiläum begangen werden. Möge uns der Allmächtige zu diesem Fest wieder friedliche Tage verleihen und die Liebe Frau am Heiligen Berg bald wieder ihren Thron aufschlagen, denn die Worte aus der Heiligen Schrift, die am Eingang ihres Heiligtums zu lesen waren: „Ego autem steti in monte sicurt prius“ – „Ich aber blieb am Berg stehen wie früher“ – werden ihre Bedeutung auf immerwährende Zeiten behalten.

________________________________________________________________________

100. Die Wallerkapelle im Mühlbachgraben

Von Josef Harter

Dort, wo das Mühlbachtal erbreitend endet, saftige Berghalden je zum murmelnden Bach niedersteigen, steht auf wild zerklüftetem Felsblock malerisch und stimmungsvoll eine Kapelle, wie sie nur des Dichters Traum und des Malers Phantasie ersinnen kann – die Wallerkapelle, wie Schiller jenes Kirchlein im Gedicht „Der Kampf mit dem Drachen“ schildert:

„Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch

Auf eines Felsenberges Joch,

Der weit die Insel überschauet,

Des Meisters kühner Geist erbauet.

Verächtlich scheint es, arm und klein

Doch ein Mirakel schließt es ein,

Die Mutter mit dem Jesusknaben,

Den die drei Könige begaben.

Auf dreimal dreißig Stufen steigt

Der Pilgrim nach der steilen Höhe,

Doch hat er schwindelnd sie erreicht,

Erquickt ihn seines Heilands Nähe.“

Noch kühner ist die Höhe der Wallerkapelle, denn zu ihr führen den Pilgrim 230 Stufen. Auch sie beherbergt ein Bild der gnadenreichen Mutter mit dem göttlichen Kind. Längs steinerner, halsbrecherischer Stufen, deren Steinmetz die Wucht des Mühlbaches war, reihen sich die vierzehn Kreuzwegstationen an, gemauerte Marterl, bedeckt von Satteldächern und versehen mit tiefen Nischen, die gemalte Bilder bergen, die in liebevoller und eindringlicher Sprache erzählen, wie vom schöngesäulten Gerichtshof des Pilatus das Gotteslamm den Todesweg zu Golgathas Höhe machte, wie es unter der Last des Sündenholzes zusammensank, wie ihm Nägel ins Fleisch drangen, wie es verblutete, vom Opferstamm abgenommen und ins Felsgrab Josef von Ramathaims gebettet wurde. Dort schaut man eine kleine, natürliche Felshöhle, in der Christi Leiche gelegt, dargestellt ist. Eine steingemeißelte Treppe von wenigen Stufen führt zur Kapelle, deren Schlüssel der jeweilige Besitzer des Wallergutes hat und selben gern dem Besucher ausfolgt. Stark verwitterte Holztür, gehängt an rostigen Angeln, knarrt und der Pilger sieht rückwärts schlichten Eisengitters das Bild der Gnadenvollen mit dem Kind.

Vor dem Kirchlein sind beidseits holzgezimmerte Bänke, um von schwindelnder Höhe ins träumende, schlangengewundene Mühlbachtal zu schauen und zum Schauer dringen der frohen Kinderschar liebliche Weisen, der sich Uhlands stimmungsvollen Gedichtes erinnert:

„Droben stehet die Kapelle,

Schauet still ins Tal hinab,

Drunten singt bei Wies und Quelle

Froh und hell der Hirtenknab!“

Am Fuß der steilen Höhe beschatten Obstbäume das Wallergut, dessen Eigentum die Kapelle ist und ihr den Namen gab, nachdem dessen Besitzer, Leopold Brandecker, um die Mitte vorigen Jahrhunderts selbe aus französischem Kriegsgeld erbaute, das einer seiner Vorgänger im Besitz des Gutes, namens Georg Eizenberger, 1805 nach dem Abzug der Franzosen auf dem Heimweg an der Eisenstraße in der sogenannten „Freising“, unterhalb des schmucken Dorfes Sankt Ulrich, in einem eisenbeschlagenen Kästchen fand, das eine zurückgelassene Regimentskasse war, die beim Rückzugsgefecht verloren oder vergessen wurde. Er trug es in sein Gehöft und plante mit dem Geld zu Ehren der Himmelskönigin eine Kapelle zu bauen. Doch sowohl er als sein Nachfolger führten den Plan nicht aus. Erst Leopold Brandecker um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit dem Bau und schleppte durch vier Jahre den Großteil des Materials zur schwindelnden Höhe. Ob Eizenberger bereits den Fels als Bauplatz der Kapelle ausersah oder ob die Idee von Brandecker stammte, ist ebenso unbekannt als der Umstand, weshalb nicht Eizenberger die Kapelle erbaute. Nach vierjähriger, emsiger Arbeit war die Kapelle vollendet, so dass sie 1854 geweiht werden konnte. Fünf Jahre später wurde der Kreuzweg fertiggestellt, der vom Fuß des Felsens bis zur Kapelle geleitet.

Von der Kapelle zieht sich gegen die Lausa die wildzerklüftete, stellenweise 30 bis 40 Meter hohe, steile Wallermauer, die zum Schellhammergehöft (Mühlbachgraben Nr. 23, Gemeinde und Pfarre Garsten) gehört, ein stattliches Haus mit Sgraffitos aus 1630, wie die Jahrzahl an einer Außenmauer besagt. Der Tram der großen Stube weist die Jahrzahl 1690 auf. Am Fuß der Wallermauer wurden vor zirka 30 Jahren gleich deren Umgebung Werkzeuge aus Serpentin gefunden, welche Funde auf prähistorische Ansiedelungen schließen.

Urkundlich scheint der Mühlbachgraben erstmals auf, als 1360 der reiche Steyrer Bürger Jakob Kündler starb und dem Benediktinerstift Garsten „dem gotshaus ze Gaersten daz guet in dem graben im Muelpach da der Weber auffsitzt, ist viertzig phenning geltz zwen metzen chorns ain schaf habern segchs huener zwen ches dreizzig ayer also, daz ein abbt daselbz dem pharrer ze Steyer davon ierlich schol raihen sybentzichg phenning, daz mir der darvmb bege einen iartag nach seiner gewizzen.“ Der Pfarre „Sand Gyligen ze Styer“ verschaffte er „daz guetel im Muelpach da fridel der Muellner auffsitzt, daz dient zwen und achtzig phenning zehen metzen habern zwen metzen chorns ain lamp acht huener vier ches sechtzich ayer, daz schol der zehmaister daselbz inne haben.“

Bis in die Tage, als „der Großvater die Großmutter nahm“, pochten in einförmigem Takt die Hämmer der Nagelschmiede. Berußte Meister und Gesellen sangen trotz harter Arbeit lustige weisen. Fortschreitender Kulturgeist und fabrikmäßige Erzeugung der Nägel verstummten meist Hämmerschlag und fröhlichen Gesang. Müde schwerer Arbeit und harten Loses, enteilten die meisten dem lieblichen Tal und fluteten zur Stadt, wo ihnen günstigere Aussichten winkten, welche selbe wohl geldlich befriedigten, doch das Herz unzufrieden machten. „Viele sind berufen, wenige auserwählt“ zur Zufriedenheit, die ihrem angestammten Gewerbe trotz hohler Mammonslockungen treu blieben, Seelenfrieden und Zufriedenheit inmitten hastigen Drängens moderner, zerfallender Zeit retteten. So tönt dem Wanderer, der das einsame, friedenatmende Tal durchzieht, nur mehr aus wenigen Häuschen der einförmige Klang der Hämmer ans Ohr und durch die berußten, breiten und niedlichen Fenster schimmert Essenfeuer. Leider hat die Zeit, in der „Volk wider Volk, Reich wider Reich“ (Mt 24,7) aufstand und Europa ins Flammenzeichen des Krieges setzte, selbst den letzten Hauch des Friedens und der Zufriedenheit geraubt und ins träumende Tal wie in manche Hütte Wehklagen und Trauer getragen.

Erwähnt sei, dass das Wallergut ebenfalls Nagelschmiede war und diese Gewerbler in freien Stunden schnitzten und Krippen anfertigten, die vollendete Werke unverfälschter Volkskunst sind.

Nur mit bitterem Weh vertieft man sich in längst verrauschte, glückliche und zufriedene Tage und gleich einem Märchen aus sonnigen Kindertagen dünkt es einem, denn leider gilt es auch hier zu sagen: „Es war einmal . . .“

________________________________________________________________________

101. Die Mutter Gottes vom guten Rat von Albanien

Es war im Jahr 1467. Die türkischen Horden überschwemmten den Balkan, überall zerstörend, mordend und sengend. Ihrem wilden Ungestüm vermochte niemand mehr zu widerstehen. Der tapfere Albaner, Georg Skanderbeg, „das Schwert der Christenheit“, „der christliche Gedeon“ genannt, hatte in der Zitadelle von Alessio schon seine Augen zur ewigen Ruhe geschlossen. Gegen die Türken hatte sich nur noch die Stadt Skutari zu halten vermocht. Lange trotzten die tapferen Einwohner der feindlichen Übermacht. Doch ihre Zahl war schließlich zu gering, um gegen die stets neu heranflutenden Türken standhalten zu können.

In dieser Stadt befand sich nun das Heiligtum Unserer Lieben Frau vom guten Rat, am Fuß der alten Festung gelegen. Hier bei Maria hatten die bedrängten Christen Hilfe gesucht in ihrer Not und Bedrängnis. Doch die göttliche Vorsehung hatte harte Schicksale über das bedrängte Albanien beschlossen.

Es war am 25. April, am St. Markustag. Das Gnadenbild Maria vom guten Rat sollte vor Verunehrung von Seiten der Türken bewahrt bleiben, und siehe da, das Gnadenbild löste sich wie von Engelshand wunderbar von der Mauer, auf die es gemalt war, und entschwebte westwärts gegen das adriatische Meer. Zwei Männer, die gerade vor dem Gnadenbild beteten und seinen wunderbaren Abzug von Kirche und Stadt mit Staunen gewahrten, folgten ihm und kamen trockenen Fußes über das Meer bis nach Genazzano, nahe bei Rom, wo es sich in einer kleinen Kapelle niederließ. Hier hat in der Folgezeit die Verehrung des heiligen Bildnisses durch auffällige Gebetserhörung immer mehr zugenommen. Die höchsten Kirchenfürsten wetteiferten in der eifrigen Verehrung Mariens in diesem ihrem heiligen Bild, so besonders Pius IX. und Leo XIII.

Für die fromme Überlieferung des wunderbaren Abzugs des heiligen Bildes von Skutari nach Genazzano sprechen die Worte Benedikts XIV. in der Bulle „Iniunctae nobis“. Darin heißt es also: „In der Stadt Genazzano befindet sich in der Marienkirche Unserer Lieben Frau vom guten Rat eine Kapelle, in der ein Bildnis Mariens vom guten Rat verehrt wird, das einst nach frommer Überlieferung von Skutari durch Engelshand dorthin gebracht worden ist.

Da die Türken Skutari erobert hatten, begannen sie alles zu verwüsten und verwandelten die katholischen Kirchen in türkische Moscheen. Ähnliches versuchten sie zweimal auch mit der Gnadenkirche Unserer Lieben Frau vom guten Rat, wurden aber jedes Mal von einer geheimnisvollen Macht davon abgehalten. Voll Ärger darüber, hielten sie die Katholiken von weiterem Besuch der Kirche ab. Und als diese mit der Zeit baufällig geworden war, hinderten die Türken jede Ausbesserung des Gebäudes.

Nun sind an die 450 Jahre (550) verflossen und vom Heiligtum sind nur noch die nackten Mauern übriggeblieben, die mit von weißem Kalk gemachten Kreuzen bezeichnet sind.

Zum altehrwürdigen Gemäuer pilgert die Stadt in Prozession alljährlich am 25. April, wobei innerhalb der alten Kirchenmauern auf einem improvisierten Altar das heilige Messopfer gefeiert wird. Die katholischen Albaner haben bis heute eine große Andacht zu Unserer Lieben Frau vom guten Rat bewahrt. Ergreifend ist ihre Klage über den Abzug ihres heiligen Bildes in dem Lied, das sie zu Ehren Mariens singen. Groß sind die Gnaden, die sie ihrer himmlischen Mutter verdanken.

Groß war aber auch allzeit das Verlangen, auf dem alten Gemäuer das frühere Heiligtum wiederherzustellen, doch ist es unter der bisherigen Türkenherrschaft unmöglich gewesen.

Da nun jetzt neue, bessere Zeiten angebrochen sind, haben die katholischen Albaner sofort an die Ausführung ihres alten Lieblingswunsches gedacht und die kaiserliche österreichische Regierung hat dazu ihre Zustimmung gegeben, und man geht bereits mit allem Eifer an die Ausführung. Die Skutariner, der Erzbischof an der Spitze, haben ein Komitee gegründet, das eifrig an die Arbeit geht. Die Stadt Skutari hat in wenigen Tagen bei 80.000 Kronen zusammengesteuert und alle Albaner helfen bei aller Not der Zeit nach bestem Vermögen zur baldigen Vollendung des gottgefälligen Werkes.

(aus „Ave Maria“, XXIV. Jahrgang, Heft 6, S. 125)

________________________________________________________________________

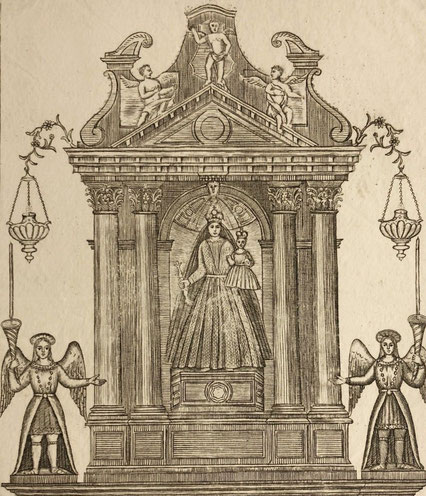

102. Bogenberg

Pfarr- und Wallfahrtskirche in Niederbayern

Der Bogenberg, am Vorsaum der Bergkette des Bayerischen Waldes, am linken Ufer des majestätischen Donau-Stroms, trägt auf seiner erhabenen Spitze eine schöne, im gotischen Stil erbaute Kirche, die der heiligen Jungfrau Maria geweiht ist und alljährlich von Tausenden frommer Wallfahrer besucht wird.

Er erhebt, drei geometrische Stunden östlich von Straubing entfernt, 1606 bayerische Fuße über der Meeresfläche sein aus Granit bestehendes Haupt und kehrt seine steile, nur noch spärlich mit Buschwerk bewachsene, meist kahle Front dem linken Donauufer zu, in das seine Granitfelsen sich senken. Überraschend ist das Panorama, das auf seiner Kuppe sich darbietet. Zwar ist der Norden durch eine Bergreihe verschlossen, nach den übrigen Weltgegenden aber liegt das Land völlig offen da. Gegen Süden streift das Auge über die Hälfte Altbayerns hin und erschaut Salzburgs, Tirols und Steiermarks mit ewigem Schnee bedeckte Alpengipfel. Ostwärts reicht der Blick den Abhängen der Bergkette entlang bis zu den Umgebungen von Passau; gegen Westen über die weite Ebene jenseits Straubing bis Regensburg.

Da wo jetzt die Wallfahrtskirche mit den Pfarr- und Schul-gebäuden in friedlicher Stille sich erhebt, stand in grauer Vorzeit die feste Stammburg der mächtigen und gefürchteten Grafen von Bogen, die von der Böhmischen Grenze bis an die Donau hin feste Schlösser besaßen, in ihrer Streitlust selbst den Herzogen von Bayern Trotz boten, und durch ihre Raubsucht und Fehden weithin das Land in Angst und Schrecken hielten. Sie geboten beinahe über den ganzen Bayerischen Wald. Zu Falkenstein, Mitterfels, Windberg, Weissenstein, Flinsberg hatten sie Schlösser. Auch Natternberg und Plattling waren ihnen zugehörig. Über mehrere Stifter besaßen sie die Schirmvogtei.

Die Erbauung der Burg, so wie das Entstehen der Grafschaft Bogen verliert sich im Dunkel der ältesten Zeiten. Als der erste bekannte Besitzer der Burg wird gewöhnlich Hartwich aufgeführt, den eine alte Sage von den Grafen von Abensberg abstammen ließ. Laut dieser Sage habe Graf Babo von Abensberg mit seinen beiden Gemahlinnen Judith und Irmengard zweiunddreißig Söhne und acht Töchter erzeugt und sie alle beim Leben erhalten und sorgfältig erzogen. Als Kaiser Heinrich II. der Heilige (als Bayerns Herzog Heinrich IV.), zu Regensburg Hof hielt, und im Jahr 1015 an alle Ritter in Bayern ein Aufgebot erließ: „sich zu einer großen Jagd einzufinden, jedoch nicht mehr als zwei Knappen zur Begleitung mitzubringen“, habe Babo alle seine Söhne standesgemäß zur Jagd gerüstet und sei an ihrer Spitze an den kaiserlichen Hof gezogen. Beim Anblick dieses zahlreichen Gefolges habe der Kaiser, aufgebracht über die Übertretung seines Gebotes, den Grafen mit strengen Worten getadelt, dieser aber habe sich ehrfurchtsvoll dem Thron genähert, mit den Worten: „Gnädigster Kaiser! Eure Befehle sind mir heilig; - diese alle“ – auf seine Söhne zeigend – „sind Eure Diener, meine Söhne; ich habe sie mit größter Sorgfalt erzogen, und gebe sie Euch zu eigen, damit sie im Frieden zu Eurer Zierde, und im Krieg zu Eurem Schutz sein mögen: ich weiß, sie werden Eurer Gnade würdig sein!“ Freudig überrascht habe sie der Kaiser zu sich gerufen, seiner Huld versichert und in der Folge reichlich mit Gütern begabt. – Hartwich soll einer dieser 32 Söhne des Grafen Babo von Abensberg gewesen und vom Kaiser mit der Grafschaft Bogen beschenkt worden sein. Bis zu ihm führt die gewöhnliche Geschlechtstafel dieser Grafen ihre bekannte Stammreihe zurück. (Einige Geschichtsforscher nehmen als den ältesten bekannten Grafen von Bogen – Hohenbogen - Radepot, der um das Jahr 938 gelebt zu haben scheine, zu welcher Zeit er mit Herzog Berchthold von Bayern auf dem ersten Tournier zu Magdeburg gewesen sein soll, und setzten vor obigen Hartwich noch Aswin I., der als der in der Sage verminte Sohn Babos des Abensbergers und demnach als Hartwichs I. Vater anzunehmen wäre.) Er hatte seinen Wohnsitz zu Bogen und starb um das Jahr 1074. Seine Söhne Friedrich und Aswin (Aswein), aus seiner zweiten Ehe mit Bertha, des Königs Bela I. von Ungarn Tochter, teilten das väterliche Erbgut.