Geschichten des Lebens aus alter Zeit 2. Teil

1. Heldenhafte Abtötung - Von Franz Wienhold

2. Christus vincit, Christus regnat! - Osterskizze aus der Ewigen Stadt

3. Eine Ostergnade - Skizze aus dem Leben von Silesia

4. Der alte Organist - Osterskizze von Johannes Buse

5. Weißer Sonntag - Von A. Weber

6. Das blinde Kommunionkind - Von Elsbeth Düker

7. Am Tisch des Herrn - Von Stephardt

8. Tiefgesunken in der Sünde - Von Er. Krafft

9. Letzte Krankheit und Tod von Bernadette Soubirous

10. Woher der Schnaps?

11. Zur häufigen und täglichen Kommunion - Von Emil Springer SJ

12. Unter sicherem Schutz - Von Margarete Cochet

13. Die Freimaurerin - Von R. Pontis

14. Ave Maria!

15. Mariens Macht

16. Maria, Heil der Kranken

17. Auf abschüssigem Pfad - Von Hermann Weber

18. Das Kloster von den Rosen - Von Stephardt

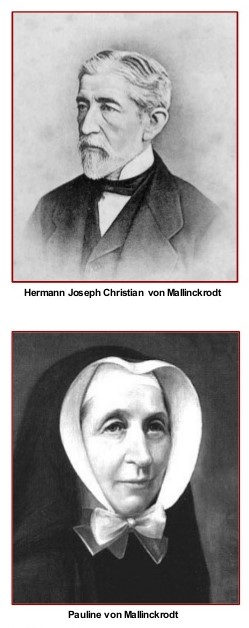

19. Der Tod eines Führers der Katholiken in schweren Zeiten

20. Das Marienbild - Von Ernst Schultheiß

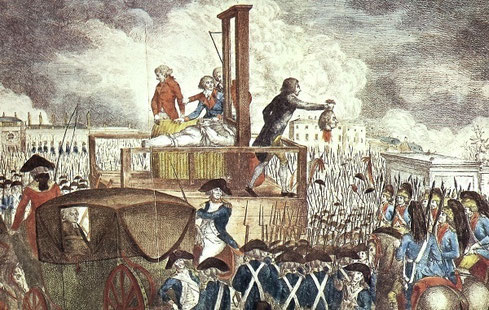

21. Mut - trotz wütender Revolutionäre - Von Stephardt

22. Bin ich`s? - Von Benedicta

23. Nord, Süd, Ost und West - Von Pia Rainer

24. Auf rechter Bahn - Von Silesia

25. Der Teufel soll dich holen!

26. Der Landsknecht - Von Hermann Weber

27. Der Sohn des Sklaven - Von Stephardt

28. Kaplan Marielux und Ramo Rodil

29. Ehrlich währt am längsten

30. Das alte Lied - das alte Leid!

________________________________________________________________________

1. Heldenhafte Abtötung - Von Franz Wienhold

Gleich in den ersten christlichen Jahrhunderten ließen sich an den Ufern des Nils zahlreiche Einsiedler nieder. Sie gingen von dem Grundsatz aus, dass es für das Seelenheil des Menschen sicherer sei, mehr zu tun als für jeden vorgeschrieben ist. So entstand das Anachoretentum. Zu den berühmtesten Anachoreten zählen der heilige Paul von Theben und der nur wenig jüngere Antonius. Angezogen durch den Ruhm des letzteren, sammelten sich zahlreiche Verehrer um ihn, so dass zu Phatum in der Thebais ein förmlicher Eremitenverein entstand. Wie strenge Abtötung hier geübt wurde, darüber erzählt uns der Kirchenschriftsteller Johannes Cassianus folgendes Beispiel:

Dem Abt Johannes von Scythen wurde ein Körbchen mit Feigen zugeschickt, damit er sich daran erquicke. Er verzichtete aber auf den Genuss der Früchte und sandte zwei seiner Schüler ab, dass sie das Körbchen mit den Früchten einem alten Einsiedler überbrächten, der weit entfernt in der Wüste wohnte. Alsbald machten sich die Schüler auf den Weg. Da überraschte sie plötzlich ein schweres Ungewitter; der Himmel verfinsterte sich, Blitze durchzuckten mit grellem Schein den Himmelsraum, unheimlich dröhnten die Donnerschläge durch die weite, in Todesschlummer daliegende Wüste. Die trockenen Rinnsale der Flüsse, die den Schülern eben noch als Wege gedient hatten, füllten sich in kürzester Zeit mit Wassermassen, die tosend durch das altgewohnte Flussbett rasten. Kaum war das Unwetter vorbei, da hatten sich auch schon die Wassermassen verlaufen. Nach kurzer Zeit waren die Flussläufe wieder wasserleer wie ehedem, aber als Wege waren sie wegen des Schlammes nicht passierbar. Die Schüler suchten sich einen anderen Weg und verirrten sich jetzt völlig in der weiten Wüste. Tagelang irrten sie umher, bis sie erschöpft zusammenbrachen. Da sie nicht zurückkehrten, schickte der Abt Johannes zahlreiche Männer aus, die Vermissten zu suchen. Nach langem Suchen fand man ihre Leiber entseelt im Wüstensand und neben ihnen stand das Körbchen mit den Feigen. Sie waren lieber Hungers gestorben, als dass sie die Früchte angerührt hätten, weil sie das für sündhaft hielten, denn sie hatten ja den Auftrag erhalten, die Früchte dem alten Einsiedler zu überbringen. Das war freilich zu streng gegen sich von den Schülern gehandelt. Aber ein herrliches Vorbild der Abtötung sind sie geworden.

________________________________________________________________________

Nicolò Barabino (Madonna dell'Olivo) Madonna von der Olive

2. Christus vincit, Christus regnat! - Osterskizze aus der

Ewigen Stadt von Huldreich Verus

Die Kutsche des angesehenen Arztes Dr. med. Schmitt rollte vor ein stattliches Haus in der belebten Hochstraße einer rheinischen Großstadt. Der Wagenschlag wurde von innen geöffnet. Es stieg hastig ein hochgewachsener Mann heraus, von ernsten, durchgeistigten Zügen, mit bereits leicht ergrautem Haupthaar: der Doktor und Hausherr.

Eiligen Schrittes durchmaß er das kleine, zierliche Vorgärtchen, und als in diesem Augenblick eine Dame unter die breite Haustür trat, belebte ein glückliches Lächeln sein Gesicht.

"Ich komme mit guten Nachrichten, liebe Frau!" rief er seiner Gattin zu. "Alles hat sich zu meiner Zufriedenheit abgewickelt."

Ein Leuchten ging bei diesen Worten des Arztes über das feine, aber blässliche Gesicht der Dame.

"Also du hast Vertretung für vier Wochen gefunden?" sagte sie frohbewegt, ihre schmale, weiße Hand in die ausgestreckte Rechte des Ankömmlings legend. "Wie mich das freut! nun kannst du dich doch etwas ausspannen von der anstrengenden Berufsarbeit! Kannst dir die so nötige Erholung gönnen!"

"Ja, und wir beide können endlich die lange geplante Reise nach Italien antreten", stimmte der Arzt in ihren hoffnungsfrohen Ton ein.

Die beiden traten ins Haus, wo sich im Wohnzimmer das begonnene Gespräch fortspann.

"Es trifft sich ausgezeichnet", plauderte Schmitt, "dass wir Anfang April unsre Reise anzutreten vermögen. Wir treffen dann in Italien den schönsten Teil des Frühlings an; haben also neben den Kunst- und Landschaftsgenüssen auch den Reiz der besten Jahreszeit in Aussicht."

"Und zur Osterzeit sind wir in Rom", nickte die frohlächelnde Frau. "Dort werden wir die erhebenden, herzbewegenden Zeremonien der Karwoche und des Osterfestes in der Peterskirche mit eigenen Augen schauen können."

"Die für mich besonders auch viel künstlerisch-kirchengeschichtliches Interesse haben dürften. Nun, wir werden beide unser Genügen, unsre Befriedigung dort finden, meine Liebe. Jedes in seiner Art. Und nun wollen wir gleich heute mit unseren Vorbereitungen zur Reise beginnen: ich ordne alles mit meinem Vertreter und mit den Patienten; du richtest unsre Reisebedürfnisse her."

"So machen wir es, Julius."

Hernach gingen die Ehegatten ihren Tagesbeschäftigungen nach.

* * *

Es war am Karsamstag. Strahlend umblaute ein wolkenloser Himmel die Ewige Stadt; von der Kampagna her umspülte sie eine erquickliche, lenzensfrische Luft.

Die Karsamstagsfeierlichkeiten im St. Petersdom hatten die Herzen unsres deutschen Ehepaars mächtig ergriffen. Das "Alleluja!" des zelebrierenden Prälaten, begleitet von brausenden Orgelklängen und von den mächtigen Tönen der wieder gerührten Glocken; vor allem aber die feierliche Verkündigung des offiziellen Beginnens der Osterzeit durch einen Kardinal von einer Loggia des hehren Gottestempels herab hatten die beiden bereits in wirkliche Festtagsstimmung versetzt: leuchtenden Auges traten sie auf den mächtigen Vorplatz von St. Peter. Ein unbeschreibliches Menschengewühl empfing sie. Die verschiedensten internationalen Gestalten und Sprachen schwirrten durcheinander. Die meisten Menschen blieben vor dem mächtigen Obelisk in der Mitte des Platzes stehen, dessen goldglänzende Aufschrift "Christus vincit, Christus regnat" weithin in der Sonne leuchtete; die heute ferner, zur Vorfeier des Auferstehungstages, von liebenden Händen mit prachtvollem Blumen- und Fähnchenschmuck umgeben war.

"Eine sinnige Inschrift", sagte der Arzt, der mit seiner Gemahlin ebenfalls vor den Obelisk getreten war.

"Übersetze sie mir!" bat die Frau.

"Christus siegt, Christus herrscht."

Die Dame zuckte ein wenig zusammen. Über ihr strahlendes Gesicht huschte ein flüchtiger Schatten; ja, ein eigenartiger, wehmütig-bittender Klang zitterte in ihrer Stimme, als sie versetzte:

"Du hast Recht, Julius. Ein sehr sinniger Spruch. O, möchte er doch tief in jedes Christenherz eindringen! Möchte er sich bewahrheiten, damit - -"

Sie schluckte die Endworte des Satzes herunter und sah mit feucht-schimmernden Augen zu ihrem Gemahl empor. Der verstand ihren Blick: wieviel Gedanken und Sorgen hatte sich die gute Frau schon um seinen Glaubenszustand, um sein Seelenbefinden gemacht! Wie oft hatte er sie mit verweinten Augen angetroffen, wenn sie ihm vorher vergebliche Vorstellungen gemacht hatte über seine religiösen Ansichten, die infolge von Überhäufung mit Berufsarbeiten von Jahr zu Jahr laxer und gleichgültiger geworden waren!

Ein tiefer Seufzer stieg bei diesen Gedanken aus der Brust des Arztes herauf: zu dem Mitgefühl mit seiner Frau gesellte sich auch eine gewisse Sehnsucht nach dem beglückenden, treuen, grübellosen Glauben seiner Jugend; nach derselben Seelenstimmung, die heute so viele Menschen aus fast aller Herren Länder um ihn herum zeigten und die so mächtige Förderung erhielt hier am Urbrunnen aller kirchlichen Gnaden. Sollte er zum Glauben, zu der Überzeugung seiner Frau zurückkehren?

Aber was würde seine Berufsarbeit hierzu sagen? Was seine Berufsgenossen in der Heimat, die fast durchweg dem Glauben gleichgültig oder gar feindlich gegenüberstanden? Die - -

"Guardi, signori, guardi!" (Schauen Sie, meine Herrschaften) tönte in dieses schwere Sinnen des Arztes eine freundliche Stimme: eine gutmütig aussehende Bäuerin in der kleidsamen Tracht der Umwohner von Rom stand vor den beiden und bot ihnen einen hübsch ausgezierten Olivenzweig zum Kauf an.

"Der Zweig des Friedens zum morgigen Osterfest", erläuterte die Verkäuferin ihr Angebot näher. "Christus ist auferstanden und hat mit seiner Auferstehung der Welt die Erlösung, den Frieden gebracht. Und zum Andenken hieran trägt man morgen in Rom vielfach das Sinnbild des Friedens anstatt der Blumen: Die Landleute zieren ihren Hut mit Olivenzweigen. Die Frauen und Mädchen tragen sie am Gürtel; die Familien stellen sie in Vasen im Wohnzimmer auf. Bitte, meine Herrschaften, kaufen Sie einen Osterfriedenszweig!"

Die Frau Doktor hatte bereits den schönsten Olivenstrauß aus dem Körbchen der Bäuerin ausgewählt. Mit Freude und Wohlgefallen betrachtete sie die zierlichen Blättlein, die oberseitig tiefgrün erglänzten und unterseitig weißlich schimmerten. Ihre Rechte strich fast zärtlich über die bunten Papierstreifen, die an einzelne Kleinzweiglein angebunden waren und leise im Wind flatterten.

"Quanto?" fragte der Arzt zur Börse greifend.

"Poco, signore. Quattro soldini." (Billig, Herr, vier Soldi)

Dr. Schmitt reichte der Verkäuferin sechs Soldi und erntete für diese Güte nebst einem graziösen Bückling innige Dankesworte nebst Segenswünschen fürs Fest:

"Troppo gentile, signore!" sprudelte die Frau. "Mille grazie, e buona pasqua! Il Signore risorto e la madonna rendano merito!" (Zu gütig, Herr! Tausend Dank! Der auferstandene Heiland und seine heilige Mutter mögen es Ihnen vergelten!)

"Welch freundliches, fröhliches Volk!" lobte der Arzt. "Und wie durch und durch religiös! Ihr ganzes Tun oder Lassen ist von lebendigem Glauben an Gott und an die Madonna durchdrungen."

"So ist es; und die Leute haben recht", versetzte seine Frau. "Ach, wenn man doch allgemein in der Welt einsehen möchte, welches Glück, welch wahrhaftige Seelenbefriedigung in der Liebe zu Gott und seiner heiligen Mutter liegt!"

Wieder seufzte der Arzt; wieder zog ihm jenes unbestimmte Sehnen nach den fried- und glücksvollen Tagen seiner religiösen Jugend durchs Herz. Nur viel stärker diesmal und im Anschluss an die Bemerkungen der zwei Frauen über die Marienverehrung, besonders auch in Bezug auf seine früher so innige Liebe zu Gottesmutter.

Und gerade der letzte Gedanke erfuhr im selben Augenblick eine energische Unterstützung: eine Verkäuferin von Ansichtskarten, die den Ankauf des Friedenszweiges aus der Nähe beobachtet hatte, steuerte eiligst auf das deutsche Ehepaar zu.

"Wünschen die Herrschaften vielleicht illustrierte Karten?" machte sie ihr Angebot. "Ich kann besonders mit sinnigen, festgemäßen Madonnenkarten dienen. Sehen Sie hier die "Madonna von der Olive"! Ein sehr schönes, gar sinniges Bild. "Du bist wie eine herrliche Olive auf den Auen", sagt der Meister auf dem Bild. "Maria ist als Gottesmutter die Spenderin des Friedens für die sündige Menschheit. Sie hat der Welt ihr Kind, also das Glück der Erlösung, die Befreiung von Elend und Kampf beschert. Sie ist also sicherlich wie der Friedensbaum auf den Auen; sie ist sicherlich - neben ihrem göttlichen Sohn - ebenfalls ein edles Sinnbild für den Ostertag."

Mit steigendem Staunen hatten die beiden dem Redefluss der Kartenhändlerin zugelauscht, der in Rom und in Italien indessen nichts Ungewöhnliches ist. Denn die meisten Italiener, auch der gewöhnliche Mann, zeigen sich äußerst beredt, wenn sie irgendein Ziel im Auge haben. Und kommt zu diesem Ziel noch ein religiöser Beweggrund hinzu, so erhebt sich ihre Wortgewandtheit nicht selten zu gutkleidender Begeisterung, die vornehmlich den Ausländer stutzig macht; ja, oft fortreißt.

"Wie gut und wahr sie spricht!" lobte die Gattin des Arztes. "Und wie wundersam die "Madonna von der Olive" auf der schlichten Karte sich ausnimmt!"

Und nicht bloß das Auge der zarten Marienverehrerin war sehnsüchtig nach den feinkolorierten Karten gerichtet; auch ihr Mann blickte mit unverhohlenem Wohlgefallen und voll tiefer Ergriffenheit darauf hin.

Wie traut, wie mild und voller Gottesfrieden schaute das süße Antlitz der Gottesmutter aus dem langen Schleiertuch hervor, das ihr Haupt umhüllt und fast ihre ganze Gestalt umwallt! Welch frieden- und glückausströmendes Antlitz hatte der kleine Heiland, der, von den Mutterhänden umschlungen, süßlächelnd einen Olivenzweig in der Linken hält! Dazu die Olivenzweige zu Häupten und Füßen der Madonna; einige Blumen und Blüten - ein wahrer Friedens- und Ruhehauch ging selbst von diesen schlichten Nachahmungen des herrlichen Gemäldes von Barabino aus! Die Madonna bot ihr göttliches Kind, das den Friedenszweig hochhält, der Welt.

"Durch Maria zu Jesus", murmelte der Arzt. "Beide sind die edelsten Sinnbilder des Friedens, der Olive."

Und tief Atem holend, bat er die Kartenfrau:

"Geben Sie mir zehn von diesen Karten!"

"Zehn!" rief sie erfreut. "O, Sie sind gewiss ein großer Verehrer der Madonna mit ihrem göttlichen Kind!"

"Gebe das Gott!" schluckte der Doktor nun ebenfalls an den Worten, indem er der Frau außer dem Kaufpreis noch eine Lire Trinkgeld verabreichte.

Und zu seiner Gemahlin gewandt, die die Augen voller Glückstränen hatte, sagte er:

"Gehen wir, liebe Frau! Christus siegt, Christus herrscht überall! Und vielfach in der Welt wird dieser Sieg des Heilandes durch die liebe Gottesmutter vermittelt, die von der Heiligen Schrift nicht ohne tiefen Sinn "eine herrliche Olive auf den Auen" genannt wird.

Ein leuchtender Osterhimmel sprühte am folgenden Morgen über Rom und über der himmelanstrebenden St. Peterskirche. Kuppel und Fassade schwammen in einem Meer von goldenem Licht. Tausende von festfrohen Menschen wimmelten auf dem prächtigen Petersplatz; und ebenso viele strömten zu den weitgeöffneten Prunktoren und zu dem Innern der ersten Kirche der Welt hin.

In einem Seitenschiff des Domes - da, wo sich die Beichtstühle für die hauptsächlichsten Sprachen der Welt aneinanderreihen - knieten vor dem Bekenntnisstuhl mit der Aufschrift "Für Deutsche" Herr und Frau Dr. Schmitt. Der Arzt bereitete sich seit längerer Zeit wieder zum ersten Mal auf seine Osterbeichte vor. Seine Gemahlin aber war nicht bloß hierüber glücklich, sondern empfand es auch als besondere Huld Gottes, dass sie diesmal im St. Petersdom zu den Ostersakramenten gehen konnte.

Osterjubel und Festfreude herrschte allenthalben in den mächtigen Hallen des Gottestempels; Osterglück und Herzenswonne leuchtete besonders aus den Augen des deutschen Ehepaares.

* * *

Im Arbeitszimmer Dr. Schmitts hängen über dem Schreibtisch zwei hübsche Bilder: eine "Madonna mit der Olive" und eine Photographie des Obelisk auf dem St. Petersplatz in Rom. Gar oft haften die Blicke der Ehegatten darauf, und jedes Mal flüstert der Arzt, der trotz seiner schweren Berufsarbeit ein vorbildliches Mitglied der katholischen Gemeinde seines Wohnsitzes geworden war, zu seiner Frau:

"Quasi oliva speciosa in campis" und "Christus vincit, Christus regnet!"

________________________________________________________________________

3. Eine Ostergnade - Skizze aus dem Leben von Silesia

Zur späten Nachmittagszeit ist es und goldener Sonnenschein umflutet ein junges Mädchen, das, mit einer Näharbeit beschäftigt, im Vorgärtchen des Häusleins, dem Maurer Wellner gehörig, sitzt. Ringsumher hat der Frühling seinen Einzug gehalten. Die Holunderbüsche haben schwellende, grüne Knospen angesetzt und auf den schmalen Beeten zu Füßen des Mädchens blühen Leberblümchen, Schneeglöckchen und rosig gefärbte Primeln. Elisabeth hat heute aber kaum einen Blick für ihre Lieblinge, ihr Sinnen liegt im Bann trauriger Gedanken, die ihr ganzes Sein erfüllen. Jetzt, da sie stetig ihre Näharbeit fördert, hat sie Zeit, über das, was sie bedrückt, nachzudenken und mancher Seufzer entfließt dabei ihrer Brust.

Elisabeth war bis vor kurzem in einem guten Dienst gewesen und hatte diesen verlassen müssen, da die alte Verwandte, die ihrem Vater seit der Mutter Tod die Wirtschaft führte, arbeitsunfähig geworden war. Der Vater wünschte, dass die Tochter ihre Stelle fortan ausfülle. Gern war Elisabeth dazu bereit gewesen, nur das hatte sie nicht erwartet, dass das religiöse Leben in ihrem Vaterhaus gänzlich erloschen sei. Es war für Elisabeth eine schmerzliche Entdeckung, als sie gewahren musste, dass ihr Vater, früher ein braver Katholik, in religiöser Beziehung völlig erkaltet war. Er betete nicht mehr, blieb dem Gotteshaus fern und empfing auch, als natürliche Folgerung, nicht mehr die heiligen Sakramente.

Auf die Bitten seiner Tochter, jetzt in der Osterzeit seinen Pflichten als katholischer Christ nachzukommen, hatte Wellner nur abweichende, hämische Bemerkungen, die ahnen ließen, dass die schlechte Gesellschaft, in die er geraten war, die Schuld der Wandlung trage, die sich in seinem Innern vollzogen.

Elisabeth erkannte bald, dass viel Reden hier augenblicklich nicht am Platz sei. Deshalb schwieg sie - richtete aber ihr Augenmerk darauf, durch ihr gutes Beispiel zu wirken und, was die Hauptsache war, sie betete ohne Unterlass zu Gott, dass das Herz ihres Vaters sich dem Guten wieder erschließen möge.

Blieb es dem Mädchen auch nicht verborgen, dass ihr Vater nicht eben günstig auf ihren häufigen Kirchenbesuch blicke, noch weniger auf die religiösen Übungen, die sie daheim vor ihrem Hausaltärchen vornahm, so ließ sie sich darin aber nicht stören, hoffend, dass dadurch doch ein Samenkörnlein in ihres Vaters Seele fallen und zu seiner Rettung etwas beitragen könnte.

Dann und wann auch wagte Elisabeth die Frage, ob der Vater nicht geneigt wäre, seine Osterkommunion zu halten; leider aber, dass sie sich nach wie vor mit abschlägigem Bescheid zufrieden geben musste.

Noch nie aber war das in so schroffem Ton geschehen als vor einigen Tagen, da die gute Tochter es wieder einmal versuchte, den Vater an die Erfüllung seiner österlichen Pflicht zu erinnern, mit Hinweis auf die Strafe, die die Kirche im Fall des Todes darauf gesetzt habe. Leider zeigte Wellner sich abwehrender denn je. Er hatte sich in herabwürdigenden, gotteslästerlichen Reden ergangen und der Tochter befohlen, ihn ein für allemal mit ihren religiösen Quälereien in Ruhe zu lassen. Geschähe das nicht, dann könne sie darauf gefasst sein, dass er auch ihr das Kirchengehen verbiete, und nicht mehr zulasse, dass sie so viel Zeit mit Beten und Lesen in frommen Büchern vertrödele.

Die Erinnerung an diese Stunde lag Elisabeth noch schmerzlich im Gemüt, und sie war es auch, die sie heute, trotz des schönen Frühlingssonnenscheins, in eine traurige Stimmung versetzte. Es blieb doch ein überaus schmerzlicher Gedanke, den lieben Vater an einem jähen Abgrund gehen zu sehen und zu wissen, dass seine Seele jetzt schmachvoll darbe, um einmal dem ewigen Tod zu verfallen. Unablässig betete die treue Tochter in diesen Tagen zu Gott, dass er doch, gegen alle Hoffnung, eine Wandlung im Herzen ihres Vaters vollziehen möge. Auch jetzt, während der Arbeit, reihte sich ein Gebetsseufzer an den anderen, die alle der Rettung der Seele ihres Vaters galten. Als die Sonne sich senkte, vom Kirchturm die Abendglocke erklang, betete Elisabeth noch einmal recht innig zu Maria der Hilfe der Christen, auch ihren Beistand in ihrem Anliegen erbittend.

Dann, nachdem die Glocke verklungen war, Elisabeth den Gefühlen ihres frommen Herzens Genüge getan hatte, stand sie auf, verließ das Gärtchen und begab sich ins Haus, alsbald fleißig am Herd zu walten, damit der Vater, wenn er von der Arbeit heimkehrte, den Abendbrotimbiss vorfand.

Eine Stunde verstrich und noch war der Vater nicht da. Elisabeth, die den Tisch sauber gedeckt hatte, begann sich zu sorgen und trat eben vor das Haus Ausschau zu halten, als sie den Erwarteten in der Ferne erblickte. Der Tochter kam es vor, als sei sein Gang heute langsamer wie gewöhnlich, und als er näher kam, fiel dem Mädchen ein ernster, nachdenklicher Zug in seinem Antlitz auf. Daheim angelangt, grüßte der Maurer sein Kind freundlicher als es sonst seine Art war. Dann entledigte er sich seiner Arbeitskleidung, säuberte sich vom Staub und setzte sich an den Tisch, seine Abendmahlzeit zu verzehren. Elisabeth, die ihm gegenübersaß, bemerkte zu ihrer Freude, dass sein Blick oftmals liebevoll auf ihr ruhe, um dann zu dem Kruzifix über dem Hausaltärchen hinüber zu schweifen.

Inzwischen war das Abendbrot verzehrt. Elisabeth trug ab und setzte sich dann mit ihrer Näharbeit zum Vater, der am Tisch sitzen geblieben war, entgegen seiner Gewohnheit. Für gewöhnlich benutzte er die Zeit nach dem Abendbrot zu irgend einer häuslichen Verrichtung. Heute aber verließ er das Zimmer nicht, sondern blies gedankenvoll dichte Rauchwolken aus seiner Pfeife. Elisabeth, erfreut darüber, den Vater in so gemütlicher Stimmung zu sehen, begann eine harmlose Unterhaltung, auf die der Vater aber nicht einging, so dass bald Schweigen im Stübchen herrschte. Plötzlich aber unterbrach Wellner das Schweigen mit den Worten: "Elisabeth, ich hätte etwas mit dir zu sprechen." Und als das Mädchen gespannt aufblickte, fuhr er fort: "Weißt du, ich habe mir die Sache überlegt. Es wäre doch wohl gut, wenn ich meine Rechnung mit Gott wieder einmal ins Reine brächte und die heiligen Sakramente empfing. Da ist neulich drinnen in der Stadt ein Zimmermann vom Gerüst gefallen und auf der Stelle tot geblieben; viele Jahre hat er von Gott nichts wissen wollen und hat auf keinen Zuspruch gehört. Als ihm jetzt der Pfarrer das kirchliche Begräbnis verweigern musste, war ein allgemeines Gerede und doch konnte er nur seiner Pflicht gehorchen. Weißt du, Elisabeth, diese Sache hat mir jetzt fortwährend in den Gliedern gelegen. Der Zimmermann, ein fleißiger Mensch, hat mir leidgetan; und doch musste ich sagen, der Pfarrer konnte nicht anders handeln; weshalb sagte sich der Zimmermann von der Kirche los? All die Tage habe ich darüber nachdenken müssen, und jetzt bin ich zu der Ansicht gelangt, dass man doch so ganz steuerlos ist und sich gar nichts für die Ewigkeit angesammelt, wenn man ohne Glauben dahinlebt und die Satzungen der Kirche nicht mehr erfüllt. Man weiß halt doch niemals, wann der Tod einen einmal schnell ereilt, und soll man denn so ganz unvorbereitet ins Jenseits hinüber? Es ist eben doch ein eigener Gedanke. Ich bin jetzt überzeugt davon, dass es doch gut ist, für die Ewigkeit vorzusorgen. . . . Und jetzt gehe, zünde die Kerze dort drüben an und bete mir etwas vor. . . ."

* * *

Worte vermögen die Gefühle nicht zu schildern, die das Herz der braven Tochter erfüllten, als ihr Vater am nächsten Sonntag neben ihr an der Kommunionbank kniete und sie gemeinsam das Brot des Lebens empfingen. Nicht zu beschreiben ist der heiße Dank, der dem Herzen Elisabeths entströmte, dass Gott ihr schwaches Gebet erhörte und den Strahl der Ostergnade in ihres Vaters Herz senkte, auf dass er sich seiner Pflichten als katholischer Christ wieder erinnerte und seine Seele rettete für das ewige Leben.

________________________________________________________________________

hl. Cäcilia von Rom

4. Der alte Organist - Osterskizze von Johannes Buse

Wiederum ist der Lenz ins Land gezogen, und nun müssen die grauen Nebel den siegreichen Sonnenstrahlen weichen. Mit voller Licht- und Glanzfülle fluten sie dahin über die waldreiche Gegend, über den glitzernden Fluss und über das schmucke Städtchen, das sich terrassenmäßig am Fuß des Höhenzuges erhebt, sie fluten durch die Fenster in die Räume der Armen und die Salons der Reichen: überall wecken sie Hoffnung und neues Leben, denn es ist Frühlingszeit.

Selbst der Greis, der täglich im hohen Lehnstuhl an seinem Fenster sitzt und träumend und sinnend in das wechselnde Landschaftsbild hinausblickt, fühlt neues Leben, neue Kraft in seinen alten Gliedern, wie ihn die warmen Strahlen treffen. Weit öffnet er die Fensterflügel, um voll und ganz das Licht in sein Gemach fließen zu lassen, um die linde Frühlingsluft mit vollen Zügen einzuatmen.

Wenn er nur noch einmal wie ein junger Bursche umhersteigen könnte in den waldigen Bergen; jetzt, wo die Veilchen sprießen und die Knospen schwellen und die zurückgekehrten Vögel ihre philharmonischen Lenzeskonzerte geben, wäre es ihm eine Lust. Aber er ist alt, er ist zum Greis geworden, zudem fesselt ihn ein chronisches Herzleiden oft ganze Wochen an das Zimmer; dann hat er nichts von der Natur wie die Aussicht aus seinem Fenster.

Nun ruht er zurückgelehnt in seinem Lehnstuhl, während die Sonnenstrahlen und die Luft mit seinen weißen Haaren spielen. Die glänzenden blauen Augen schauen hinaus über die Dächer der niedriger gelegenen Häuser, sie schweifen hinauf in die sonnige Bläue und hernieder ins Tal, wo der Fluss seine gewohnte Bahn zieht, sie gleiten von einem Hügel zum andern und bleiben endlich auf dem gotischen Kirchlein ruhen, in dem er so lange Jahre das Amt des Organisten verwaltet hatte.

Und er schließt die Augen, um den Erinnerungen, die sich ihm nun aufdrängen, ganz nachzugeben. So träumt und sinnt er eine ganze Weile.

Da klopft es an seine Tür.

"Herein!"

Der alte Pfarrer, eine ehrwürdige Gestalt, tritt in das Zimmer.

"Ah, guten Morgen, Herr Pfarrer!"

"Guten Morgen, Herr Waltermann!"

Die Hände finden sich zum herzlichen Gruß. Dann rückt der Alte einen Stuhl ans Fenster, und der alte Pfarrherr nimmt ihm gegenüber Platz.

Ein edles Greisenpaar.

"Heute komme ich mit einem Anliegen, mein lieber Herr Waltermann", beginnt der Pfarrer nach kurzer Unterhaltung.

"Da bin ich doch neugierig", lacht der Alte, während seine Augen fragend auf seinem Gegenüber ruhen.

"Der Herr Lehrer ist gestern Abend an das Sterbebett seiner Mutter gerufen worden, und nun sind wir ohne Orgelspieler. Heute konnten wir ja die Orgel entbehren, morgen aber, am hohen Osterfest, geht`s doch ohne dem nicht. Da dachte ich denn: da musst du einmal den Vater Waltermann bitten, dass er uns aus der Patsche hilft."

"Ich sollte morgen die Orgel spielen?" Ein Freudenschimmer fliegt über des Alten runzliches Gesicht.

"Es wäre mir lieb, Herr Waltermann! - Bei der Auferstehungsfeier ist es ja wohl nicht so nötig, die Prozession bewegt sich ja um die Kirche im Freien, aber das Hochamt, das Hochamt!"

"Wollte ich schon gern spielen, Herr Pfarrer, wenn . . ."

"Wenn? - Heraus damit, Herr Waltermann!"

"Sehen Sie, Herr Pfarrer, ich habe früher immer die deutschen Kirchenlieder gespielt. In den letzten drei Jahren hat der Lehrer gespielt und den Choralgesang eingeführt. Ohne jegliche Übung den Choralgesang zu begleiten, scheint mir gewagt."

Ernst sitzt der alte Waltermann, und der Pfarrer lacht.

"Wenn`s das ist, mein Lieber, so nehmen wir halt mal wieder die deutschen Kirchenlieder. Das Volk wird sie wohl noch singen können?"

"Das bedarf wohl keiner Frage", lacht nun auch Waltermann.

"Sie spielen also zum Hochamt?"

"Mit größter Freude, Herr Pfarrer."

"Na, dann wären wir ja schon geholfen."

Noch ein Weilchen unterhält sich der Pfarrer mit dem alten Organisten, dann geht er heim, Waltermann überglücklich zurücklassend.

* * *

Und Waltermann träumt und sinnt wieder. Leicht gerötet sind seine Wangen und freudig leuchten die Augen.

So ist es früher gewesen:

Wie ein König fühlte er sich, wenn er auf der Orgel saß, die Hände auf den Tasten, die Füße auf den Pedalen; mit seinen Melodien beherrschte er die Menge des Volkes. Meisterhaft verstand er es, seinem Instrument die schönen und erhabenen kirchlichen Melodien zu entlocken, herrliche Fugen wob er leicht und frei zwischen die Gesänge. - Dann aber war er ganz in seinem Element, wenn er Zeit und Gelegenheit hatte, ganz nach seinen Inspirationen zu spielen. Es war dann eine Lust, sein Spiel zu hören. Wie Engelsgesang erklang es dann oft, leise und zart, wie das Gebet eines Kindleins; allmählich schwoll die Tonfülle an, bis sie wie Posaunengeschmetter, wie Donnergetön von den Gewölben und Wänden widerhallte. Das eine Mal war es ein Jubelgesang, der sich emporschwang, der trillernden Lerche gleich, das andere Mal eine bange, klagende, zagende Trauerweise, wie es die Zeit oder das Kirchenfest erheischte. - Und das Volk hatte ihn verstanden. Eng schmiegte sich der Gesang an sein kunstvolles Spiel an.

Jahrelang hatte er so gewirkt. - Es war ja nur wenig, was ihm die Kirchengemeinde für seine Kunst zahlte, nun, es verschlug nichts. - Mit einer Jahrespension war er aus der Großstadt hierhergezogen, um hier Ruhe und Erholung nach langer, angestrengter Tätigkeit zu finden. Und da gerade der Organist gestorben war, hatte er die Stelle, mehr aus Liebhaberei, übernommen.

Dann aber war es anders geworden. Ein neuer Lehrer war gekommen, ein Anhänger und Förderer des Choralgesangs. Der alte Pfarrer war bald gewonnen, und eines Tages nahm der Lehrer auf der Orgel Platz: Waltermann war beiseite geschoben. Das Volk murrte anfangs über diese Neuerung, doch allmählich fand es sich mit den neuen Verhältnissen ab.

Und Waltermann? - Recht weh hatte es seinem feinfühlenden Herzen getan, als ein anderer seinen Posten, den er gern bis an sein Lebensende verwaltet hätte, übernommen hatte. Hart war es ihm geworden, die so liebgewordene Orgel mit den darin schlummernden Melodien zu missen, so hart, als wäre ihm ein Kind von der Seite gerissen.

Nun soll er noch einmal auf der Orgel herrschen, mit seinem Spiel das Volk regieren; gerade wie ehemals. - Überglücklich fühlt er sich bei diesem Gedanken. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen und vor Freude leuchtenden Augen sitzt er in seinem Lehnstuhl.

"Nun, Vater, ist es dir auch nicht zu kalt an dem offenen Fenster?"

Überrascht blickt Waltermann von seinem Sinnen und Träumen auf. Er hat das Eintreten seiner Tochter nicht bemerkt.

"Zu kalt? - Lisbeth, welche Frage? - Warm ist es, warm draußen und warm in meinem alten Herzen, denn Lisbeth, morgen spiele ich wieder die Orgel."

* * *

Ostern. -

"Christus ist erstanden!" Die Glocken jubeln es hinaus in die Lande, die Vöglein im Sonnenschein zwitschern es mit nimmermüden Kehlen, und die Menschen rufen es sich als Ostergruß mit fröhlichen Gesichtern zu.

Einzeln und in Gruppen begeben sich die Leute zur Kirche, um dem Hochamt beizuwohnen; bald ist das alte Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt.

Schon eine ganze Weile sitzt der alte Waltermann vor der Orgel; die Freude leuchtet aus seinem Gesicht, wie er die Finger leise prüfend über die Tasten gleiten lässt. Spielt der Wind auch noch nicht in den Kanälen, es sind doch dieselben Tasten, die einst seinen Fingern gefügig waren. - Als hätte er erst gestern seinen Posten niedergelegt, so kommt es ihm vor - so bekannt, so vertraut. -

Da tritt der Pfarrer an den mit Blumen und Kerzen geschmückten Altar - das Hochamt beginnt.

Waltermann gibt dem Kalkanten mit dem Glöckchen ein Zeichen. Dann fällt die Orgel ein: mächtig, brausend, als wollte sie hinausposaunen: "Christus ist erstanden!" Leise intoniert der Organist dann das alte Osterlied:

"Das Grab ist leer, der Held erwacht,

Der Heiland ist erstanden . . . . . . ."

Jetzt zieht er die Register, und das Volk - längst hat es gemerkt, dass der alte Waltermann wieder auf der Orgel sitzt - fällt mit vollem und kräftigem Gesang in das Spiel ein.

Wie berauscht von Glück und Seligkeit, sitzt der Alte an dem Instrument. Die ganze Wärme seines Herzens legt er in das Spiel. Und wie nun der dreifache Jubelruf "Alleluja" beginnt, da verschwimmt vor seinen Augen die Kirche.

. . . Ein geöffnetes Grab, Krieger liegen wie betäubt am Boden. Eine verklärte Gestalt, leuchtend wie die Sonne, tritt hervor . . .

"Alleluja!" braust die Orgel. - "Alleluja", jubelt das Volk.

Einen Augenblick stiert der Alte vor sich hin, dann schließen sich die Lider, die Hände gleiten von den Tasten, jäh unterbricht die Orgel das Spiel. Leblos sinkt der alte Waltermann auf seinem Sitz zusammen.

Ein Herzschlag hat das freudig bewegte Herz stille stehen heißen.

Mag es sein unterbrochenes "Alleluja!" die ganze Ewigkeit hindurch fortsetzen.

________________________________________________________________________

5. Weißer Sonntag - Von A. Weber

Eine überaus schöne und angenehme Erinnerung weckt es in dem Herzen eines jeden wahren, katholischen Christen - das Wort "Weißer Sonntag". Alt und jung fühlt sich zurückversetzt in die glücklichen Tage der Jugend, wo Friede und Freude in den jugendlichen Herzen wohnten und Sorge und Leid noch in weiter Ferne lagen; und aus dieser goldenen Zeit leuchtet besonders ein Tag glänzend hervor, der unauslöschlich eingeprägt ist in den Menschenherzen, der Tag der ersten heiligen Kommunion. Nicht mit Worten kann man es schildern, das Glück, das ein jeder empfand, als er zum ersten Mal hintreten durfte vor den Altar, um aus der geweihten Priesterhand das Himmelsbrot zu empfangen.

Und nun ist er wieder da, der Weiße Sonntag. Wie alle Hände sich fleißig regen in dem kleinen Städtchen, um diesen für die Jugend so bedeutungsvollen Tag recht feierlich zu begehen. Kirche und Schule sind bereits aufs prächtigste geschmückt und nun geht es nach Hause, um auch dort die letzte Hand anzulegen und alles für den kommenden Tag instand zu setzen.

Auch unsere kleine Marie gehört mit zu den Auserlesenen, die morgen zum ersten Mal dem Tisch des Herrn nahen dürfen, und man kann ihr die Freude und das Glück, das sie empfindet, aus den unschuldigen Augen lesen. Sie war ja immer ein braves, frommes Kind gewesen und keine Klage war je von Seiten des Lehrers oder Pfarrers zu den Ohren ihrer Eltern gelangt. Hastig eilte sie die wenigen Stufen hinauf, die zur Wohnung ihrer Eltern führen und sie traf den Vater, der etwas später von der Arbeit heimgekehrt war, gerade beim Mittagessen vor. Freudig schritt sie auf ihn zu, wünschte ihm eine gesegnete Mahlzeit und sprach von dem kommenden Morgen, und dass ihr der Tag schon viel zu lange dauere, bis er endlich da sei, der Weiße Sonntag. "Gelt, Vater", fügte sie dann schmeichelnd hinzu, "morgen gehst du aber auch einmal mit zur Kirche, weißt doch, es ist der schönste Tag im Leben, und wenn du auch sonst nicht zur Kirche gehst, so tust du es doch morgen mir zuliebe."

"Nun ja, wenn du es denn absolut haben willst, meinetwegen."

Jubelnd war die Kleine aufgesprungen und zur Mutter geeilt, um ihr die frohe Botschaft zu verkünden, dass der Vater morgen mit zur Kirche geht, während "Sepp", den es schon verdross, so schnell zugesagt zu haben, zur Tür hinausschritt, um noch einige Besorgungen in der Stadt zu machen. Dabei musste er an seiner Stammkneipe vorbei, und er konnte es nicht übers Herz bringen, heute daran vorbeizugehen.

"Holla, Sepp", tönten ihm schon beim Eintreten einige Stimmen entgegen, "ist höchste Zeit, der vierte Mann fehlt, komm, lass uns ein Weilchen spielen."

"Ach, kommt ihr schon wieder mit den verwünschten Karten, habe schon immer Pech dabei gehabt, und übrigens muss ich heute mein Geld etwas zusammenhalten, denn morgen ist Weißer Sonntag, und da kostet`s noch allerlei."

"Pah, Weißer Sonntag, was schert das uns, wir sind doch keine Kinder mehr, und ich denke, über so etwas sind wir längst hinaus", sprach der alte Sänger mit einem spöttischen Seitenblick auf Sepp. Siedend heiß wurde es diesem bei diesen Worten ums Herz, denn er dachte an sein Kind, das er zärtlich liebte, dann griff er schnell, um seine Erregung zu verbergen, nach den Karten und spielte. Aber das Glück war ihm heute nicht günstig. Eine Mark nach der andern ging verloren und Stunde auf Stunde verrann. So, jetzt kamen die letzten 5 Mark, für die er seinem Kind eine Kerze und sonst noch einige Kleinigkeiten hätte kaufen müssen. Sollte er auch diese noch verspielen? Sein ganzes Innere bäumte sich dagegen auf, doch der Spielteufel hatte ihn erfasst, "du wirst doch nicht immer verlieren, einmal musst du auch gewinnen", und er spielt weiter bis tief in die Nacht hinein.

Unterdessen saß seine Frau mit ihrem Kind zu Hause und ordnete, was noch zu ordnen war, dabei schaute sie alle Augenblicke erwartungsvoll zum Fenster hinaus, ob sich denn der Vater noch nirgends blicken ließe und die Kerze brächte, die er im benachbarten Laden hatte kaufen sollen. Eine unbeschreibliche Angst beschlich die etwas blasse Frau, als die Uhr bereits die sechste Stunde verkündete und ihr Mann immer noch nicht da war. Sie kannte ihn und wusste, was es zu bedeuten hatte, wenn er nicht rechtzeitig zu Hause war.

"Komm, Marie, geh du einmal hinüber nach Sängers und frag, ob dein Vater noch nicht dagewesen wäre und eine Kommunion-Kerze bestellt hätte." Schnell eilte das Kind hinab und trat schüchtern in den Laden, wo Frau Sänger mit ihren Mädchen die Kauflustigen befriedigte, die sich heute in ziemlicher Anzahl eingestellt hatten.

"Nun, Marie", fragte die Frau freundlich, "was möchtest du denn heute haben?" "Ach", erwiderte die Kleine errötend, "ich möchte bloß einmal anfragen, ob mein Vater für mich noch keine Kerze bestellt hat."

Frau Sänger überlegte eine Weile, dann sagte sie: "Nein, Kind, ist mir nichts von bekannt, wird aber auch die höchste Zeit, ist denn dein Vater noch nicht zu Hause?"

"Nein", und eine Träne rollte über die zarten Wangen des Kindes, "er ist schon den ganzen Mittag fort und er hat das ganze Geld bei sich."

Arme Berta, dachte die Frau bei sich, dir geht es nicht besser wie mir, auch mein Mann sitzt den ganzen Tag in der Wirtschaft und verprasst den geringen Verdienst, den ich mühsam durch das kleine Geschäft erziele, und dabei blickte sie mitleidsvoll auf die kleine Marie. Weich wurde es ihr ums Herz, denn sie dachte an ihre Kleine, die sie vergangenes Frühjahr hinausgetragen hat auf den Friedhof, und die morgen auch mit zur ersten heiligen Kommunion hätte gehen müssen.

Warte, Marie", sprach sie dann, "ich will dir eine Kerze schenken und auch einen Kranz dazu, wie ihn wenige Kinder morgen haben werden", damit ging sie ans Schaufenster und nahm die schönste Kerze heraus, die darin stand, umwunden mit einem prächtigen Veilchenkranz. Sie drückte dem Mädchen die Kerze in die Hand mit den Worten: "So, mein Kind, jetzt hast du auch eine Kerze und brauchst dir weiter keine Sorgen mehr zu machen, aber um das eine bitte ich dich, gedenke morgen in deinem Gebet auch meiner und meines Mannes."

Dankbar schaute das Kind seiner Wohltäterin in die Augen, dann drückte es einen heißen Kuss auf ihre Hand und mit einem tausendfachen "Vergelt`s Gott" auf den Lippen eilte es freudestrahlend hinüber zur Mutter.

Den dankbaren Blick des kleinen Mädchens konnte Frau Sänger den ganzen Abend nicht vergessen, und als sie allein in ihrem Zimmer saß, musste sie immer wieder an die kleine Marie denken, die sie mit einem so geringen Geschenk so reich beglückt hatte. Ja, wie leicht kann man sich doch die Liebe und das Vertrauen eines Kindes erwerben. Sicher würde die Kleine morgen für sie beten und auch für ihren Mann, der soeben lärmend die Treppe heraufkam.

"Ha, haben ihn geleimt, den Sepp, gründlich geleimt", polterte er beim Eintreten heraus, "keinen Groschen hat er mehr, und morgen ist Weißer Sonntag, hat er gesagt, und sein Kind hätte noch keine Kerze."

"Was, wen?" fuhr seine Frau erschrocken auf und eine Blutwelle schoss ihr ins Antlitz, "dem Sepp habt ihr das ganze Geld abgenommen?"

"Nicht abgenommen, nein, gewonnen haben wir`s, und ich habe es in der Tasche", damit zog er seinen Beutel hervor und warf ihn klirrend auf den Tisch.

Ein unsagbar trauriger Blick traf den Halbbetrunkenen, dann griff sie nach dem Sündengeld, um sich von der Wahrheit des Gesagten zu überzeugen. Ein tiefer Seufzer aus ihrer gequälten Brust besagte, dass es wahr sei, was ihr Mann gesagt hatte. Tief gekränkt stieß sie das Geld von sich, womit ihr Mann zugleich den Frieden einer armen Familie geraubt hatte; dann überzählte sie ihre kleine Barschaft, die sie in der Woche erübrigt hatte. Es waren nur wenige Mark; aber sie waren ehrlich verdient, und das war ihr Trost an diesem Abend.

* * *

Golden strahlte am anderen Morgen die Frühlingssonne in das Schlafzimmer des Müller-Sepp und lautes Glockengeläut weckte ihn aus seinem langen Schlaf. - "8 Uhr schon", fuhr er erschrocken empor, "wie konnte ich nur so lange schlafen und warum hat mich meine Frau nicht geweckt?" Schnell sprang er aus dem Bett und während er sich hastig ankleidete, kam ihm auch das gestern Geschehene wieder zum Bewusstsein. Nun ja, spät heimgekehrt, dazu noch betrunken, da war es leicht möglich, dass er das zaghafte Klopfen seines Kindes überhört hatte.

Nun aber schleunigst zur Kirche, er wollte doch wenigstens das Versprechen halten, das er seinem Kind gegeben hatte.

Dichtgedrängt standen sie da, Mensch an Mensch, Arme und Reiche, und aller Augen waren auf den Altar gerichtet, an dem ein Greis im Silberhaar das heilige Opfer begann. Dann rauschte die Orgel und der Gesang der Gläubigen drang empor zu dem Allmächtigen, der dort im Tabernakel, mitten unter seinen Kindern wohnt.

Teilnahmslos lehnte sich Sepp an einen Pfeiler und musterte die Menge, die um ihn her sich angesammelt hatte. - Plötzlich fiel sein Blick auf den alten Sänger, der ihm gestern sein ganzes Geld abgenommen hatte. Gestern hatte er doch den ganzen Mittag geschimpft über Kirchengehen und Weißen Sonntag und heute? War es bloße Neugier, die ihn auch wieder einmal hierhergetrieben hatte, oder was war es sonst? Dann regte sich wieder der Groll gegen jenen Mann, der ihn gestern zum Spiel verleitet und mit schuld an dem Unglück war, das er über seine Familie gebracht hatte. Was mussten Frau und Kind von ihm halten, denen er durch sein Handeln diesen schönen Tag, auf den sie sich so lange gefreut, so sehr verbittert hatte, und woher hatten sie das Geld für die Kerze genommen, die sein Kind doch notwendig haben musste? Dabei schaute er unwillkürlich empor, über die Menge hinweg zu den Mädchen, die in weißen Kleidern dort vor der Kommunionbank knieten, und sein Blick fiel auf seine Marie, die in ihrem schlichten Kleid so fromm und andächtig da kniete, und hinter ihr stand des Nachbars Tochter und hielt das Licht, das seiner Marie gehören musste. Es war die schönste Kerze in der ganzen Kirche und die war gewiss teuer, sehr teuer. Und jetzt fiel es ihm ein, es musste die Kerze sein, die er gestern bei Sängers im Schaufenster gesehen hatte und von allen Vorübergehenden bewundert worden war. Doch wie war sein Kind zu dieser Kerze gekommen? Plötzlich fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. Sollte vielleicht die Frau seines Feindes, die er als eine mitleidige und gutherzige Frau kannte, seinem Kind die Kerze geschenkt haben? Wieder schaute er hinüber zu der starken Männergestalt, die sich soeben niederkniete, denn das Glöcklein gab das Zeichen zur Wandlung, und neben dem Mann sah er die abgezehrten Züge seiner Frau, die Augen andächtig zum Altar gerichtet. Auch Sepp sank bei diesem Anblick in die Knie und klopfte beim dreimaligen Läuten des Glöckleins an seine Brust und sprach mehr mechanisch als andächtig: "Gott sei mir armen Sünder gnädig."

Feierliche Stille herrschte jetzt in den weiten Hallen des Gotteshauses, so dass man deutlich das Beten des Priesters und das Knistern der Kerzen vor der Kommunionbank vernehmen konnte. Leise und schüchtern klang eine zarte Mädchenstimme durch das Heiligtum, die aber nach und nach immer kräftiger und klarer wurde. Es war die kleine Marie, die die Kommuniongebete vorbeten musste.

Sepp war bei dem bekannten Klang der Stimme seines Kindes emporgefahren und lauschte aufmerksam den Worten, die andächtig von den Lippen seines Kindes erklangen und von den übrigen Kindern nachgebetet wurden. Wie schön und andächtig doch sein Kind beten konnte, und er, der Vater, ob er wohl auch noch beten konnte? Lange hatte er nicht mehr gebetet, ja er musste sich erst besinnen, wann er wohl das letzte Mal andächtig gebetet hatte. Und er dachte zurück, zurück an seine Kindheit, wo auch er fleißig gebetet und fast täglich seine halberblindete Mutter hierher zur Kirche geführt hatte. Ja, damals konnte er noch beten und hatte sich dabei glücklich gefühlt.

Wieder ertönte die wohlklingende Stimme seines Kindes und übermannt von Freude und Rührung sank der alte Müller-Sepp in die Knie und betete leise, aber andächtig nach, was sein Kind vorbetete; und als dann sein Kind mit den übrigen hintrat vor den Altar, um den zu empfangen, nach dem sie sich schon so lange gesehnt hatte, da fühlte auch er ein leises Sehnen in sich nach dieser Himmelsspeise, die alle erquickt, die sie genießen. Ja, auch er wollte sich wieder aussöhnen mit seinem Gott, wollte im Frieden mit sich und seiner Familie leben und ein ganz anderer Mensch werden. Mit diesem festen Entschluss trat er aus der Kirche und traf gerade mit dem alten Sänger zusammen, dem er vorhin noch so sehr gegrollt hatte. Doch jetzt fühlte er nichts mehr von dem Hass gegen diesen Mann, und freundlich grüßend wollte er vorbeigehen.

"Halt, lieber Freund", redete der ihn aber an, "so schnell geht das nicht, ich habe mit dir noch ein Wörtchen zu reden oder, um mich besser auszudrücken, ich habe an dir noch etwas gut zu machen. Hier ist das Geld, das ich dir gestern abgenommen habe und das du sauer und ehrlich verdient hast. Nimm es nur, es gehört dir, ich habe falsch gespielt und wollte mich an deiner Verlegenheit weiden, aber heute ist das anders; das Gebet deines Kindes hat mich zu sehr ergriffen, als dass ich länger mit dir in Hass und Feindschaft leben könnte. Komm, reich mir die Hand, und vergib, was ich dir getan habe."

Überrascht blickte Sepp den Kaufmann eine Weile schweigend an und wollte es gar nicht glauben, bis er das blinkende Geld in seiner Hand hielt, dann reichte er ihm bewegt die Hand und sprach:

"Werner, unauslöschlich wird dieser Weiße Sonntag meinem Gedächtnis eingeprägt sein, er, der meinem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat, und ich hoffe, dass mir Gott die Gnade verleiht, ihn noch recht oft in Friede und Freude feiern zu können."

"Auch für mich", entgegnete Werner, "wird er nicht ganz bedeutungslos bleiben, denn ich habe erkannt, dass es doch noch andere, höhere Güter gibt als die, die ich bisher angestrebt habe, und dass nur sie uns wahres Glück und wahren Frieden bieten können."

________________________________________________________________________

6. Das blinde Kommunionkind - Von Elsbeth Düker

In der Blindenanstalt, die vor dem Tor der Stadt lag, befand sich auch ein kleines katholisches Mädchen, das den Namen Cäcilia in der Taufe erhalten hatte. Da es zum Weißen Sonntag in der Stadtkirche zur ersten heiligen Kommunion gehen sollte, denn es war bereits zwölf Jahre alt geworden, musste es jede Woche zwei Mal in die Schule gebracht werden, um dem gemeinsamen Kommunionunterricht beizuwohnen. Alle Stadtkinder, die im großen Saal der Bürgerschule versammelt waren, schauten mitleidig auf das kleine, blasse Mädchen, wenn es an der Hand einer Anstaltsdienerin eintrat und später wieder abgeholt wurde. Jedes Kind hätte ihm gern etwas Liebes gesagt, etwas Gutes geschenkt, um einmal den Schein der Freude auf das stille Gesicht zu zaubern. Die Kleine schien unverwandt hinzuhorchen auf die Lehren und Worte des Herrn Pfarrers, der so mild und ernst, wie der göttliche Kinderfreund selbst, zu der jugendlichen Schar sprach, bemüht, ihre Seelen himmelwärts zu lenken. Wie ein verdurstendes Blümchen, das zur rechten Zeit noch durch eine gütige Hand mit Wasser versorgt wird, so ähnlich erging es Cäcilia, die nur spärlichen Religionsunterricht genossen hatte und jetzt in der seligen Vorbereitungszeit auf die erste heilige Kommunion die Flügel ihrer Seele ausbreitete, so weit - als flöge sie nach Haus in das Heimatland der Seele. Cäcilia lernte außerordentlich leicht und wusste jedes Mal eine gute Antwort auf die Frage des Herrn Pfarrers. Nichts Äußeres hielt sie ab, auf den Gegenstand ihres Unterrichtes ihre Aufmerksamkeit zu richten, wie das ja so oft der Fall ist bei den Kindern, denen der liebe Gott zwei sehende Augen mit auf die Welt gegeben hat. Oft stellte der Herr Pfarrer Cäcilia als Muster des Fleißes und der Aufmerksamkeit hin. So rückte der Tag der Erstkommunion heran. Wohl keines der Kinder hatte eine größere Sehnsucht, den göttlichen Heiland bald in dem allerheiligsten Sakrament zu empfangen; es war ja derselbe Herr, der einst so gütig zu einem armen Blinden gewesen war, dass er ihn sehend machte. Das wusste Cäcilia aus der Biblischen Geschichte, die sie schon bei ihrem Mütterchen daheim gelernt hatte. Nun war sie auch schon seit zwei Jahren tot, wie der Vater, den sie gar nicht gekannt hatte.

Der Tag der Generalbeichte war vorüber. Wie schlicht und einfach und doch so voll Reuegefühl hatte Cäcilia ihre Fehler vom ganzen früheren Leben gebeichtet. Keine Ängstlichkeit brachte ihre Seele in Aufruhr und ihr stilles Gemüt um den Frieden. Mit keinem der Kinder war sie ja "böse", so dass sie sich nun versöhnen musste, ehe sie zum Tisch des Herrn ging; kein unrechtes Gut musste zurückerstattet werden, denn sie besaß keins. Auch mit der Ausstattung des Körpers hatte Cäcilia nichts zu schaffen und wenig im Sinn, denn sie sah ja nichts von all den irdischen Dingen, die andere Mädchen so gerne abhalten wollen, ihre Gedanken ganz dem göttlichen Gast und der Ausschmückung der Seele, die ihn aufnehmen soll, zuzuwenden.

Der ereignisvollste der Kindheit brach auch für Cäcilia heran. Von den Türmen der Stadtkirche klang der Glockenton so hell und freudig, als gäbe er der Freude Ausdruck, die in so vielen Kinderherzen heute brannte. Cäcilia war die glücklichste in der großen Blindenanstalt; kaum konnte sie erwarten, bis man ihr half, das weiße Kleidchen anzulegen. Vor ihrem Bettchen kniete Cäcilia lange und betete und lud im Geist ihre seligen Eltern ein, sie zum Tisch des Herrn zu begleiten. Endlich rief man sie, um sie zur Kirche zu führen. Alle Anwesenden, die es sahen, wurden tiefgerührt durch den Anblick dieses kleinen, blinden Mädchens, das so andächtig betete, ohne ein Goldschnitt-Gebetbuch zu bedürfen. Wie ein betender Engel verharrte die Kleine, ihre Hände über der Brust gekreuzt, die lichtlosen Augen wie in freudigem Schauen nach oben gerichtet. Wie der geheilte Blindgeborene einst vertrauensvoll sprach: "Herr, ich glaube", so drückte Cäciliens ganzes Wesen und Verhalten diesen Glauben aus. Nun legte sie im andächtigsten Gebet alle kleinen Anliegen ihrem lieben Herrn ans Herz. Nicht flehte Cäcilia, dass sie sehend werden möchte, dass die dunkle Blindheit, die ihr auf beiden Augen geruht hatte, seit dem ersten Tag, fallen möchte, nein, das Kind hielt sich nicht würdig eines solchen Wunders. Es hatte durch Gottes Gnade in seinem jungen Leben schon erkannt, dass "denen, die Gott lieben", alle Dinge zum Besten gereichen müssten. Ob blind oder sehend, alle können wir zur Anschauung Gottes gelangen, wenn wir ihn hier geliebt, das heißt: seinen Willen getan haben. Cäcilia bewahrte die heilige Sammlung am besten, dazu halfen ihr die armen, blinden Augen. Einige blinde Erwachsene der Anstalt, die auch katholisch waren, sonnten sich an der reinen Freude des Kindes und beschlossen, recht bald einmal wieder die heilige Kommunion zu empfangen, damit sie dort Kraft und Freudigkeit sich holten, das Leben mit seiner harten Bürde weiter zu tragen.

Am Nachmittag ging Cäcilia allein im weiten Garten der Blindenanstalt umher, denn sie wusste dort jeden Weg und Schritt. Warm schien die österliche Sonne hernieder und lockte die Veilchen aus ihrer Verborgenheit. Ein verstecktes Plätzchen suchte sich Cäcilia, um ein wenig auszuruhen von den Anstrengungen des Tages, denn - sie fühlte sich so matt und angegriffen, während das Glück des Morgens noch nachhallte in ihrem dankbaren Herzen.

Als nach einer Stunde Cäcilia noch nicht zurückgekommen war ins Haus, wurde nach ihr im Garten umhergeschickt. Dort schimmerte schon das weiße Kleid durch die Büsche. Wohl saß Cäcilia noch auf der Bank, doch die Botin des Hauses fand eine kleine Leiche. Der Kopf, auf dem der frische Myrtenkranz saß, hing sanft zur Seite: ein Herzschlag hatte dem Leben der kleinen Blinden unversehens ein Ende gemacht. Der liebe Gott hatte sein blindes Lieblingskind zu sich genommen, gerade an dem Tag, wo es ihn in der heiligen Kommunion zum ersten Mal empfangen hatte. Ein armes, mühseliges und freudloses Leben, das Cäcilia so willig auf sich zu nehmen ihrem göttlichen Gast versprochen hatte, war ihr nun erspart; mit dem guten Willen war hier der liebe Gott zufrieden gewesen. Das gab ein lautes Klagen, ein Weinen und Trauern im ganzen Haus, und selbst die Stadt nahm Anteil an dem frühen Hinscheiden der kleinen Blinden.

Als wenn sie schliefe, so still und friedlich lag Cäcilia im Sarg mit demselben Kleid und Kranz, den sie vor einigen Stunden trug, als sie ihre Erstkommunion feierte. Die geschmückte Kerze, die ihr damals geleuchtet hatte, brannte heute wieder; ihr Schein fiel auf die geschlossenen Augen, die niemals das Licht der Welt erblickt hatten. Auf der kleinen, treuen Brust lag das Kommunionandenken des Pfarrers, ein Bild mit Namensunterschrift; die kalten Hände umwand ein Rosenkranz - das Gebetbuch der blinden Leute.

Jetzt waren Cäciliens Augen nicht mehr blind, denn sie sahen wohl den Himmel und seine Herrlichkeit.

Keines der Kommunionkinder fehlte, als die kleine Cäcilia in den Schoß der Erde versenkt wurde, denn jedes hatte die arme Blinde lieb gehabt. Auf dem Kirchhof angelangt, hielt der Herr Pfarrer, den oftmals die Rührung zu überwältigen drohte, eine ergreifende Rede, die ganz besonders auf die Kinder, die Gefährten Cäcilias, einen unauslöschlichen Eindruck machte. "Seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt", lautete der Vorspruch der Rede.

Und als nach vier Wochen alle Kommunionkinder sich zur gemeinsamen Kommunion in der Kirche einfanden, war wohl keins dabei, das nicht ihrer kleinen Mitkommunikantin im Gebet gedacht hätte; auf ihrem Platz brannte ein Licht zu ihrem Gedächtnis. Mit den besten Vorsätzen traten alle übrigen Kinder die Reise ins Leben an.

________________________________________________________________________

7. Am Tisch des Herrn - Von Stephardt

"Anna, komm her zu mir; ich muss dich etwas fragen."

Die so von ihrer Mutter Angeredete war ein Mädchen im Alter von ungefähr zwölf Jahren. Blonde Locken umspielten ihr rosiges Gesichtchen, aus dem zwei blaue Augen sorglos und lebensfroh in die Welt blickten.

Das Mädchen stand auf und eilte nach dem anstoßenden Zimmer zur Mutter, die dort am Nähtisch saß und mit einer feinen Stickerei beschäftigt war.

"Da bin ich, Mama. Was willst du mich fragen? Ob ich heute schon gelernt habe?"

"Das auch. Aber zuvor möchte ich etwas anderes wissen. Hat dir die kleine Berta, die Portierstochter, vorhin ein Sträußchen Blumen gebracht?"

Anna wurde rot und blickte verlegen zu Boden. "Blumen?" brachte sie dann stotternd über die Lippen.

"Ja. Blumen. Wo hast du den Strauß hingetan? Hast du ihn drin in deinem Zimmer?"

"Nein, Mamma, ich habe ihn nicht im Zimmer."

"Nicht? Hast du ihn dann vielleicht draußen auf dem Gang neben das Öllämpchen vor das Muttergottesbild gestellt?"

"Nein, das auch nicht, Mama."

"Auch nicht? Wo hast du die Blumen denn hingetan?"

In die blauen Augen des blonden Mädchens schlich sich eine helle Träne und unterdrücktes Schluchzen hemmte seine Stimme, als es begann: "Ich . . . ich . . . habe . . . die . . . Blumen . . . gar . . . nicht . . . genommen."

"Du hast sie nicht genommen? Ei, dann habe ich doch recht gehört, dann habe ich mich nicht getäuscht, als ich meinte, es sei deine Stimme, die draußen zu der armen Berta, die ich mit einem Blumenstrauß aus der Wohnung kommen sah, sagte: "Behalte deine Blumen nur und wirf sie meinetwegen auf den Düngerhaufen, oder mach damit, was du willst; ich mag sie nicht." Sag`, Anna, warst du es, die so sprach?"

Die Gefragte schwieg.

"Dein Schweigen sagt mir, dass ich recht habe" fuhr die Mutter fort, "dass du diese harten Worte wirklich gesagt hast. O Kind, das macht mich sehr traurig. So sprichst du, ich möchte fast sagen, am Vorabend deiner ersten heiligen Kommunion? Du betest doch täglich, der liebe Heiland möge dich recht demütig machen. Er möge dein Herz nach seinem heiligsten Herzen bilden, das sanftmütig und demütig war, und nun?"

Anna konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Laut aufschluchzend bat sie: "Mama, ich habe es nicht bös gemeint. Bitte, bitte, verzeihe mir und zürne mir nicht."

"Gewiss will ich dir verzeihen, mein Kind. Aber meine Verzeihung allein genügt doch nicht. Verzeiht dir wohl auch der liebe Gott? Schau, das Kind wollte dir eine Freude machen. Es hatte nichts Schöneres, nichts Besseres als die schlichten Blümchen, die es vielleicht mit vieler Mühe für dich draußen im Feld gesammelt hatte. In den Augen des armen Kindes waren diese Blumen das Schönste, was es dir geben konnte. Du aber wiesest die Gaben mit harten, stolzen und geringschätzenden Worten zurück. Dadurch hast du dem Kind gewiss sehr weh getan. Siehst du das ein?"

"Ja, Mama, ich sehe es ein. Es war böse von mir."

"Ja, es war böse von dir gehandelt, mein Kind. Mir selbst ging es wie ein Stich durchs Herz, als ich dich so hart reden hörte, als ich vernahm, wie du mit stolzen Worten das dargebotene Geschenk der armen Berta zurückwiesest. Und du willst doch ein Kommunionkind sein! Ist meine Anna wohl würdig, dachte ich mir, zum Tisch des Herrn zu gehen, wo es keinen Unterschied zwischen arm und reich gibt, wo das arme Kind ebenso willkommen ist wie das reiche, wo wir alle dieselbe Speise, den heiligsten Leib des lieben Heilandes empfangen, wo wir alle ganz gleich sind? Meinst du, mein liebes Kind, dass du mit einem stolzen, lieblosen Herzen in der Brust teilnehmen kannst an jenem himmlischen Gastmahl der Liebe, zu dem wir arme Menschen nichts bringen können, was Jesus angenehm ist, als ein Herz voll Demut und voll Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen? Und als die Zeit begann, wo du anfingest, dich auf deine erste heilige Kommunion vorzubereiten, da habe ich dich als sorgende und teilnehmende Mutter, die ihrem Kind das Liebste und Beste wünscht, hingeführt zum Kruzifix, und habe dir gesagt: "Anna, nimm es mit deiner Vorbereitung recht ernst. Nimm dir auch recht fest vor, vor allem deine Lieblingsfehler auszurotten. Zu diesen gehört dein Stolz, das Meinen, du seist viel mehr wie andere Kinder. Du hast mir versprochen, es zu tun und tüchtig an deiner Besserung zu arbeiten, damit der liebe Heiland bei seiner Einkehr in dein Herz die innigste Freude habe. Hältst du nun so dein Wort, das du mir dort unter dem Kruzifix gegeben hast, wo der liebe Heiland vom Kreuz herabzublicken und dich zu segnen schien, weil du ein braves Kind werden wolltest?"

"Ja, Mama, das will ich; ich will ein braves Kind werden. Ach, wenn du mir nur ins Herz blicken könntest, um zu sehen, wie weh es mir tut, wieder stolz und unfreundlich gewesen zu sein. Glaube es mir doch, dass es mir wirklich leid tut."

"Ich will dir glauben, mein Kind, und ich will hoffen, dass du den festen Vorsatz fasst, es nicht wieder zu tun. Es muss heute wirklich das letzte Mal gewesen sein, dass du anderen gegenüber so unfreundlich und stolz warst. Deine erste heilige Kommunion, auf die du dich vorbereitest, ist der wichtigste Augenblick deines Lebens; denn vom Tisch des Herrn kommst du zurück, entweder im Guten, in der Bescheidenheit, in der Reinheit, in der Frömmigkeit, in den Tugenden überhaupt mehr bestärkt und gefestigt, oder aber im Stolz und in der Verachtung deiner Mitmenschen verhärtet. Denke nur an das letzte Abendmahl des Herrn. Von den zwölf Aposteln, die mit dem göttlichen Heiland zu Tisch saßen und aus seiner Hand ihre erste heilige Kommunion empfingen, wurden elf Apostel nach dem Empfang der heiligen Kommunion besser, reiner und heiliger, während der zwölfte, Judas Iskariot, der mit bösem Herzen am heiligen Mahl teilgenommen hatte, im Bösen verhärtet und ein Verräter seines göttlichen Meisters wurde."

"Mama, ich werde gewiss nicht mehr so böse sein. Ich verspreche es dir noch einmal und ich hoffe, dass ich mit der Gnade Gottes mein Versprechen auch halten werde."

"Gut denn, mein Herzenskind. Behandle niemand mehr verächtlich, weder die kleine Berta, die ein so gutes Kind ist und gleich dir ein Kommunionkind, noch jemand anderes, auch wenn er dir vielleicht weniger gut zu sein scheint. Schmücke dein Herz mit Milde, Liebe und Frömmigkeit, bereite dich diese Tage hindurch noch recht gut vor auf deine erste heilige Kommunion, damit du das Brot der Engel zum Segen für dein ganzes Leben empfängst."

"Ich will es, Mama."

"Und wie willst du nun gut machen, was du vorhin getan hast?"

"Ich will zu Berta gehen und sie um Verzeihung bitten. Darf ich gehen, Mama, und den Portiersleuten einen Besuch machen, um Berta zu treffen und ihr zu sagen, wie leid es mir tut, dass ich vorhin so böse war mit ihr?"

"Ja, Kind, gehe und bitte Berta um Verzeihung. Und sei recht lieb mit dem Mädchen. Ihr geht ja beide zugleich zum Tisch des Herrn. Wie ihr dort vereint seid, so sehe ich euch auch jetzt schon gerne in Liebe und Freundschaft miteinander verbunden. Berta ist zwar ein armes Kind, aber sie ist so gut erzogen und so brav, dass ich nichts dagegen hätte, wenn ihr Freundschaft schließen und viel beisammen sein würdet."

Während dieses in der prachtvoll ausgestatteten Herrschaftswohnung gesprochen wurde, fand auch unten im Pförtnerstübchen eine Unterredung zwischen Mutter und Tochter statt. Als Anna die vom Portierstöchterchen dargebotenen Blumen zurückgewiesen hatte, war Berta weinend zu ihrer Mutter geeilt, um ihr unter Tränen zu erzählen, was soeben geschehen war. "Denke, liebe Mutter", berichtete das Mädchen, "Anna hat gesagt, meine Blumen seien gut für den Düngerhaufen, aber für nichts anderes. Dabei hat sie mich angesehen, als hätte ich etwas sehr Böses begangen. Und ich hatte es doch so gut gemeint und ich hatte mir so viel Mühe gegeben, die schönsten Blümchen, die zu finden waren, zu suchen und ihr zu bringen. Es blühen ja noch nicht viele Blumen und so konnte ich auch keine hervorragend schöne finden. Aber wenn ich meine Blümchen zum Altar der lieben Mutter Gottes gestellt hätte, wären sie gewiss nicht zurückgewiesen worden."

"Lass es gut sein, Berta, und sei nicht traurig darüber. Wenn später mehr und schönere Blumen blühen, kannst du ja einen neuen Strauß pflücken und ihn der Anna geben."

"Nein, ich werde keine Blumen mehr pflücken. Anna hat ein hartes, stolzes Herz; ich werde ihr keine Blumen mehr anbieten. Unsere junge Herrin verachtet mich gewiss."

"Das tut sie nicht, Berta. Anna hat auch kein stolzes Herz; sie ist nur vornehm und reich. Du darfst ihr nicht böse sein, weil sie deine Blumen nicht genommen hat. Sie hat jedenfalls aus dem Treibhaus schönere, als du ihr bieten kannst, und so kam es, dass ihr deine nicht mehr so willkommen waren."

"Musste sie deswegen aber sagen, meine Blumen sind für den Düngerhaufen gut genug?"

"Das hat Anna sicher nur gesagt, ohne ihre Worte zu bedenken. Und wenn sie etwas gesagt hat, was vielleicht nicht ganz richtig war, Herzl, so vergiss nicht, dass sie die Tochter unserer gütigen Herrschaft ist, die dem Vater die Stelle gab, durch die er uns das tägliche Brot verdienen kann."

"Ich bin der Anna ja auch nicht böse und ich will ihr gar nicht mehr zürnen. Aber weh hat es mir getan, und wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder weinen."

"Bete ein Vaterunser, liebes Kind, dann wird es dir nicht mehr so weh tun. Und dann denke auch an deine erste heilige Kommunion, die du in wenigen Tagen empfangen willst. Opfere alles dem lieben Jesus auf, er wird es dir mit reichen Gnaden vergelten."

"Ja, Mutter, das will ich tun. Der Herr Pfarrer hat uns ja noch gestern im Religionsunterricht gesagt, wir sollten uns freuen, wenn wir dem lieben Jesus etwas aufopfern könnten. Das kann ich nun und ich will es gerne tun. Überhaupt, wenn ich an die erste heilige Kommunion denke, die Anna und ich wie zwei Schwestern am gleichen Tag empfangen werden, dann kann ich unserer jungen Herrin gar nicht mehr zürnen. Ein Kommunionkind will gewiss nichts Böses tun. Ach nein, Anna hat es gewiss nicht böse gemeint; ich war nur sehr empfindlich, als ihre Worte mir so weh taten. Ich will jetzt ein Vaterunser beten für Anna und für mich, damit wir uns auf unsere erste heilige Kommunion gut vorbereiten. Komm, liebe Mutter, komm bete es mit mir. Wir wollen uns vor dem Marienaltärchen niederknien und zusammen beten."

Mutter und Tochter knieten nieder, um zu beten. Sie hatten ihr Vaterunser kaum beendet, als es leise an die Tür klopfte und Anna, von einem Zimmermädchen begleitet, eintrat. Sie ging sofort auf Berta zu, fasste sie bei der Hand und sagte: "Liebe Berta, ich habe dir vor einer Weile recht weh getan. Bitte, sei mir nicht böse und verzeihe mir."

Berta wusste nicht, was sie sagen sollte. "O Fräulein", stotterte sie, "Sie haben mir doch nichts Böses getan."

"Doch, Berta, es war sehr böse von mir gehandelt, als ich vorhin deine Blumen zurückwies. Das war sehr garstig von mir. Und ich bin doch gleich dir ein Kommunionkind. Bitte, verzeihe mir, damit ich mich auf den Tag der ersten heiligen Kommunion ebenso freuen kann wie du."

"Wenn gnädiges Fräulein meinen, mich beleidigt zu haben, so will ich von ganzem Herzen verzeihen." Dabei neigte Berta sich, um dem reichen Mädchen die Hand zu küssen. Doch Anna ließ dies nicht zu, "Was willst du tun?" rief sie. "Höre doch, Berta, was ich dir noch sagen möchte. Schau, wir gehen beide zu gleicher Zeit zur ersten heiligen Kommunion. Dort sind wir ganz gleich, so gleich, als ob wir zwei Schwestern wären. Lass uns darum jetzt schon nicht mehr fremd sein zueinander. Bitte, liebe Berta, sei und bleibe meine beste Freundin."

"Aber das gnädige Fräulein ist so reich und ich bin so arm."

"Macht das etwas? Wir feiern unseren schönsten Lebenstag zusammen, und wie wir dort beim lieben Jesus vereint sind, so wollen wir es jetzt schon sein und dann für unser ganzes Leben bleiben. Willst du, Berta? Bitte, sage ja."

"Wenn ich nicht zu gering bin, gern, von Herzen gern. Ich will immer eine treue, liebe Freundin sein."

"Ich dir desgleichen", rief Anna und schlang ihre Arme innig um die neue Freundin. Dann fuhr sie fort: "Zum Andenken an diesen Tag will ich mir die Blumen mitnehmen, die ich vorhin zurückwies. Sie sollen mich immer an das Versprechen erinnern, das ich heute dem lieben Gott, meiner guten Mama und dir gemacht habe."

Eine Weile plauderten die beiden Mädchen noch zusammen, dann griff Anna nach den Blumen, die noch auf dem Tisch lagen und verabschiedete sich mit freundlichen Worten, indem sie die neue Freundin noch einlud, sie recht bald einmal zu besuchen. -

Eine Woche später - es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen - gingen die Kinder zur ersten heiligen Kommunion. Besonders zwei der Erstkommunionkinder lenkten aller Aufmerksamkeit auf sich. Sie waren ganz gleich gekleidet, knieten nebeneinander und zeichneten sich vor allen anderen durch ihre Bescheidenheit und Frömmigkeit aus.

"Sind das zwei Schwestern?" fragten einige Leute, denen die beiden Kinder nicht bekannt waren.

"Nein, nein", lautete die Antwort, "das sind keine Schwestern. Das eine der Mädchen ist die Tochter des vornehmen und reichen Villenbesitzers Dalmet und das andere ist das Kind des in der Villa angestellten Portiers Lengerl."

"Und die Kinder sind gleich gekleidet?"

"Das hat Frau Dalmet auf Bitten ihrer Tochter getan, die mit der kleinen Portierstochter innige Freundschaft geschlossen hat und sie wie eine Schwester liebt." -

Die beiden Mädchen blieben in herzlicher Freundschaft miteinander verbunden. Sie hatten sich in der Vorbereitung auf ihre erste heilige Kommunion gefunden und am Tisch des Herrn fest miteinander vereinigt. Das Band, das sich dort um ihre Herzen geschlungen hat, wurde nie gelockert, und nur der Tod, der Tod am Tisch des Herrn, sollte es für hienieden trennen.

Seit jenem Frühlingstag waren etwa zehn Jahre verflossen. Es war eine finstere, stürmische Aprilnacht. Der Mond leuchtete nicht, kein Sternlein stand am Himmel; nirgends war ein Licht zu sehen, das die Dunkelheit in etwa durchbrochen und einen Weg durch die Finsternis gezeigt hätte. Da blieb wohl jedermann am liebsten zu Hause im trauten Familienkreis, im warmen Zimmer, wo man die Kälte und den Sturm nicht so fühlte und beim ruhigen Lampenlicht die Finsternis vergaß.

Trotz Sturm und Finsternis gingen zwei Frauengestalten einen schmalen Fußweg, der an einem rauschenden Bächlein entlang nach dem Atlantischen Ozean führte. Dem leichten Gang nach mussten die beiden Frauen in der Blüte der Jahre stehen. Die eine der beiden Frauen führte ihre Begleiterin, der der Weg allem Anschein nach noch unbekannt war, mit großer Vorsicht voran, indem sie auf alle Hindernisse aufmerksam machte, die sich entgegenstellen konnten.

"Fräulein Anna", hören wir sie flüstern, "halten wir uns ein wenig mehr nach links, damit die alten Weiden, die ihre Äste und Zweige hier weit über den Weg strecken, ihnen nicht zu oft in das Gesicht schlagen. - Heiligste Jungfrau, welches Dunkel und welch ein Sturm dazu!"

"Nur Mut, liebe Berta. Der liebe Gott sieht uns ja und wird uns glücklich ans Ziel gelangen lassen."

"Ich habe keine Furcht, Fräulein Anna. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich diesen Weg gehe."

"Sind wir sicher auf dem richtigen Weg?"

"Ja, wir sind es."

"Hoch, Berta!"

"Was denn?"

"Hast du das Geräusch nicht vernommen?"

"Nein, ich habe nichts gehört."

"Es kam mir vor, als hätte ich da drüben Stimmen gehört und als hätte ich etwas wie blanken Stahl aufblitzen sehen."

"Es wird nichts gewesen sein, als höchstens ein Tier, das in seiner Nachtruhe gestört wurde. Hier haben wir nichts zu fürchten. Wenn uns Gefahr droht, so ist es erst draußen auf dem Meer. Es heißt nämlich, dass die Jakobiner, diese Blutmenschen, die alles Heilige und Ehrwürdige in den Kot getreten haben, mit geschärfter Aufmerksamkeit an der Küste herumfahren, um dort, wenn möglich, Priester und ihrem Glauben treu gebliebene Katholiken gefangen zu nehmen, falls diese sich hinauf aufs Meer begeben sollten, um dort ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, nachdem es ihnen auf dem Festland unmöglich gemacht wurde."

"Würden wir es teuer büßen müssen. Gefangenschaft und Tod wären unser Anteil."

"Wenn man uns auch entdeckte, Berta, was wäre das Schreckliches? Ich denke jetzt so oft an die Märtyrer der ersten christlichen Jahrhunderte. Die Zeit ist wieder gekommen, wo wir dem lieben Heiland unsere Liebe dadurch bezeigen können, dass wir bereit sind, für ihn unser Leben dahinzugeben. Ach, Berta, es sind schreckliche Zeiten, in denen wir leben! Die Altäre verwüstet, die Kirchen geschlossen, die Priester wie wilde Tiere durch die Wälder gejagt."

"Ja, es ist schrecklich. Blut und Verbrechen bezeichnen die Wege, auf denen dieser Robespierre und seine Genossen einhergehen. Doch Gott hat uns die Gnade gegeben, dass wir unserem heiligen Glauben treu geblieben sind, und ich bete alle Tage darum, dass er uns auch für die Zukunft diese Gnade gebe."

"Auch ich bete darum und ich hoffe, dass wir nicht vergebens bitten. Und in dieser Nacht dürfen wir wieder zusammen zur heiligen Kommunion gehen. O, wie freue ich mich darauf. Es ist und bleibt doch wahr: Christi Blut gibt Christi Mut. Sooft mir etwas schwer fallen will, denke ich an unsere erste heilige Kommunion, und alles wird mir wieder leicht. Und wie danke ich dem lieben Gott, dass er mich dich damals finden ließ. Erinnerst auch du dich noch daran, wie wir Freundinnen wurden?"

"Ja, ich denke gerne an unsere erste heilige Kommunion."

"Die Blumen, die du mir damals gegeben hast, habe ich heute noch und gehören zu meinen liebsten Gegenständen, deren Besitz mir lieb und teuer ist."

Jeder hat nun diese Mädchen wiedererkannt, die einst kurz vor ihrer ersten heiligen Kommunion Freundschaft miteinander geschlossen und diese treu gehalten hatten bis auf den heutigen Tag, wo wir sie durch die stürmische Nacht wandern sehen, um an verborgenem Ort der heiligen Messe beizuwohnen und die heilige Kommunion zu empfangen. Es war zur Zeit, da gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich die traurige Revolution mit all ihren Schrecken und Gräueln wütete.

"Sind wir bald am Ziel?"

"Ja, bald."

Ein Geräusch wie das Atmen eines ungeheuren Riesen wurde immer deutlicher.

"Das ist das Meer", sagte Berta, "nun sind wir gleich am Ziel. Da unten wohnt Albert, der Fischer, in dessen Hütte wir uns heute Nacht versammeln."

Wirklich tauchte gleich darauf vor den Augen der beiden Mädchen eine Hütte auf, durch deren eines Fenster ein ganz schmaler gedämpfter Lichtstreifen fiel. Berta näherte sich der Hütte und klopfte fünf Mal immer leiser an die Tür.

Von drinnen waren Schritte zu hören und eine weibliche Stimme sagte: "Pax."

"Christi", entgegnete Berta.

Gleich darauf wurde der Riegel zurückgeschoben, die Tür öffnete sich und die beiden Mädchen konnten eintreten. Es war ein einfaches, niedriges Zimmer, an dessen Wänden Netze und sonstige Fischergeräte hingen. Nicht das geringste ließ erkennen, dass während der französischen Revolution hier ein Versammlungsort der treu gebliebenen Katholiken war. Hinter dem Wohnzimmer war ein zweiter Raum, zu dem man den Eingang kaum sah, da er kunstvoll mit Netzen und Fischergeräten verhangen war. Die Frau des Fischers öffnete die Tür und ließ die Mädchen dort eintreten. In dem Raum waren etwa dreißig Personen versammelt, Männer und Frauen, die auf einfachen Bänken saßen. Manche hatten ein Gebetbuch in der Hand, andere den Rosenkranz, alle beteten und bereiteten sich vor auf den Empfang der heiligen Sakramente. Ein Greis im Silberhaar schien die Ordnung aufrecht zu halten. Er trat auf die beiden Mädchen zu, grüßte freundlich und wies ihnen dann ihren Platz an. "Ist Vater Laurent, der Priester, noch nicht gekommen?" fragte Berta.

"Nein", entgegnete der Greis, "er ist noch nicht da. Albert ist ihm entgegengegangen und ich hoffe, sie werden bald hier sein."

"Wenn sie sich in dieser dunklen Nacht nur nicht verirren", sagte Anna.

"Das denke ich nicht", erwiderte der Greis. "Albert kennt jeden Fuß Landes, er hat ja sein ganzes Leben hier zugebracht."

"Aber Vater Laurent?"

"Ist schön öfters hier gewesen und hat als Fischer verkleidet bei hellem Tageslicht die Gegend wiederholt durchsucht, um sich bei Nacht zurechtzufinden. Gottes Engel wird sie schützen und bald in unserer Mitte sein lassen."

Eine Weile herrschte wieder vollkommene Stille, so dass man jedes Geräusch von draußen vernehmen konnte.

"Ich glaube, jetzt kommen sie", sagte auf einmal ein junger Mann, der dem Eingang am nächsten war.

Gleich darauf öffnete sich die Tür und im Eingang stand ein Greis, dem das silberweiße Haar wie ein Heiligenschein um die Stirn lag und in dessen milden Gesichtszügen das Lächeln und die Freude des guten Hirten zu sehen war, der zu seinen Schäflein kommt.

"Vater Laurent", flüsterte Berta ihrer Begleiterin zu. "Das ist der Priester, der von Todesgefahren rings umgeben hier bei uns blieb, damit wir des Trostes der heiligen Sakramente und des heiligen Messopfers nicht gänzlich beraubt wären. Fünf Mal schon waren die Häscher auf seiner Spur und hätten ihn fast gefangen genommen; aber immer noch gelang es ihm, sich ihren Nachstellungen wie durch ein Wunder zu entziehen."

Anna, die zum ersten Mal in dieser Versammlung war, blickte mit Ehrfurcht auf den Priestergreis. Sie las Liebe und Sorge in seinen Zügen, aber keine Furcht. Sein Blick schien allen Kraft, Mut und Begeisterung zu geben. Das war wohl der Blick der ersten Glaubensboten, der zu sagen schien: "Wer sein irdisches Leben für Gott im Bekenntnis des wahren Glaubens hingibt, wird das ewige Leben erlangen." Das Auge des Priesters leuchtete so froh wie in jenen Tagen, da er in festlich geschmückter Kirche, umgeben von Orgelton und Weihrauchwolken das feierliche Gloria anstimmte.

Nun empfingen alle das heilige Bußsakrament. Einer nach dem anderen trat hin, um sich nach demütigem Sündenbekenntnis die Lossprechung von seinen im Bußgericht bekannten Fehlern und Schwächen zu holen. Als dann alle gebeichtet hatten, erhob sich der Priester und fragte, ob alle, die von der heutigen Feier Nachricht bekommen hatten, da sind, oder ob man noch warten soll.

"Sie sind alle hier", entgegnete der Fischer.

"Nun denn, so lasst uns gehen."

Eine Seitentür wurde geöffnet und alle Anwesenden traten stillschweigend hinaus in die schweigende Nacht. Von der Fischerhütte aus begab man sich dann in zwei Abteilungen auf verschiedenen Wegen nach einer kleinen Einbuchtung, wo vom Gebüsch ziemlich versteckt eine geräumige Fischerbarke lag. Alle stiegen ein, als letzter der greise Priester, der dann sofort die heiligen Gewänder anlegte, um auf dem Meer das heilige Opfer darzubringen. Die Segel wurden aufgezogen, der Wind schwellte sie und führte die Barke hinaus auf die hohe See. Der Sturm war schwächer geworden, es schien, als wolle er sich ausruhen oder als dürfe er nicht mehr wüten.

Es war ein feierliches Schauspiel, als in der Barke nun der kleine Altar aufgerichtet wurde, auf dem bald das Lamm Gottes ruhen sollte, Jesus Christus, unsere Seelenspeise, die Stärke der Schwachen; es erfüllte alle, wie von selbst, mit Andacht, als der Priester jetzt das heilige Opfer begann.