Alte kirchliche Sitten und Gebräuche

Inhalt:

1. Die strenge Klausur und die Pflege der Kultur in Klöstern

2. Räume, Festlichkeiten und so manches Gebäck im Kloster

3. Wahre Seelengröße und Demut

4. Der Ring der Mutter Gottes

5. Die zehn Gebote Gottes

6. Die sieben Sakramente

7. Die fünf Gebote der Kirche

8. Die sechs Grundwahrheiten

9. Der wichtigste Augenblick des Lebens

10. Die Hervorsegnung oder Aussegnung der Wöchnerinnen

11. Der außergottesdienstliche Segen eines Bischofs oder Priesters

12. Vom Zeichen des heiligen Kreuzes

13. Von der Schönheit des "Englischen Grußes", auch Angelus genannt

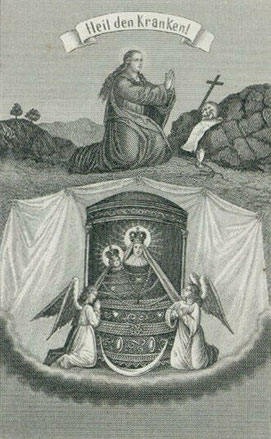

14. Vom heiligen Rock

15. Von den Wallfahrten und Votivtafeln

16. Die Beichte und der Beichtstuhl

________________________________________________________________________

Im Unterschied zu den Hochgebildeten hat das Volk von jeher seine Art, sich die religiöse Lehre zurecht zu legen, Frömmigkeit zu üben und den sittlichen Forderungen des Glaubens gerecht zu werden. Dem Landvolk vor allem, das in der "Scholle" verwurzelt ist, ist das Leben ein Dasein in überlieferter Sitte, also nicht persönlich erworbenes Gut, sondern Erbe der Vorzeit. Das Mittelalter der Votivmessen, Segnungen, Weihungen und Exorzismen, der Bittgänge, Prozessionen und Wallfahrten besteht fort. Nach wie vor beschäftigt sich die Kirche mit den Erscheinungen der Dämonen, nach wie vor gebietet und verbietet sie ihnen. Immer noch verbindet das gläubige katholische Volk seine frommen Bräuche mit den Festen seiner Kirche, nach wie vor lässt es, was es erarbeitet hat und genießt, von der Kirche segnen, bezieht es, was es leidet, auf Gott und seine Vorsehung. Wie vor 1500 Jahren zum ersten Mal schreiten ihm die Heiligen zur Seite und gleich den Vorfahren setzt es seine Hoffnung auf die Gebetsfürbitte der befreiten Seelen, wenn es selbst in Not kommt. Die gewaltigen Abstürze der Spaltung des 16., der Aufklärung des 18., der Technisierung des 19. Jahrhunderts und des sich verbreitenden Unglaubens des 20. Jahrhunderts haben nicht vermocht, diese Quelle, aus der das Volkstum schöpft, zum Versiegen zu bringen. Allerdings wage ich keinen Ausblick auf das 21. Jahrhundert. Die den "Aberglauben" des gläubigen Volkes in den nicht zu leugnenden Missbräuchen des Sakramentalienwesens bekämpften und "Aufklärung" als die Parole ausgaben, flüchteten vielmehr selber restlos in die Mantik. Das gläubige Volk hielt der Überlieferung des Frommen die Treue. Die Geschichte der Volksfrömmigkeit seit 1600 beweist, dass diese Treue zu den Brauchtumsüberlieferungen beim gläubigen Volk in dem Maß gestärkt wurde, je heftiger der Ansturm war, der sich gegen das Zeremonienwesen der Kirche richtete. Den Vorfahren waren diese Zeremonien und Brauchtumsüberlieferungen Kernstück ihres Volkstums und ihrer seelischen Kultur. Und Nachgeborenen sind sie es nicht minder. Sie sind uns in Fleisch und Blut übergegangen, und wir können uns, das Wesentliche genommen, davon nicht trennen, ohne uns religiös untreu zu werden.

___________________________________________________________________

1. Die strenge Klausur und die Pflege der Kultur in Klöstern

Unter der Äbtissin von Göß, Regina von Schrattenbach (1602-1610), wurde die erste strenge Klausur eingeführt. In früheren Zeiten besuchten die Äbtissinnen auch den Landtag. Die Nachfolgerin Regina von Schrattenbachs war Margareta Freiin von Khuenberg (1611-1640). Ihre Eltern waren protestantisch. Im Alter von 18 Jahren kam sie nach Göß, wahrscheinlich, um hier eine Erziehung zu genießen. Gegen den Willen ihrer Eltern nahm sie den Nonnenschleier. Ihr Bruder Hans Jakob, Hofmarschall des Erzherzogs Karl in Steyr, versuchte alle Mittel, um sie davon abzubringen, den Schleier zu nehmen!

Diese Äbtissin führte ein, dass beim Essen im Konvent strenges Schweigen beobachtet würde. Es durfte nur durch das Gebet und Lesungen unterbrochen werden. Das Mitnehmen von Speisen aus dem Refektorium wurde gleichfalls untersagt. Niemand durfte außerhalb der festgesetzten Zeit Speise und Trank zu sich nehmen. Verschied eine Äbtissin, wurde sie in ihrem gewöhnlichen Habit in der Flocke in einer Kapelle beigesetzt, wo sie drei Tage verblieb. Während dieser Zeit hat der Konvent bei Tag und Nacht psalmiert. Am vierten Tag wurde eine Leichenpredigt gehalten. Der Todesfall wurde dem Erzbischof von Salzburg berichtet. Ihre gewählte Nachfolgerin, Johanna Gräfin Kollonitsch (1640-1657), bat kniefälligst, man wolle von ihrer Wahl absehen, doch der gesamte Konvent sprach ihr zu, die Wahl anzunehmen. Auch diese Äbtissin war im evangelischen Glauben erzogen worden. In ihrem 19. Lebensjahr trat sie zum Katholizismus über und 1623 kam sie ins Kloster nach Göß. 1629 empfing sie die Profess und zugleich die Benediktion, weil die Bauern im Land ob der Enns „rebellisch“ geworden waren und man im Kloster sich Sorgen machte, der Konvent werde von Göß flüchten müssen. Den 21. Juli 1640 wurde diese Äbtissin Konfirmiert. Die Konfirmation war die feierliche Bestätigung der Wahl durch den kirchlichen Vorgesetzten, sie erfolgte im Parlatorium der Abtei: dreimal wurde ausgerufen, ob jemand gegen die Wahl etwas einzuwenden habe. Meldete sich niemand, wurde die Neugewählte zum Schwur gegen die Simonie herangezogen. Der Konfirmation folgte die Weihe, bei der Torsten (Fackeln, von Edelknaben getragen) brannten. Die Untertanen mussten die Reichssteuer leisten. – 1643 wurde zu Göß die erste Apotheke errichtet. Die Klosterapotheke barg eine Sammlung heilsamer Kräuter. Auch „mineralische Medizinen“ kannte man. Vielfache Verwendung fanden zerriebene Edelsteine(!). Die „Mischungen“ besorgte eine Frau, die „Apothekerin“, die Tränklein und Pulver verabreichte und Wissenschaft von den Symptomen einzelner Krankheiten haben musste.

Nach den Bestimmungen des Konzils von Trient durfte kein Mädchen vor dem vollendeten 16. Lebensjahr in ein Kloster aufgenommen werden. Kaiserin Maria Theresia bestimmte 1770, dass man erst im Alter von 18 Jahren in einem Kloster Aufnahme finden durfte. Jede Aufgenommene musste eine Probezeit ablegen: das Noviziat. Bei der Profess erhielt die Novize das Ordenskleid. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts hatte sich in Benediktiner-Frauenklöstern der Missbrauch bemerkbar gemacht, dass sich die Nonnen gleich weltlichen Frauen lange Haare wachsen ließen. Papst Klemens IV. (1265-1268) erteilte dem Erzbischof Ladislaus den Auftrag, den Missbrauch unter Anwendung von Kirchenstrafen abzustellen. Über dem Schleier trug jede Nonne den Unterschleier. Die Flocke oder Cuculla ist das Ordenskleid gewesen. Zuerst trug es nur die Äbtissin, später, im 17. Jahrhundert, wurde dieses Kleid für alle Nonnen eingeführt, jede erhielt es bei der Profess. Der Sturz, im Mittelalter „Aufleger“ genannt, war ein leichter Schleier aus schwarzem Wollstoff. Leintücher und „Pfaidten“ mussten aus Wolle sein, wie eine Visitation am Nonnenberg 1581 besagte.

In den Klöstern besorgte man nützliche Arbeiten aller Art. Einige fertigten künstliche Blumen an, andere führten den Pinsel. Nonnen besorgten damals auch den Unterricht bei der weiblichen Jugend, sie waren Erzieherinnen, kannten fremde Sprachen, so dass die Klöster also Kulturstätten waren, die unabsehbaren Nutzen stifteten, der sich freilich in Zahlen nicht nachweisen ließ, aber moralisch auf der Hand lag. Auch die lateinische Sprache wurde von den Nonnen gepflegt. Der Erzbischof von Salzburg bestimmte 1640 eine Nachmittagsstunde zur Erlernung des Lateins in Nonnenklöstern. Weiter wurde Choral und Musik eifrig hinter den Klostermauern gepflegt. Die Orgel wurde von Nonnen in Frauenklöstern bedient. Die Kononsen oder Laienschwestern mussten die niederen Dienste besorgen, die Gärten bearbeiten, die Hühner beaufsichtigen, es werden eigene „Hühnermädels“ genannt, auch „Hühnerdirndl“ hießen sie. 1777, sagt die Chronik, wurde bei einer Jubelprofesstafel eine Pastete in der Gestalt eines Auerhahnes aufgetragen, gemacht von einer Bauerntochter, die in Göß „Hühnermädel“ war.

Den armen Studenten zu Leoben wurden vom besagten Stift jährlich 31 fl. 12 kr. Gegeben, den Dominikanern gab man am Florianitag zwei gelbe Vierting Kerzen, ein Pfund Haar und 2 fl. in Geld bar. Das Gleiche wurde auch nach Trofaiach, Veitsberg und in das St. Elisabeth-Spital in Leoben abgegeben. In der Hofküche durften 300, in der Konventküche 150 Hühner gehalten werden. Zu Ostern gab man rote Eier und den Eierkäs hinaus, diese Bräuche verloren sich aber, als die Zeiten schlechter geworden waren, im 18. Jahrhundert. 1679 wurden unter der Äbtissin Maria Benedikt Gräfin Schrattenbach (1657-1695) Öfen in den Konventzellen gesetzt, vorher hatte man in den Zellen keine Öfen. Wahrscheinlich machten die strengen Winter im Steirer Oberland diese Neuerung notwendig. 1683 hatte es die Arbeiterschaft Obersteiermarks auf die Güter der Jesuiten u. dgl. abgesehen. Selbst die Bürger fürchteten um ihr Hab und Gut. Die „Spitaler Kathl“, eine fromme Frau, riet dem Bürgermeister von Leoben, Paul Egger, er möge wegen der drohenden Gefahr (Türkennot) eine Wallfahrt nach Maria-Zell anordnen.

________________________________________________________________________

2. Räume, Festlichkeiten und so manches Gebäck im Kloster

Unter der Äbtissin von Göß, Regina von Schrattenbach (1602-1610), wurde die erste strenge Klausur eingeführt. In früheren Zeiten besuchten die Äbtissinnen auch den Landtag. Die Nachfolgerin Regina von Schrattenbachs war Margareta Freiin von Khuenberg (1611-1640). Ihre Eltern waren protestantisch. Im Alter von 18 Jahren kam sie nach Göß, wahrscheinlich, um hier eine Erziehung zu genießen. Gegen den Willen ihrer Eltern nahm sie den Nonnenschleier. Ihr Bruder Hans Jakob, Hofmarschall des Erzherzogs Karl in Steyr, versuchte alle Mittel, um sie davon abzubringen, den Schleier zu nehmen!

Diese Äbtissin führte ein, dass beim Essen im Konvent strenges Schweigen beobachtet würde. Es durfte nur durch das Gebet und Lesungen unterbrochen werden. Das Mitnehmen von Speisen aus dem Refektorium wurde gleichfalls untersagt. Niemand durfte außerhalb der festgesetzten Zeit Speise und Trank zu sich nehmen. Verschied eine Äbtissin, wurde sie in ihrem gewöhnlichen Habit in der Flocke in einer Kapelle beigesetzt, wo sie drei Tage verblieb. Während dieser Zeit hat der Konvent bei Tag und Nacht psalmiert. Am vierten Tag wurde eine Leichenpredigt gehalten. Der Todesfall wurde dem Erzbischof von Salzburg berichtet. Ihre gewählte Nachfolgerin, Johanna Gräfin Kollonitsch (1640-1657), bat kniefälligst, man wolle von ihrer Wahl absehen, doch der gesamte Konvent sprach ihr zu, die Wahl anzunehmen. Auch diese Äbtissin war im evangelischen Glauben erzogen worden. In ihrem 19. Lebensjahr trat sie zum Katholizismus über und 1623 kam sie ins Kloster nach Göß. 1629 empfing sie die Profess und zugleich die Benediktion, weil die Bauern im Land ob der Enns „rebellisch“ geworden waren und man im Kloster sich Sorgen machte, der Konvent werde von Göß flüchten müssen. Den 21. Juli 1640 wurde diese Äbtissin Konfirmiert. Die Konfirmation war die feierliche Bestätigung der Wahl durch den kirchlichen Vorgesetzten, sie erfolgte im Parlatorium der Abtei: dreimal wurde ausgerufen, ob jemand gegen die Wahl etwas einzuwenden habe. Meldete sich niemand, wurde die Neugewählte zum Schwur gegen die Simonie herangezogen. Der Konfirmation folgte die Weihe, bei der Torsten (Fackeln, von Edelknaben getragen) brannten. Die Untertanen mussten die Reichssteuer leisten. – 1643 wurde zu Göß die erste Apotheke errichtet. Die Klosterapotheke barg eine Sammlung heilsamer Kräuter. Auch „mineralische Medizinen“ kannte man. Vielfache Verwendung fanden zerriebene Edelsteine(!). Die „Mischungen“ besorgte eine Frau, die „Apothekerin“, die Tränklein und Pulver verabreichte und Wissenschaft von den Symptomen einzelner Krankheiten haben musste.

Nach den Bestimmungen des Konzils von Trient durfte kein Mädchen vor dem vollendeten 16. Lebensjahr in ein Kloster aufgenommen werden. Kaiserin Maria Theresia bestimmte 1770, dass man erst im Alter von 18 Jahren in einem Kloster Aufnahme finden durfte. Jede Aufgenommene musste eine Probezeit ablegen: das Noviziat. Bei der Profess erhielt die Novize das Ordenskleid. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts hatte sich in Benediktiner-Frauenklöstern der Missbrauch bemerkbar gemacht, dass sich die Nonnen gleich weltlichen Frauen lange Haare wachsen ließen. Papst Klemens IV. (1265-1268) erteilte dem Erzbischof Ladislaus den Auftrag, den Missbrauch unter Anwendung von Kirchenstrafen abzustellen. Über dem Schleier trug jede Nonne den Unterschleier. Die Flocke oder Cuculla ist das Ordenskleid gewesen. Zuerst trug es nur die Äbtissin, später, im 17. Jahrhundert, wurde dieses Kleid für alle Nonnen eingeführt, jede erhielt es bei der Profess. Der Sturz, im Mittelalter „Aufleger“ genannt, war ein leichter Schleier aus schwarzem Wollstoff. Leintücher und „Pfaidten“ mussten aus Wolle sein, wie eine Visitation am Nonnenberg 1581 besagte.

In den Klöstern besorgte man nützliche Arbeiten aller Art. Einige fertigten künstliche Blumen an, andere führten den Pinsel. Nonnen besorgten damals auch den Unterricht bei der weiblichen Jugend, sie waren Erzieherinnen, kannten fremde Sprachen, so dass die Klöster also Kulturstätten waren, die unabsehbaren Nutzen stifteten, der sich freilich in Zahlen nicht nachweisen ließ, aber moralisch auf der Hand lag. Auch die lateinische Sprache wurde von den Nonnen gepflegt. Der Erzbischof von Salzburg bestimmte 1640 eine Nachmittagsstunde zur Erlernung des Lateins in Nonnenklöstern. Weiter wurde Choral und Musik eifrig hinter den Klostermauern gepflegt. Die Orgel wurde von Nonnen in Frauenklöstern bedient. Die Kononsen oder Laienschwestern mussten die niederen Dienste besorgen, die Gärten bearbeiten, die Hühner beaufsichtigen, es werden eigene „Hühnermädels“ genannt, auch „Hühnerdirndl“ hießen sie. 1777, sagt die Chronik, wurde bei einer Jubelprofesstafel eine Pastete in der Gestalt eines Auerhahnes aufgetragen, gemacht von einer Bauerstochter, die in Göß „Hühnermädel“ war.

Den armen Studenten zu Leoben wurden vom besagten Stift jährlich 31 fl. 12 kr. Gegeben, den Dominikanern gab man am Florianitag zwei gelbe Vierting Kerzen, ein Pfund Haar und 2 fl. in Geld bar. Das Gleiche wurde auch nach Trofaiach, Veitsberg und in das St. Elisabeth-Spital in Leoben abgegeben. In der Hofküche durften 300, in der Konventküche 150 Hühner gehalten werden. Zu Ostern gab man rote Eier und den Eierkäs hinaus, diese Bräuche verloren sich aber, als die Zeiten schlechter geworden waren, im 18. Jahrhundert. 1679 wurden unter der Äbtissin Maria Benedikt Gräfin Schrattenbach (1657-1695) Öfen in den Konventzellen gesetzt, vorher hatte man in den Zellen keine Öfen. Wahrscheinlich machten die strengen Winter im Steirer Oberland diese Neuerung notwendig. 1683 hatte es die Arbeiterschaft Obersteiermarks auf die Güter der Jesuiten u. dgl. abgesehen. Selbst die Bürger fürchteten um ihr Hab und Gut. Die „Spitaler Kathl“, eine fromme Frau, riet dem Bürgermeister von Leoben, Paul Egger, er möge wegen der drohenden Gefahr (Türkennot) eine Wallfahrt nach Maria-Zell anordnen.

________________________________________________________________________

3. Wahre Seelengröße und Demut

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts waren in einer theologischen Frage in Spanien und Frankreich die Geister arg in Streit geraten. Auch zwei hochberühmte Bischöfe Frankreichs, an deren Namen sich die Blüte der französischen Literatur knüpft, Bossuet und Fenelon, gerieten darüber in eine schriftliche Fehde, die von Bossuet nicht ohne Gereiztheit geführt wurde. Die Sache erregte das größte Aufsehen, der französische Hof und die Universität Paris, ja ganz Frankreich und die gebildete Welt mischten sich in den Streit. Schließlich wandten sich beide Parteien an den Papst um die letzte Entscheidung. Sie fiel zu Ungunsten Fenelons aus. 23 Sätze aus einer seiner Schriften wurden zwar nicht als Häretisch, aber als verwegen und gefährlich verworfen und das Urteil durch ein Breve vom 12. März 1699 verkündet. Fenelon erhielt das päpstliche Breve als er gerade am Mariä Verkündigungstag in seiner Kathedrale zu Chambrai die Kanzel besteigen wollte. Er hielt nicht die vorbereitete Predigt, sondern verkündete das Breve seiner eigenen Verurteilung und predigte über die den Obern gebührende Unterwerfung in solcher Weise, dass alle Zuhörer vor Achtung, Bewunderung und Rührung aufs tiefste ergriffen wurden. Er bat seine Diözesanen, sein Buch nicht weiter zu verteidigen. Überdies erklärte er noch in einem eigenen Hirtenbrief seinen Diözesanen die Unterwerfung, und zwar „einfach, absolut und ohne jeden Schatten des Vorbehaltes“. Er ermahnte die Diözesanen zu der gleichen Unterwerfung. Die Welt staunte über die Demut und Seelengröße des Bischofs, dessen Name in der Kirchen- und Literaturgeschichte Frankreichs ewig glänzen wird, und der Papst anerkannte mit großen Lobsprüchen seinen Seelenadel.

________________________________________________________________________

4. Der Ring der Mutter Gottes

Auf einer meiner Reisen besuchte ich auch ein Wallfahrtskirchlein in Steiermark. Darin befand sich eine Muttergottes-Statue, an deren gebogenem Finger sich ein Ring befand. Über den Ursprung dieses Ringes hörte ich dann die folgende Sage:

Großen Lärm hörte man schon am frühen Morgen in dem weiten Hof der herrlichen Burg des Ritters Ferdinand. Geschäftig eilten die Diener hin und her, die Rosse stampften, die Hunde zerrten an der Leine. Ungeduldig wartete alles auf den Herrn, den stolzen Ritter, der für den heutigen Tag eine Jagd zu Ehren seiner Freunde und Zechgenossen veranstaltete. Geräuschvoll ging das Leben in der Burg zu, denn der Ritter Ferdinand sah es gerne, wenn zahlreiche Gäste um ihn versammelt waren und die Zechgelage dauerten bis spät in die Nacht. Und Worte des Übermutes und Worte des Frevels hörte man und Glaube und Frömmigkeit waren verbannt aus dem Schloss. Jetzt eilte ein Diener herbei und gab ein Zeichen, denn die Jagdgäste nahten sich, voran der stolze Burgherr. Alles schwang sich auf die Rosse und fort ging es, dem Wald zu.

Ein kühler Abend folgte dem heißen Tag. Müde schlugen die Jagdgäste den Heimweg ein. Mit reicher Beute beladen folgten die Diener. Plötzlich hörte man ein lustiges Plätschern. Ein silberheller Quell sprudelte aus dem Gestein. Ritter Ferdinand stieg vom Pferd, um sich an dem frischen Wasser zu laben und die Ritter folgten seinem Beispiel. Da ertönte Glockenklang vom nahen Kirchlein. Nun erinnerte sich Ferdinand, gehört zu haben, dass sich in dieser Kirche eine wunderschöne Marienstatue befände. Er wurde neugierig und machte seinen Freunden den Vorschlag, in das Kirchlein einzutreten, um diese Statue anzusehen. Lachend stimmten ihm die Männer bei und folgten ihm ins Kirchlein. Wirklich sahen sie eine reizende Muttergottes-Statue, die das Jesuskindlein auf dem Arm hielt und gütig lächelnd vom Altar herabsah. Voll Übermut nahte sich jetzt der leichtsinnige Ritter Ferdinand der Marienstatue, nahm seinen Ring vom Finger, steckte ihn an den Finger der Mutter Gottes und versprach, sich nie zu vermählen. Kaum waren diese Worte gesprochen, da – o Wunder – lächelnd bog Maria den Finger und der Ring ging nicht mehr herab. Tief ergriffen, stürzte der Ritter nieder und staunte das Wunder an, das einen solchen Eindruck auf ihn gemacht hat, dass er gelobte, sein Wort zu halten und ein frommer Mensch zu werden. Und er hielt es auch, wurde fromm und gottesfürchtig und ließ Kirchen und Klöster bauen zur Ehre Gottes.

________________________________________________________________________

5. Die zehn Gebote Gottes

lauten:

1. Du sollst allein an einen Gott glauben.

2. Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen.

3. Du sollst den Feiertag heiligen.

4. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange

lebst und es dir wohlergehe auf Erden.

5. Du sollst nicht töten.

6. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben.

7. Du sollst nicht stehlen.

8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider

deinen Nächsten.

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.

10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.

________________________________________________________________________

6. Die sieben Sakramente

die unser Erlöser Jesus Christus zum Heil unserer Seele eingesetzt hat, sind:

1. Die Taufe.

2. Die Firmung.

3. Das Sakrament des Altares.

4. Die Buße.

5. Die letzte Ölung (Krankensalbung).

6. Die Priesterweihe.

7. Die Ehe.

________________________________________________________________________

7. Die fünf Gebote der Kirche

lauten:

1. Du sollst die gebotenen Feiertage halten.

2. Du sollst an Sonn- und Feiertagen die heilige Messe mit gebührender Andacht hören.

3. Du sollst die gebotenen Fasttage halten.

4. Du sollst deine Sünden dem verordneten Priester jährlich wenigstens einmal beichten und zur österlichen Zeit das allerheiligste Sakrament des Altares empfangen.

5. Du sollst zu den verbotenen Zeiten keine Hochzeit halten.

_______________________________________________________________________

die ein jeder Christ wissen muss, wenn er zum Gebrauch der Vernunft kommt, lauten:

1. Dass ein Gott ist.

2. Dass Gott ein gerechter Richter ist, der das Gute belohnt und das Böse bestraft.

3. Dass drei göttliche Personen einer Wesenheit und Natur sind: der Vater, der Sohn und der heilige Geist.

4. Dass die zweite göttliche Person Mensch geworden ist, um uns durch den Tod am Kreuz zu erlösen und ewig selig zu machen.

5. Dass die Seele des Menschen unsterblich ist.

6. Dass die Gnade Gottes zur Seligkeit notwendig ist, und dass der Mensch ohne die Gnade nichts Verdienstliches zum ewigen Leben wirken kann.

________________________________________________________________________

9. Der wichtigste Augenblick des Lebens

Der Augenblick, von dem die ganze Ewigkeit abhängt, ob ewige Freude oder ewiges Leid, ist der Augenblick des Todes.

Ist in diesem Augenblick deine Seele in guter Verfassung, ausgesöhnt mit Gott, innige Reue im Herzen, losgesprochen von allen Fehlern und Sünden durch den Priester, den Stellvertreter Gottes, dann ist alles gut, ein gnadenreicher Augenblick! Ist die Seele nicht ausgesöhnt mit Gott, ist keine Reue im Herzen, will man keinen Priester rufen, ja verachtet man sogar diese große Gnade, den Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des Altares und der heiligen Ölung, dann ist alles schlecht, ein schrecklicher Augenblick! Es steht eine furchtbare Ewigkeit vor dir!

Wenn also jemand krank ist und der Tod ans Sterbebett klopft, wenn es heißt, heimgehen, um Rechenschaft abzulegen, was sollst du tun?

1. Bete zuerst für einen solchen Kranken.

2. Spreche ihm ruhig und liebevoll zu, die heiligen Sakramente zu empfangen, sie sind ja oft auch zur Gesundheit des Leibes.

3. Rufe einen Priester.

4. Bete recht oft die innige Reue mit dem Kranken, kurz und innig.

5. Flöße dem Kranken recht viel Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes ein.

6. Wiederhole hier und da ein kleines Stoßgebetlein.

(O Jesus! Alles dir zu Liebe! Mein Jesus! Barmherzigkeit! – Süßes Herz Mariä, sei meine Rettung! – Heiliger Schutzengel, meine heiligen Patrone, bittet für mich! - Es segne mich und alle Menschen der dreieinige Gott, der Vater +, der Sohn + und der Heilige + Geist. Amen.)

________________________________________________________________________

10. Die Hervorsegnung oder Aussegnung der Wöchnerinnen

Im Alten Bund war gesetzlich bestimmt, dass eine Mutter, wenn 40 Tage nach der Geburt eines Jungen, und 80 nach der Geburt eines Mädchens vorüber waren, sich im Tempel einfinden und das vorgeschriebene Opfer darbringen musste, worauf sie vom Priester für wieder rein erklärt wurde. Auch Maria, wiewohl sie als die immer reine Jungfrau diesem Gesetz nicht verpflichtet war, unterwarf sich in ihrer Demut dem Gesetz und kam mit ihrem göttlichen Sohn in den Tempel und brachte das vorgeschriebene Opfer, wie bei der Erklärung des Festes Mariä Reinigung angegeben und dort zugleich mit einigen Worten auf die Bedeutung des ersten Kirchgangs christlicher Ehefrauen nach der Geburt eines Kindes hingewiesen worden ist. Dieser erste Kirchgang, gewöhnlich Hervorsegnung oder Aussegnung der Wöchnerinnen genannt, verdient jedoch eine nähere Erklärung.

Dass die Hervorsegnung der christlichen Mutter eine ganz andere Bedeutung hat, als ehemals die Darstellung der jüdischen Mutter im Tempel, geht schon aus dem hervor, dass das jüdische Zeremoniengesetz mit den Vorschriften rücksichtlich der körperlichen Unreinheit für die Christen aufgehoben ist, denn das Christentum nennt unrein nur die Sünder. Es ist daher jene fromme Sitte der Kirche, die Wöchnerinnen hervorzusegnen, nur eine Nachahmung des jüdischen Gebrauchs. Die Absicht ist zunächst, die gläubigen Mütter, die es in Demut verlangen, feierlich in die Kirche einzuführen, um wieder mit den übrigen die gewöhnlichen Gebete zu verrichten und der Wohltaten des öffentlichen Gottesdienstes teilhaftig zu werden, wie die dabei vorkommenden Zeremonien nachweisen.

Schon das Erscheinen der Mutter an der Schwelle der Kirchtür, wo selbe, wenn es füglich geschehen kann, niederkniet und so den Priester erwartet, drückt die demütige Bitte aus, von den Sünden, die sie in den Verhältnissen der Ehe möchte begangen haben, erledigt und durch den Priester in die Kirche geleitet zu werden. Sie hält dabei eine brennende Kerze in der Hand, um anzudeuten ihren Glauben an Jesus Christus, das Licht der Welt, und zugleich ihren Vorsatz, ihren Säugling, den Sie als Geschenk Gottes anzusehen hat, und für das sie dankt, durch Wort und Beispiel zur Ehre Gottes im wahren Glauben zu erziehen. Den Säugling mit zur Kirche zu bringen, ist an vielen Orten gebräuchlich und auch zu empfehlen, denn die Mutter kommt ja auch, um ihn dem Herrn geistiger Weise aufzuopfern, und es wird umso inniger geschehen, wenn das Kind gegenwärtig auf ihren Armen ist.

Wenn der Priester in Begleitung eines Kirchendieners, der ein Weihwassergefäß trägt, im Chorrock und weißer Stola bei der Kirchentür angekommen ist, so besprengt er die Wöchnerin mit Weihwasser und betet nach vorausgeschicktem Versikel: „Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,“ worauf der Kirchendiener antwortet: „Der Himmel und Erde geschaffen hat“, den 23. Psalm, in dem unter andern die Worte vorkommen: „Wer wird hinaufsteigen den Berg des Herrn, oder wer wird stehen an seinem heiligen Ort? Wer unschuldig an Händen und rein von Herzen ist, seine Seele nicht gebraucht zum Eitlen und nicht fälschlich schwört seinem Nächsten: der wird den Segen vom Herrn erlangen, und Barmherzigkeit von Gott, seinem Heiland“. – Dann reicht der Priester der Wöchnerin das Ende der Stola, zum Zeichen, dass sie nur durch die Verdienste Jesu Christi gottgefällig leben könne und nur um dieser willen Erhörung im Gebet hoffen dürfe, und führt sie in die Kirche ein, sprechend: „Tritt ein in das Haus Gottes; bete an den Sohn der allerseligsten Jungfrau, der dir eine Leibesfrucht geschenkt hat.“ – Angekommen bei einem Altar, kniet die Wöchnerin auf der Stufe nieder und der Priester betet über sie nach mehreren Versikeln und Responsorien folgendes Gebet: „Allmächtiger, ewiger Gott! Der du durch die Geburt unseres Herrn aus der allerseligsten Jungfrau Maria die Schmerzen der Gebärenden in Freude verwandelt hast: schau gnädig hernieder auf diese deine Dienerin, welche mit dankbarem und freudigem Herzen deinem Altar genaht ist, und verleihe, dass sie nach diesem Leben durch die Verdienste und die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria mit ihrem Kind zu den Freuden der ewigen Seligkeit gelangen möge durch Christum, unsern Herrn! Amen.“ Hierauf besprengt er sie wieder mit Weihwasser in Gestalt des Kreuzes und spricht dabei: „Der Friede und Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes steige über dich herab und bleibe allezeit bei dir! Amen.“

Aus dem ganzen Wesen dieser Segnung geht hervor, dass der Ort, wo sie erteilt werden soll, nur die Kirche sei, und es ist auch ohne oberhirtliche Erlaubnis sie sonst vorzunehmen, und eitel ist die Furcht mancher Mütter, dass sie allerlei bösen Einflüssen ausgesetzt seien, bevor sie nicht hervorgesegnet sind.

Wie wichtig soll diese Stunde einer Wöchnerin sein, welche Gefühle des Dankes, welche heiligen Vorsätze, welche Bitten sollen da in ihr erwachen und genährt werden! Gefühle des Dankes für die glückliche Geburt des Kindes, für die Erholung ihrer Gesundheit, für das liebe Kind, das ihr Gott schenkte und zur heiligen Taufe gelangen ließ; - heilige Vorsätze, das ihr anvertraute Unterpfand, das sie der göttlichen Obhut und Gnade aufopfert, so zu schätzen, zu lieben, mit mütterlicher Sorgfalt zu pflegen und zu erziehen, von allem Bösen abzuhalten und zum Guten zu ermuntern, dass es als rechtschaffener Christ zur Ehre und zum Wohlgefallen Gottes, wie zur Erbauung seiner heiligen Kirche heranwachse, und selber auch immer eifriger dem Herrn zu dienen; - innige Bitten um die Gnade und den Beistand des Herrn, diese Vorsätze zu ihrem und des Kindes ewigem Heil treu ausführen zu können. Würden alle Mütter die Bedeutung der Hervorsegnung recht begreifen und sich öfter aufmerksam an sie erinnern, gewiss! es stünde besser um die Erziehung vieler Kinder. Viele würden nicht ein Raub der Verführung und so entrissen dem Herrn, dem sie beim ersten Kirchgang der Mutter aufgeopfert worden sind. O welch seliges Gefühl für eine Mutter, wenn sie in Wahrheit sagen kann: Herr! keins von denen, die du mir anvertraut hast, ist durch meine Schuld verloren gegangen.

(aus: „Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847“, Sulzbach in der Oberpfalz)

________________________________________________________________________

11. Der außergottesdienstliche Segen eines Bischofs oder Priesters

Schon im Zeitalter der Patriarchen ist der Segen des Vaters, wegen dessen Ansehen und der ihm damals zukommenden priesterlichen Würde überaus hoch geschätzt, ja als Gottes Stimme angesehen worden, indem er vielfältig zugleich Weissagungen enthielt, wie es unter anderem deutlich aus dem Segen erhellt, den der Patriarch Jakob seinen zwölf Söhnen erteilte. Auch den priesterlichen Segen finden wir schon in derselben Zeit, denn Melchisedech, König von Salem, der ein Priester Gottes des Allerhöchsten war, segnete den Abraham. Im mosaischen Gesetz hat Gott selbst eine Segensformel vorgeschrieben. So heißt es im 4. Buch Mose 6,22-27: „Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und deinen Söhnen: Also sollt ihr die Söhne Israels segnen und ihnen sagen: Der Herr segne dich und behüte dich: der Herr zeige dir sein Angesicht und sei dir gnädig: der Herr wende zu dir sein Angesicht und gebe dir den Frieden! Und sie sollen anrufen meinen Namen über die Söhne Israels, und ich will sie segnen.“

Im Gesetz der Gnade segnet Jesus, der ewige Priester, selbst die Kinder und seine Jünger. Er erteilte den 12 Aposteln und 72 Jüngern den Auftrag, dass, wenn sie auf ihren Missionen in ein Haus treten, sie es grüßen und sagen sollen: Der Friede sei mit diesem Hause!, und der heilige Apostel Paulus schließt seinen zweiten Brief an die Korinther mit dem Segenswunsch: „Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.“ – Daher erteilen die Bischöfe und die Priester nicht nur bei gottesdienstlichen Handlungen, sondern auch außerhalb derer den Segen, und so ist es von den apostolischen Zeiten her immer gehalten worden, wie die Schriften der heiligen Väter nachweisen. Alle Gläubigen, selbst die Kaiser, neigten das Haupt vor dem segnenden Bischof nicht nur in der Kirche, sondern auch wenn er irgendwo einzog und dgl. Und wer hat noch nicht vom außergottesdienstlichen Segen des sichtbaren Oberhauptes der Kirche gehört, nicht gehört, mit welcher Sehnsucht und Ehrfurcht die Gläubigen in Rom ihn empfangen? – Auch bei uns drängt sich das gläubige Volk hin, wenn ein Bischof einzieht oder ein Priester sein 50jähriges Jubiläum feiert oder ein neugeweihter Priester ankommt, um von ihnen den Segen, den sie besonders hochachten, zu empfangen, wiewohl auch sonst fromme Gläubige, wenn sie einem Priester begegnen, den Segen von ihm verlangen. Woher wohl jene besondere Hochachtung? Der Christ weiß, dass der Glaube und die Frömmigkeit desjenigen, der den Segen spendet, dabei hoch anzuschlagen ist, und setzt nun voraus, dass ein Bischof, als Oberhirt, in dieser Hinsicht ausgezeichnet sei, dass ein Priester, der bereits 50 Jahre dem Herrn gedient hat, sich viele Verdienste für die Ewigkeit gesammelt habe, und ein Neugeweihter den heiligen Vorsatz nähre, mit der erhaltenen Gnade immer treu und unbefleckt zu wirken. Der fromme Gläubige verlangt auch den Segen anderer Priester, indem ihm bekannt ist, dass der Bischof, als sie die Priesterweihe empfingen, ihre Hände gesalbt und dabei gebetet hat, dass gesegnet werde, was immer sie segnen.

Der Bischof segnet gewöhnlich durch dreimalige Bildung des Kreuzzeichens bald mit einer Formel, bald ohne solche. Wenn ein Jubelpriester oder ein Neugeweihter den Segen erteilt, geschieht es gewöhnlich so, dass er dem Gläubigen die Hände auflegt, dabei spricht: „Durch die Auflegung meiner Hände und die Anrufung aller Heiligen segne dich mit aller himmlischen und irdischen Segnung der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen. Der Friede sei mit dir!“ – und vor dem Schluss das Zeichen des heiligen Kreuzes mit der rechten Hand bildet.

Wird wohl ein Segenswunsch, wenn der Spendende und der Empfangende gehörigen Glauben und Herzensreinheit besitzen, von Gott unberücksichtigt bleiben? Christliches Volk! Halte treu an deinen geistlichen Vätern und ehre ihren Segen; trenne dich nicht von der wahren Kirche, dieser guten, sorgsamen Mutter; denn außer ihr vertrocknet die Quelle des Segens; die vom Weinstock getrennte Rebe verdorrt.

(aus: „Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847“, Sulzbach in der Oberpfalz)

________________________________________________________________________

12. Vom Zeichen des heiligen Kreuzes

Da alle Segnungen durch das heilige Kreuzzeichen, als das Zeichen der Erlösung, geschehen, weil aller Segen, auch im Zeitlichen, nur durch die Erlösung bedingt ist: so dürften hier einige erklärende Worte über dieses heilige Zeichen wohl an der rechten Stelle sein.

Seit den ersten Jahrhunderten finden die heiligen Väter nicht Worte genug, dieses Siegeszeichen zu preisen und allen zur Verehrung anzuempfehlen. Sie sehen im Kreuz den Grundstein des Glaubens, den Anker der Hoffnung und das Siegel der göttlichen Liebe. Darum machten schon die ersten Christen das Zeichen des heiligen Kreuzes so vielfältig, denn sie fingen kein Gebet an und schlossen keins ohne das Kreuzzeichen. Sie gingen nicht aus, ohne ihre Stirn damit zu bezeichnen. Sie unternahmen überhaupt kein Geschäft, ohne es zuvor durch das Kreuzzeichen zu heiligen. Man darf den Gebrauch, in einem heiligen Glauben an den für uns gestorbenen Erlöser das Kreuzzeichen zu machen, mit vollem Recht von den Aposteln herleiten. Und nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Häuser, all ihre Geräte und Habseligkeiten bezeichneten die ersten Christen mit dem heiligen Kreuz. Es war dies das Kennzeichen der Rechtgläubigkeit, und es ist bemerkenswert, dass alle Irrlehrer der Vorzeit, sobald sie vom wahren Glauben abgefallen waren, das Zeichen des heiligen Kreuzes, sowie den Lobspruch: Gelobt sei Jesus Christus!“ unterließen.

In der katholischen Kirche wird das heilige Kreuz auf zweierlei Art gemacht. Die erste Art besteht darin, dass man mit der flachen rechten Hand, während die linke unter der Brust ruht, von der Stirn bis unter die Brust, und dann von der linken Schulter zur rechten fährt. Dieses Zeichen nennt man das große oder lateinische Kreuz, weil es gewöhnlich von denen gemacht wird, die sich einer lateinischen Formel bedienen. Die zweite Art besteht darin, dass man, während die linke Hand auf der Brust ruht, mit dem Daumen der rechten, die etwas geschlossen ist, Stirn und Mund und Brust mit einem kleinen Kreuz bezeichnet, was man gewöhnlich das deutsche Kreuz nennt, indem man dabei die deutsche Formel gebraucht: „Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Wie viel sprechen wir durch eine solche Bezeichnung aus! Möchte dies wohl erwogen werden! Sind diese Worte nicht ein klares und offenes Bekenntnis des Glaubens an das Geheimnis der allerheiligsten Dreieinigkeit? Wir sagen: „Im Namen Gottes“, und bekennen dadurch, dass nur ein Gott ist, und nennen dann die drei göttlichen Personen, die eins in der Gottheit sind. Wir bilden das Zeichen des Kreuzes, um zu bekennen, dass wir an Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch und am Kreuz zu unserer Erlösung gestorben ist, fest und standhaft glauben. Wir bilden es auf die Stirn, um zu zeigen, dass wir uns des gekreuzigten Heilandes nicht schämen. Wir bilden es auf den Mund, um zu zeigen, dass wir bereit sind, unseren Glauben auch in Worte vor Freunden und Feinden unerschrocken zu bekennen. Wir bilden es auf die Brust, um zu zeigen, dass wir entschlossen sind, die Lehre des Gekreuzigten mit Eifer und Liebe zu befolgen. Eine andere Bedeutung der Bekreuzung der Stirn, des Mundes und der Brust ist auch die, dass wir dem dreieinen Gott alle unsere Gedanken, Worte und Werke weihen und ihn zugleich bitten, um der Verdienste des Gekreuzigten willen uns Gnade zu verleihen, als seine echten Jünger leben zu können.

Im heiligen Kreuzzeichen liegt auch eine besondere Kraft, denn es ist eine Abbildung jenes heiligen und kostbaren Kreuzes, an dem Jesus Christus für das Heil der ganzen Welt gestorben ist. Wie nun an diesem Kreuz Christi alle Macht des Satans gebrochen und uns dagegen ewiges Heil geworden ist, so können wir auch jetzt noch durch das Zeichen des heiligen Kreuzes uns dem Einfluss des Satans entziehen und dagegen verschiedene Güter sowohl an der Seele, als am Leib erlangen. "Was hast du noch zu fürchten, wenn du deine Stirn mit dem Kreuzzeichen bewaffnet hast? Dieses Zeichen, das wir auf der Stirn tragen, ist ja ein Zeichen, durch das wir geheilt und gerettet werden", schreibt der heilige Kirchenvater Augustinus. Vorzüglich aber ist es ein kräftiges Mittel gegen die Versuchungen und Anfechtungen zur Sünde. Denn da Jesus Christus durch das Kreuz den Satan überwunden hat, so fürchtet sich der Erzböse und flieht davon, sobald er das Zeichen dieses heiligen Kreuzes erblickt. Daher schreibt der obige Kirchenvater: "Durch die Kraft des Kreuzes werden alle Anfälle Satans vernichtet." Deswegen machen fromme Christen dieses Zeichen so häufig, machen es besonders in jeder Versuchung. Es ist ja das kräftigste Mittel gegen böse Gewohnheiten, gegen den Zorn und andere Leidenschaften, und schützt vorzüglich bei Anzreizung zur Unreinheit. Wenn es aber heilsam sein soll, so muss es mit einem großen Glauben, mit Reinheit des Herzens, mit Andacht und festem Vertrauen auf die Verdienste Christi gemacht werden.

Wir machen jedoch das Kreuz nicht nur über uns, sondern auch über andere Dinge, damit uns der Gebrauch der Dinge nicht schade, sondern vielmehr zum Heil gereiche. Denn, wie der heilige Chrysostomus sagt, "das Kreuzzeichen, dieses Bild des Todes Jesu, ist die Quelle eines großen Segens".

Heilig sei uns immerdar das Siegeszeichen unseres Herrn und Heilandes. Wir wollen uns des Kreuzes nie schämen, uns damit nicht nur im Glauben und Vertrauen bezeichnen, sondern das Bild des Kreuzes auch in unseren Wohnungen ohne Scheu aufstellen und verehren, denn wo das Kreuzbild aus den Häusern entfernt wird, da zieht der arge Weltgeist mit seinem bösen Gefolge ein.

"Es sei fern von mir, mich zu rühmen, außer im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt." (Gal 6,14)

(aus: „Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847“, Sulzbach in der Oberpfalz)

________________________________________________________________________

13. Von der Schönheit des "Englischen Grußes",

auch Angelus genannt

Der Mensch, beständig zur Erde gewendet und von den zeitlichen Sorgen verschlungen, muss häufig erinnert werden, dass er nicht allein vom Brot lebt. Nichts ist nützlicher, als das religiöse Zeichen, durch das er dreimal am Tag erinnert wird, dass das göttliche Wort Fleisch geworden ist, um die Menschen über das Leben des Fleisches hinauszuheben.

Wie schön, wie rührend sind die heiligen Übungen, deren die Kirche sich bedient, um die Gläubigen aufzufordern, Maria zu segnen und zu ehren.

Der Tag beginnt und schließt im Namen Mariens. Wenn sie die Mühen des Tages verkündet, so verkündet sie auch die wohltuende Ruhe der Nacht. Wenn sie von den harten Notwendigkeiten des Lebens spricht, so flößt sie auch den Mut ein, sie zu ertragen. Sie zeigt, mit ihrem Sohn auf dem Arm, vom Himmel herab lächelnd, nach dem Ort der Erquickung, des Lichts und des Friedens hin, wohin man, zu Folge der Worte der Heiligen Schrift, nur gelangen kann, indem man durch das Wasser und das Feuer hindurch geht.

Was gibt es Lieblicheres, als diese Stimme des Morgens, die die Fluren weckt beim Aufgang der Sonne, unter dem Gesang der Vögel, die ihren Schöpfer preisen, im Augenblick, da die Blumen ihren ersten Wohlgeruch gen Himmel senden, und diese andere so tröstliche Stimme des Abends, die die Familie ruft, sich um den häuslichen Herd zu versammeln, um im Chor zur göttlichen Mutter zu beten, die wir im Himmel haben?

Meine Brüder und Schwestern, die Glocke hat den Angelus geläutet, lasst eure Arbeiten ruhen, lasst eure Gesänge schweigen. Gott erteilt uns Gehör, er hört uns an vom erhabenen Thron seiner Glorie herab. Auf die Knie, meine Brüder und Schwestern, und lasst uns beten. Wir arbeiten den ganzen Tag, um unser Abendbrot zu verdienen, lasst uns nun einen einzigen Augenblick beten, um das ewige Leben zu gewinnen.

Indem wir dreimal den Englischen Gruß sprechen, bitten wir Maria in den drei Teilen des Tages, die die drei Teile unseres Lebens, den Anfang, die Mitte und das Ende vorstellen, uns gegen unsere sichtbaren und unsichtbaren Feinde zu verteidigen. Der Angelus des Morgens soll uns an die Auferstehung Jesu Christi erinnern, der des Mittags an sein Leiden, bei dem Maria gegenwärtig war, der des Abends soll uns an seine Menschwerdung erinnern.

Bei dem Konzil von Clermont in Auvergne, das im Monat November 1095 durch Urban II. abgehalten wurde, erhielten die Geistlichen nicht nur die Weisung, alltäglich die Tagzeiten der heiligen Jungfrau zu beten, sondern es wurde auch beschlossen, dass vom ersten Tag ab, da das christliche Heer absegeln würde, um das Heilige Land zu erobern, in allen Kirchen der christlichen Welt am Morgen und Abend drei Glockenschläge erfolgen sollten, um die Gläubigen zu ermahnen, Gott durch die Vermittlung der heiligen Jungfrau zu bitten, dass er ihrem Heer Kraft verleihe gegen die Macht der Feinde des christlichen Namens.

Diese löbliche und heilige Gewohnheit, am Morgen und Abend den Angelus zu beten, dauerte ungefähr hundertdreißig Jahre, bis auf die Zeit Gregor IX., der nach der Wahrnehmung, dass dieser heilige Gebrauch außer Übung zu kommen beginne, die Anordnung erließ, dass der Angelus auch am Mittag gebetet werden sollte. Diese drei verschiedenen Tagzeiten für das Gebet des Angelus wurden damals festgesetzt: auf Tagesanbruch, um durch die Fürbitte der heiligen Jungfrau Gott um seinen Segen zu bitten für alles, was man den Tag über tue, und dafür, dass man nichts tue, als nur zu seinem Ruhm; - auf die Mittagsstunde, um auszuruhen und sich zu sammeln zu einem kurzen Gebet in den Wirren dieser Welt; - auf die Abendstunde, um Rechenschaft zu verlangen von seiner Seele für alle den Tag über begangenen Handlungen.

Beim ersten Glockenschlag trat ehemals zur Ehre Mariens tiefe Stille ein. Aller Hader, aller Jubel schwieg, das lebhafteste Gespräch wurde unterbrochen, alles machte Stillstand, um zu beten, oder eine heilige Eingebung anzuhören.

In Italien und insbesondere in Spanien, wo alles, was auf Religion Bezug hat, von der ganzen Bevölkerung geachtet wird, unterbricht beim ersten Klang der Glocke der Kaufmann sein Geschäft. Wer auf den Straßen und öffentlichen Plätzen ist, bleibt stehen und kniet nieder, Reich und Arm, alle sprechen die Worte des Engels Gabriel, die das Geheimnis der Menschwerdung verkündigen.

Warum muss heutzutage der Glaube so abgenommen haben, dass die meisten Menschen erröten würden, wenn sie die erhabene Himmelskönigin öffentlich grüßen sollten.

Während der österlichen Zeit spricht man anstatt des Angelus die Antiphone Regina coeli, und das ganze Jahr hindurch wird, von der Vesper am Samstag ab bis Sonntag Abend, der Angelus zur Erinnerung an die Auferstehung des Herrn stehend gebetet.

Alle jene, die des Morgens oder des Mittags oder des Abends beim Läuten der Glocke den Angelus andächtig und kniend beten, erlangen jedesmal einen Teilablass, und wenn sie ihn beharrlich einen Monat lang beten, wenigstens einmal einen vollkommenen Ablass, wenn sie auch die übrigen Bedingungen erfüllen.

Die Gläubigen, die sich an einem Ort befinden, wo man den Angelus nicht läutet, oder die den Schall der Glocke nicht hören können, sollen gleichwohl die Ablässe gewinnen, wenn sie dieses Gebet ungefähr um jene Zeit beten, wo man ihn zu läuten pflegt. Für solche Personen, deren Beschäftigungen ungewöhnlich sind, wie die Soldaten, die Seeleute, die Angestellten, die dennoch zu Maria beten wollen, gibt es einen abgekürzten Angelus, der so lautet:

Jungfrau vor der Geburt, bitte für uns.

Jungfrau bei der Geburt, bitte für uns.

Jungfrau nach der Geburt, bitte für uns.

Diejenigen, die diese Gebete nicht kennen, können sie ergänzen, wenn sie zur Erinnerung an die Menschwerdung des Wortes im unbefleckten Schoß der Jungfrau ein Vaterunser und Ave Maria beten.

(aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)

________________________________________________________________________

14. Vom heilige Rock

Vom heiligen Rock, dem hehren,

Künd` ich euch große Mären.

Maria selbst mit eigener Hand

Wirkte ihres Kindes Gewand,

Das wunderbare, das nie zerriss,

Nicht alt ward und sich nie verschliss,

Es wuchs mit dem Kind immerdar

Jahr für Jahr.

Bei seiner Versuchung, bei seinem Leiden

Trug es der Herr. Nach seinem Scheiden

Kam es in der Krieger Hand.

Die würfelten drum. Von diesen erstand

Es Pilatus, wie wir vernommen.

Danach hat es Herodes bekommen,

Von dem hat es ein Jude erlangt,

Der hat mit Hohn darin geprangt.

Doch da Herodes Agrippa hörte,

Dass solches Freund und Feind empörte,

Und dass das Blut gar wunderbar

Wie frisch am Rock zu sehen war,

Da verbot er dem Juden das.

Dieser verbarg aus Neid und Hass

Den Rock in einen Sarg von Stein

Und fuhr damit ins Meer hinein

Wohl zwei und siebenzig Meilen weit,

Warf hin den Sarg und rief voll Neid:

"Da lieg` in tiefen Meeresgründen!

Dich soll kein Mensch auf Erden finden!"

Doch eine Sirene kam geschwommen,

Die hat den Rock aus dem Sarg genommen;

Sie schwamm damit drei Tage lang

An einen wilden Klippenhang.

Da vergrub sie in den Sand

Neun Klafter tief das Heilsgewand.

Nach vielen Jahren kam heran

Ein armer wallender Spielmann.

Der wollte wallen zum heiligen Grabe,

Doch hatte er weder Gut noch Habe.

Er war geheißen Tragemund,

Siebzig Königreiche waren ihm kund.

Er wollte erst gen Cyperland,

Da kam er eben an diesen Strand

Und fand den Rock, denn des Meeres Macht

Hatte ihn wieder zu Tage gebracht.

Ihm kam der gute Rock zu gut.

Doch als er sah das frische Blut,

Erkannte er mit weisem Sinn,

Der heilige Rock sei nicht für ihn.

So warf er in wieder in das Meer.

Da kam ein großer Fisch daher,

Der den grauen Rock verschlang

Und ihn bei sich acht Jahre lang

Behielt, bis Herr Ordendel kam,

Der König fromm und lobesam.

Er war des Königs Eigel Sohn

Von Trier und wollte seinem Thron

Die edle Breide gewinnen,

Die schönste der Königinnen,

Die zu Jerusalem saß.

Sein Schiff ging unter; er selber genas,

Doch musste er das nackte Leben

Als Fischer fristen. Da ward ihm gegeben,

Dass er in des Fischers Eise Dienst

Den Walfisch fing und als Gewinnst

Den heiligen Rock erhielt. Mit dem

Zog er dann nach Jerusalem,

Besiegte dort der Heiden viel

Und erreichte auch sein Ziel.

Mit dem heiligen Rock und der Königin Breide

Kehrte er nach manchem Leide

Zurück nach Trier. Doch ich berichte

Ein andermal die ganze Geschichte.

Nur das sei noch mit Stolz gesagt,

Dass Trier`s Ruhm zum Himmel ragt,

Weil es bis heute hegt und pflegt

Den heiligen Rock; mehr Segen trägt

Das Kleid, getränkt mit Jesu Blut,

Als aller Welt gesamtes gut.

(Aus: "Goldene Legende der Heiligen"

von Joachim und Anna bis auf Constantin den Großen

neu erzählt, geordnet und gedichtet von

Richard von Kralik, 1902)

________________________________________________________________________

15. Von den Wallfahrten und Votivtafeln

1. Richtiger Begriff von den Wallfahrten, ihr erstes Entstehen.

Man kann die Wallfahrten auf eine vielfache Art betrachten. Sie können einen politischen, merkantilischen, geschichtlich-wissenschaftlichen, religiösen und moralischen Gesichtspunkt annehmen. Wie sich so oft Politik, Handlungsspekulation, Geschichte und Wissenschaft mit der Religion paart, so kann auch hier entweder alles sich vereinigen oder jedes einzeln den Religionsmantel anziehen. Es gab eine Zeit, wo die Wallfahrten das einzige Gesellschaftsband christlicher und besonders der europäischen Nationen waren. Ein Unterhändler, ein Gesandter, ein Kurier, wären beunruhigt, aufgehalten und vielleicht geplündert worden, aber das Äußerliche eines Pilgrims flößte Ehrfurcht ein. Der Geschichtsschreiber Karl des Großen bemerkte es als eine der Aufmerksamkeit würdige Sache, dass dieser Fürst, seiner Frömmigkeit ungeachtet, nur viermal zum Besuch des Grabes der heiligen Apostel nach Rom gereist sei. Diese Reisen hatten oft eine Nebenabsicht; die Andacht hat mehr als einmal der Staatsklugheit zum Deckmantel gedient. – Die Bischöfe der ersten Zeit und die Apostel verbanden nicht selten mit ihren Missionsgeschäften ein anderes zeitliches Geschäft; warum soll der einfache Christ nicht auch bei besonderen Gelegenheiten mit dem religiösen Hauptzweck noch einen anderen Nebenzweck verbinden können? Eine Wallfahrt gemischter Natur kann daher noch immer den Namen einer religiösen Wallfahrt beibehalten.

Die religiöse Wallfahrt soll uns hier einzig beschäftigen. Sie ist eine freiwillig unternommene, oder gesetzlich vorgeschriebene (in vorigen Zeiten schrieb man die Wallfahrt als Bußwerk vor), entfernte Orte, Reliquien oder Bilder aus religiösen Absichten zu besuchen und zu verehren. Mag es einer sein, der aus heiligen Absichten für eine kurze Zeit sein Haus verlässt, um in der Ferne das Heilige zu ehren; mögen es Tausende sein, die aus gleichen religiösen Absichten sich vereinigen, dies ändert die Natur einer Wallfahrt nicht; mögen auch unter den Tausenden sich einige einschleichen, die ganz ungleiche, fremdartige Absichten führen, dies kann ebenso wenig die gute Natur einer Wallfahrt schwächen, wie die vielen in unseren Kirchen sich einschleichenden Ungläubigen und Bösen den Glauben und den heiligen Zweck der Gesamtheit schwächen werden. Eine gute heilige Sache kann durch den Missbrauch geschändet, nicht aber der Güte, der Heiligkeit beraubt werden.

Bei jeder Wallfahrt sind drei Dinge zu berücksichtigen; a. die Reise, die freiwillig, willkürlich oder vorschriftsmäßig unternommen wird; b. der Ort oder Gegenstand, wohin die Reise führt; c. die Absicht, warum die Reise von einem oder von vielen unternommen wird. Hieraus wird sich der Wert der Wallfahrten überhaupt und insbesondere der christkatholischen Wallfahrten zu erkennen geben. Es ist nicht nötig, um den inneren und äußeren Wert der christlichen Wallfahrten beurteilen zu können, auf einen entscheidenden Ausspruch der Heiligen Schrift oder der lehrenden Kirche anzutragen. Wir haben General-Prinzipien, wonach wir über den Wert der willkürlichen, in der Kirche Gottes üblichen Gebräuche und Sachen urteilen können. „In rebus adiaphoris“, sagt ein großer Theologe, „exemplum Sanctorum est regula theologorum“. (In Nebensachen ist das Vorbild der Heiligen die Regel der Theologen.) Der Gebrauch des Weihwassers in den Häusern, des gesegneten Brotes usw., woher wissen wir, dass er gut ist? Durch das Beispiel der frommen Vorfahren. „Es gibt Dinge,“ sagt Bossuet, „die die Kirche befiehlt, worin wir unseren Gehorsam zu erkennen geben; und gibt andere, die sie uns bloß hinlegt, wobei wir unsere Liebe beweisen können. Es liegt in unserer frommen Anhänglichkeit, wenn wir wahre Kinder der Kirche sind, nicht nur ihren Geboten gehorsam zu sein, sondern bereitwillig zu folgen auf die mindesten Willensäußerungen einer so guten und heiligen Mutter, und unseren Geist mit dem ihrigen zu vereinigen.“

Ja wenn wir wirklich einen Ausspruch in der Heiligen Schrift gegen das Wallfahrten hätten, so müssten wir diesen doch wieder aus dem Geist der Kirche und aus dem Beispiel der frommen Vorväter ebenso erklären, wie wir andere apostolische Gebote begründen. – Der Geist der Kirche und das Beispiel der Vorväter und Kirchenlehrer, die vom Geist Gottes beseelt waren, sind für den Katholiken also eine sichere Regel, wonach er das Zulässige und Gute einer an sich ihm freistehenden und unter den Christen üblichen Sache beurteilen soll.

Wer darf behaupten, das Wallfahrten ginge aus einem verdorbenen Gefühl oder aus einer schiefen Meinung hervor? Der schwache Mensch fühlt sich in seine Abhängigkeit von einem höheren Wesen. Er fühlt von Natur aus einem Drang in seinem Herzen, dieses höhere Wesen, das er nicht sieht, von dem er aber ganz abhängt und dessen Hilfe er in seiner Schwachheit bedarf, aufzusuchen, sich ihm zu nähern, wohlgefällig zu machen und sich die Gunst zu erwerben, um Gnade zu erhalten oder in Nöten gerettet zu werden. Er fühlt, dass das höhere Wesen über das Weltall weit erhaben ist und wünscht daher auch über dasselbe steigen zu können. Weil dies aber in seinen Kräften nicht steht, so führt ihn das heilige Gefühl an Orte, wo er glaubt, entweder dem höheren Wesen näher zu sein, oder doch von ihm eher erhört, und von den Drangsalen gerettet zu werden.

Man kann mit Recht das Wallfahren einen Ausdruck des religiösen Gefühls nennen, der mit jeder anderen äußeren Religionsübung in enger Verbindung steht. Das Gegen vom Haus zur Kirche ist im Grunde eine kleine Wallfahrt. Denn ich verlasse aus religiösen Absichten mein Haus, um an einem anderen Gott geheiligten Ort zu beten etc. Die weite Reise ändert den Charakter nicht. – Gott, der Ewige, der Unbegrenzte ist mir zu Hause so nah, wie in der Kirche und an jedem anderen Ort. Woher weiß ich aber, dass die Kirche ihm wohlgefälliger ist als die Wohnung? Man wird mir sagen: Aus der heiligen Geschichte wissen wir, dass Gott sich Tempel gewählt hat, und so schließe ich per Analogiam, dass ihm ein durch die heilige Weihe gewidmeter Tempel angenehmer ist als das Schlafzimmer. Ich gebe es zu, schließe aber auch hieraus, dass dem Allmächtigen ein Ort angenehmer sein kann und ist als der andere. Ich schließe ferner durch eine Analogie, dass wenn die Heilige Schrift uns heilige Orte zeigt, wohin in den Urzeiten fromme Vorväter aus religiösen Absichten wallfahrteten, und dies als Gott angenehm gehalten wurde, es auch noch jetzt dergleichen Orte geben könne und dass die Wallfahrten dorthin nichts Gott Unangenehmes, nichts Abergläubisches enthalten. Dies soll näher betrachtet werden.

2. Wallfahrten waren vor Christi Geburt unter allen Völkern üblich.

Der Ausdruck des religiösen Gefühls strömte über das Volk der Vorzeit, wie über das der Gegenwart. Von Abraham, dem Vater unseres Glaubens, dehnte er sich auf die späten Kinder aus, die unter dem Gesetz lebten. Diese Kinder des Glaubens geben durch ihre Taten ein gutes Zeugnis. Aber auch die Kinder des Aberglaubens und der Idololatrie wurden von dem Strom hingerissen. Das religiöse Gefühl trieb, wie jetzt noch den Mohammedaner in seine viele Meilen weit entlegene Moschee, und den Inder in seine Pagode, so die alten Ägypter und Griechen in ihre düsteren Götzentempel und unsere alten deutschen Voreltern in ihre dunklen Eichenhaine. Bei allen Völkern der Vorzeit treffen wir Wallfahrten an.

Abraham verließ seine Heimat und ging mit seinem Sohn Isaak und zwei jungen Knechten in das Land der Erscheinung, um nach dem Befehl Gottes das Opfer zu verrichten. Warum blieb er nicht bei seinem Hausaltar und brachte dort dem Herrn das Opfer? Warum wies im Gott selbst die dreitägige Reise und den Ort des Opfers an? Gott gab dem Ort den Vorzug, damit an dieser Stelle das Vorbild möchte geopfert werden, wo einst das wahre Opfer vollbracht werden sollte, wie Augustinus sagt. Der Befehl Gottes gab Abrahams Reise ein höheres Verdienst, Abrahams Kindern aber den Beweis, dass diesen Ort der Herr, der überall gegenwärtig ist, besonders gewählt habe. Deswegen wird ihm die Wallfahrt aufgelegt und das Aufsteigen des Berges, schreibt der alte Origenes, damit in diesem allen sein Glaube und seine Gesinnung geprüft werden möge. Darum blieb auch stets dieser Ort dem gläubigen Israel heilig. In den Nöten war er ihm eine Zufluchtsstätte, wo sie beteten: Wie Gott sich hier des Abrahams erbarmt hat, so erbarme er sich auch unser. Sogar in dem Sprichwort, „Auf dem Berg schaut man Gott“, setzte es ein gewisses Vertrauen.

Ein zweites Beispiel haben wir in dem Patriarchen Jacob. Er nennt den Ort, wo er in seiner Ruhe eine Leiter von der Erde bis zum Himmel reichend und die auf derselben aufsteigenden Engel gesehen hat, ein Haus Gottes und eine Pforte des Himmels. Beim Erwachen tut er folgendes Gelübde: Wird Gott mit mir sein, mich auf dem Weg, auf dem ich reise, behüten, mir Nahrung und Kleidung geben, werde ich glücklich wieder zu dem Haus meines Vaters kommen, so soll der Herr mein Gott sein. Dieser Stein, den ich zu einem Denkmal aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes genannt werden. (Genesis 28,20-22) Zwei Teile in dieser Begebenheit ziehen unsere Aufmerksamkeit an. Erstens gelobt Jacob, diesen Ort als einen Gott besonders gewidmeten oder als ein Haus Gottes zu halten und zu besuchen. Zweitens an ihm einen Altar zu errichten und zu opfern. Sollen wir heraus nicht folgern, Gelübde, Gott an einer besonders geheiligten Stelle zu besuchen, seien damals unter den Kindern Abrahams sehr gebräuchlich gewesen? Was Jacob gelobt hatte, erfüllte er auch. Bei seiner Rückreise richtete er auf Befehl Gottes ein steinernes Merkmal auf an dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, opferte Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. Den Nachkömmlingen Jacobs und den Propheten Israels blieb Bethel stets heilig. Sie wanderten zu gewissen Zeiten dorthin, brachten dem Herrn Opfer und Gott bezeigte sein Wohlgefallen. (1. Könige 10,3; 3. Könige 12 und 13; 4. Könige 2,23; Amos 3, 14; 4 und 5) Wenn wir in Abraham ein gesetzliches, so haben wir hier in Jacob ein freiwilliges Wallfahrten. Und die Nachkommen Abrahams und Jacobs gingen aus eigenem Antrieb, aus religiösem Gefühl zu den ihren Vorvätern heiligen Orten. Samuel, der strenge Prophet, Elias und Eliseus, die Eiferer für die Ehre Eines Gottes, erkannten und wussten gewiss, dass Gott überall gegenwärtig ist. Nichtsdestoweniger billigten sie die Wallfahrten nach Bethel und opferten dort selbst.

Was war es anderes als ein religiöses Wallfahren, als Mose den Israeliten befahl (Deuteronomium 16,16): an den drei jährlichen Festen soll sich alles, was männlichen Geschlechtes ist, vor dem Herrn an dem von ihm bestimmten Ort einfinden? Ehe noch ein Tempel in Jerusalem war, wanderte ganz Israel doch dorthin. Nachdem aber Salomos Tempel durch die Gegenwart Gottes verherrlicht worden war, gingen auch die dahin, wovon das Gesetz nicht spricht. Was das männliche Geschlecht aus Pflicht tat, das tat das weibliche Geschlecht aus frommem Antrieb. Parther, Meder, Elamiten, Kappadocier, die Bewohner des Pontus und Asiens wallfahrten nach der Stadt Israels. Auch die Eltern Jesu gehen mit den anderen dahin. Sogar Heiden befanden sich unter denen, die hinaufgekommen waren, anzubeten an diesen Festen (Johannes 12,20), die mithin zu dem Gesetz noch weniger als das jüdische weibliche Geschlecht verpflichtet waren. Unter diesen nennt besonders die Apostelgeschichte (8,27) einen Mann aus Äthiopien, einen Mächtigen, der Kammerherr der Kandace, der Königin der Äthiopier, und Schatzmeister war. Was mag diese angezogen haben, so beschwerliche und große Wallfahrten zu unternehmen? Wusste vielleicht der Äthiopier und Elamit nicht, dass der Gott, der über Jerusalem herrschte und daselbst angebetet wurde, auch in Äthiopien verehrt werden könnte? So beschränkt konnte unmöglich ein Bibelforscher und fleißiger Leser des Jesaja sein.

Nicht allein das auserwählte Judenvolk, sondern auch die heidnischen Völker wallfahrten ebenso früh und ebenso allgemein. Der Teufel ist ein Affe Gottes, wie Tertullian sagt, und was er im Volk Gottes sah, ahmte er auf gleiche Weise nach. Die Heiden hatten ihre Orte, zu denen sie öftere und mühsame Wallfahrten anstellten, teils ihre Ehrfurcht gegen ihre eingebildeten Gottheiten öffentlich an den Tag legten, teils bei ihnen Befreiung aus den Schicksalen nachzusuchen, Rat und Aufschluss in zweifelhaften Verhältnissen und Lagen einzuholen, oder durch Entrichtung gemachter Gelübde und reicher Opfer diese vermeintlich beleidigten Gottheiten zu besänftigen und sich geneigt und günstig zu machen, oder wegen erhaltener Hilfe durch öffentlich aufgehängte Zeichen, Denkmäler und Votivtafeln ihre Dankbarkeit zu bezeigen. So war z.B. zu Epidaurus ein dem Gott Äskulap geweihter Ort, wohin man für die Kranken wallfahrtete, und für die Wiedergenesenen Votivtafeln brachte. So war zu Delphos der Tempel des Apollos, wohin man in zweifelhaften Privat- und Staatsangelegenheiten aus den entferntesten Provinzen wallfahrtete, um den Rat und Willen der unsterblichen Götter zu erfahren. So war in Lybien der berühmte Tempel des Jupiter Ammons, wohin selbst der große Weltbezwinger Alexander, wie Kurtius berichtet, mit seinem ganzen Kriegsheer eine äußerst mühsame Wallfahrt unternahm, um sich durch Opfer und Gebete der Gunst dieses Gottes zu versichern. So war zu Ephesus der weltberühmte Dianentempel, wohin man aus den entlegensten Landen wallfahrtete, um dem Wunderbild der Diana, das nach dem Vorgeben der Götzendiener vom Himmel gefallen sein soll, Verehrung zu bezeigen und Opfer zu bringen. So war endlich in Deutschland der mächtige Teutates oder Merkurius, zu dem die Deutschen ihre Zuflucht nahmen, und den sie vom Kopf bis an die Füße mit Votivtafeln, mit hölzernen Händen und Beinen behingen.

Wer die klassischen Schriftsteller und die Geschichte des Altertums lesen will, der wird unzählige Beweise hierüber finden. Die Zeit tilgte sie nicht, sie dauern noch fort bei den Völkern, so verschieden auch immer ihre Begriffe von der Gottheit sind. So wallfahrten die Mohammedaner nicht nur aus dem weiten ottomanischen Reich, sondern aus Persien, Indien und der Tartarei in Asien und Afrika zu ihren berühmten Moscheen, zu den Gräbern ihrer Propheten, besonders zum Grab ihres großen Propheten in die heilige Stadt Mekka in Arabien und in seine Geburtsstadt Medina. So wallfahrten die Perser nach Tus, wo das Grab des Iman Ridha oder Riza war, des letzten von den zwölf Imamen, der dort ermordet wurde, über dessen Grab einer von den Schenkeln des Kamels hängt, dessen sich Mohammed bedient hat und der für ein großes Heiligtum gehalten wird.

Noch zahlreicher und öfter wallfahrten die Inder in ihre Pagoden oder Tempel. Der Zulauf der Pilgrime in der Pagode zu Jaganata am Ganges ist unglaublich. Der berühmte Reisebeschreiber Tavernier gibt die mit reichen Opfergaben und Votivtafeln täglich dort ankommenden Pilgrime auf einige tausend an. Aus Ehrfurcht gegenüber dem heiligen Ort reinigen die Pilgrime sich zuvor im Fluss Ganges und scheren sowohl ihre Häupter als Bärte, ehe sie sich in die Pagode begeben. Ebenso wallfahrten die Chinesen und besonders die Japaner in ihre Mias oder Tempel. Die berühmteste ihrer Wallfahrten ist Hinto, wohin jeder verpflichtet ist, wenigstens einmal in seinem Leben entweder persönlich oder durch Abgeordnete zu wallfahrten.

So bewährt sich dieser Ausfluss des religiösen Gefühls durch alle Nationen zu allen Zeiten. Mögen auch sich irrige Begriffe, unrichtige Ansichten den religiösen Wallfahrten der Heiden und Ungläubigen beigesellt haben, weil sie Anbeter falscher Götter waren, so flossen sie doch aus der nämlichen Hauptquelle, aus einem Gott sich annähernden Herzen, wie die Wallfahrten der alten Patriarchen und des gläubigen Israels. Plato, Pitbagoras, Sokrates und die übrigen Weisen, die reinere Begriffe von Gott hatten, als die übrigen Menschen, gaben doch dem natürlichen Drang ihres Herzens nach, und verkannten nicht, dass Gott ihnen zu einer Zeit und an einem Ort gnädiger und näher schien wie an anderen.

3. Das Evangelium ist nicht gegen das Wallfahren.

Höchst wunderbar erscheint der Gott Jakobs auch als der Gott des Evangeliums. Wie Jehova im Alten Bund gewisse Orte gewählt hatte, wo er seine Gnade besonders über Israel ausgoss und das kindliche Flehen der Abrahamiten gern erhörte, so wählte sich der Gott des Neuen Bundes auch einige Orte, wo er in einem reichlicheren Maß den Schatz seines väterlichen Erbarmens eröffnet.

Obschon Gott, der Ewige und Unermessliche, nie auf Zeit und Raum beschränkt ist, so sind doch seine Wirkungen von außen, Operationes ad extra, der Menschen wegen auf Zeit und Raum bedingt. Gott ist dem Menschen gnädig in der Zeit und zu einer Zeit gnädiger wie zu andern. Wir dürfen nicht fragen: warum. Denn Er spricht: „Ich werde gnädig sein, dem Ich gnädig bin, und Mich erbarmen, dessen Ich Mich erbarme . . . Also wessen Er will, erbarmt Er sich und wen Er will, verhärtet Er.“ Römer 9,17 An einer anderen Stelle schreibt eben dieser Apostel Paulus: „Zur gnadenreichen Zeit erhörte Ich dich und am Tag des Heils half Ich dir. Sieh! Jetzt ist die gnadenreiche Zeit. Sieh! Jetzt ist der Tag des Heils.“ 2. Korinther 6,2.

Zeit und Raum stehen in einem gleichen Verhältnis. Wie Gott seine Gnaden auf gewisse Zeiten beschränkt, so kann er sie auch auf gewisse Orte beschränken. Seiner Allmacht werden dadurch ebenso wenig Grenzen gesetzt, wie seiner Ewigkeit. Er bleibt stets der Ewige, der Unermessliche. Das Evangelium bestätigt diese Wahrheit von Anfang bis zu Ende. Bald war die Stunde nicht geeignet, Johannes 2,4, bald der Ort nicht, wann und wo der göttliche Erlöser seine Wunderkraft an dem Menschen zeigen wollte. Wie er im Leben wirkte, so wirkt er auch, da er sitzt zur Rechten seines Vaters. Und obschon Jesus zu jeder Zeit und an jedem Ort seinem himmlischen Vater eben nahe, eben wohlgefällig war, so wählte er doch eine besondere Zeit und einen besonderen Ort, wann und wo er betete. Des Nachts ging Jesus hinaus und blieb auf dem Berg, der der Ölberg heißt. Lukas 21,37.

Warum soll der Christ nach dem Beispiel seines Meisters nicht eine gewisse Zeit, oder einen gewissen Ort wählen können, wo er die Erbarmungen seines Gottes erfleht, weil er glaubt und hofft, Gott werde ihn besonders jetzt und hier erhören. Wenn Paulus vorschreibt, die Männer sollen aller Orten beten, so schließt er die Gnadenorte nicht aus. 1. Timotheus 2. Wie die Regungen des Gemütes nicht selten zu einer Zeit stärker sind wie zu anderer, so können sie auch an einem Ort stärker sein wie am anderen. Der hier widerspricht, verkennt sein eigenes Herz. Nur dann wäre es Irrwahn, mehr als Aberglauben, wenn man für fest hielt, nur in dieser Zeit, nur an diesem Ort könnte der Barmherzige uns erhören. Denn nicht des Menschen ist es, zu wissen die Zeit oder Stunde oder den Ort, so der Vater seiner Macht aufbehalten hat. Apostelgeschichte 1,7. Wer von den Christen wird aber so leichtsinnig handeln? „Wer den Tag auszeichnet,“ sagt Paulus, Römer 14,6, „zeichnet ihn aus um des Herrn willen. So auch wer den Ort auswählt, wählt ihn aus um des Herrn willen.“

Wir gestehen gern, dass das Evangelium nirgends die Wallfahrten vorschreibe. Sie gehören unter die Dinge, die man ebenso gut unterlassen als verrichten kann. Was Paulus vom Essen gewisser Speisen sagt, können wir hier auf unsere Frage anwenden. „Wer isst, der missachte nicht den, der nicht isst; und wer nicht isst, der richte nicht den, der isst; denn Gott hat ihn aufgenommen . . . Der eine hält nun auf diesen oder jenen Tag; der andere hält auf jeden Tag. Jeglicher tue sich Genüge in seiner Überzeugung.“ Ich lobe den, der in heiliger Absicht zu dem Ort hinwandert, um Gott dort zu preisen und zu verherrlichen, ich tadle den aber nicht, der nicht dorthin geht. Denn wie Chrysostomus sagt, um Verzeihung der Sünden zu erhalten, ist es nicht nötig, Geld zu verwenden, oder nach weit entfernten Orten zu wallfahrten. Oder wie der heilige Augustin schreibt: „Gott hat nicht gesagt: gehe nach Orient und suche Gerechtigkeit, schiffe nach Okzident um Nachlass zu erhalten, sondern vergib deinem Feind und es wird dir vergeben werden.“ Wer möchte aber dagegen so lieblos sein, den andern, der zu einem entfernten Ort wallfahrten wollte, eines finsteren Aberglaubens zu beschuldigen? Besonders da von Anfang der Christenheit so viele fromme und heilige Männer und Frauen, so große Lehrer der Kirche gewallfahrtet haben.

4. Die Wallfahrten waren von Anfang der Christenheit gebräuchlich

Wir wollen nicht hartnäckig behaupten, die Reise des Apostel Paulus über Ephesus nach Jerusalem sei eine Wallfahrt im eigentlichen Sinn gewesen. „Er eilte,“ erzählt Lukas, Apostelgeschichte 20,16, „um, wofern es ihm möglich wäre, das Pfingstfest in Jerusalem zu begehen.“ Seine Reise hatte wahrscheinlich einen anderen Zweck, als die Besuchung der Stadt Jerusalem.

Doch war von der Stunde an, diese Stadt, die Jesus durch seine Gegenwart und durch seinen Tod geheiligt hat, ein Gegenstand, woran alle Herzen der treuen Jünger Jesu geknüpft waren. „Es ist zu weitläufig,“ sagt der heilige Hieronymus, „die Zeit von der Himmelfahrt des Herrn bis auf den gegenwärtigen Tag zu durchlaufen und alle Bischöfe, Märtyrer und andere durch Gelehrtheit und Wissenschaft ausgezeichnete Männer aufzuzählen, die nach Jerusalem gekommen sind, und dafür hielten, es ging ihnen an der Religion und Wissenschaft etwas ab, oder sie hätten nicht den höchsten Grad der Tugend erreicht, wenn sie nicht Christus an dem Ort angebetet hätten, wo zuerst das Evangelium vom Kreuz erschienen ist . . . In der Tat, wenn der große Redner glaubt, der sei zu tadeln, der die griechischen Wissenschaften nicht zu Athen, sondern zu Lilybajon, die lateinische nicht zu Rom, sondern in Sizilien gelernt habe, weil nämlich jede Provinz etwas Eigenes habe, was eine andere nicht ebenso haben kann: warum sollen wir glauben, ohne unser Athen habe jemand den höchsten Gipfel der Studien erreicht? Dies sagen wir nicht, als verneinten wir, dass das Reich Gottes in uns sei und dass es auch in anderen Ländern heilige Leute gebe, sondern wir wollen nur sagen, dass besonders jene, die als die Ersten der christlichen Welt angesehen werden, hierhin wandern, wo wir auch nicht als die Vornehmsten, sondern als die Geringsten gekommen sind, damit wir die Großen aus allen Völkerschaften hier sehen möchten. Wahrlich der Chor der Mönche und Jungfrauen ist eine Blume und ein überaus kostbarer Edelstein in der schönsten kirchlichen Ordnung. Wer immer in Gallien angesehen ist, eilt hierhin. Der Brite, wenn er in der Religion etwas weiter fortgeschritten ist, glaubt, er sei getrennt von der christlichen Welt, wenn er nicht sein Abendland verlässt und das Land aufsucht, das ihm nur durch den Ruf und aus der hl. Schrift bekannt ist. Was sollen wir noch sagen von Armenien, Persien, Indien, was von dem äthiopischen Volk, von Ägypten, diesem Sammelplatz der Mönche, was von Pontus und Kappadocien, Syrien und Mesopotamien und von allen den einzelnen Provinzen des Orients? Diese alle, folgend dem Wort des Heilands: wo ein Körper ist, da versammeln sich auch die Adler, kommen zu diesen Orten und geben uns die herrlichsten Beispiele der Tugenden. Ihre Sprache ist zwar verschieden, aber eins ihre Religion. So viele verschiedene Sprachen hier sind, so viele Chöre sind auch, die singen und beten.“

Hieronymus ist nicht der Einzige, der so spricht. Auch die anderen Väter finden nicht Worte genug, wenn sie von den Wallfahrten nach Jerusalem reden. Schon im zweiten und noch mehr im dritten Jahrhundert, wo das Schwert der Verfolger die Christen kaum in den Höhlen und Grüften schonte, wagen sich kühne Bekenner nach den Orten, wo sich die großen und bewunderungswürdigen Begebenheiten ereignet haben. Die Kirchengeschichte nennt unter den Pilgrimmen nicht nur Laien, sondern auch Priester und Bischöfe. Unter diesen war der große Origenes, der Alexandrien verlassend, sich in Jerusalem niederließ. Im vierten Jahrhundert kamen schon fremde und zwar sehr angesehene Pilgrimme aus allen Gegenden der Welt nach Palästina. Wir haben sogar schon eine Reisebeschreibung eines in diesem Jahrhundert nach Palästina gewanderten Franzosen. Dieser Hang, die heiligen Orte zu besuchen, wuchs mit jedem Jahrhundert so, dass selbst aus unserem entfernten Deutschland im elften Jahrhundert eine Schar von mehr als siebentausend Frauen und Männer, Nonnen und Mönchen, Priestern und Bischöfen, worunter der Erzbischof Poppo von Trier, Sigefrid von Mainz, Günther von Bamberg, Otho von Regensburg, Wilhelm von Utrecht etc. waren, nach Jerusalem zogen.

Wie nach Jerusalem, so wallfahrtete man nach Rom, die Gräber der heiligen Apostel Petrus und Paulus zu besuchen. Schon in den ersten Jahrhunderten waren die Wallfahrten dorthin nicht nur bei den occidentalischen, sondern auch orientalischen Christen üblich. Wie Hieronymus sich über Jerusalem und Palästina ausdrückt, so redet der heilige Chrysostomus über Rom und von den Wallfahrten zu den Gräbern der heiligen Apostel. Er wünschte den Staub der Erde zu küssen, der die heiligen Leiber bedeckt. In der Folge wurden die Wallfahrten nach Rom so allgemein, dass Papst Nikolaus an Kaiser Michael schrieb: „Viele tausend Menschen kommen aus allen Weltteilen täglich nach Rom und empfehlen sich dem Schutz und der Fürsprache des Apostelfürsten. Es waren nicht immer einfältige ungelehrte Leute, die solche Reisen antraten. Nein, Origenes, der größte Gelehrte, den das zweite und dritte Jahrhundert hatte, machte es sich zum Gelübde, nach Rom zu reisen, um die Gräber der Apostel und die älteste Kirche zu Rom zu besuchen. Paulinus, Bischof zu Nola, Cassius, Bischof von Narny, begnügten sich nicht, einmal die Überbleibsel der heiligen Apostel gesehen und verehrt zu haben. Sie machten es sich zum Gesetz, mehrmals nach Rom zu reisen, weil sie nicht oft genug jene ehren zu können glaubten, wodurch das Evangelium Jesu ist verbreitet worden. Auch Kaiser, Könige und Fürsten legen auf eine Zeit das Zepter nieder, wandern nach Rom und demütigen sich vor den Fußsteigen der Apostel. Die ersten Apostel Deutschlands brachten von dem Grab der Apostel die reine Lehre Jesu mit und überlieferten sie uns. Willibrord, Kilian, Bonifaz, Willibald, Wunibald, Udalrich und mehrere andere der ersten deutschen Bischöfe waren zu Rom und haben auf die Leiber der Apostel ihre Gelübde abgelegt.

Obschon Jerusalem und Rom die vorzüglichsten und berühmtesten Wallfahrten der Christen waren, so weist uns die Kirchengeschichte noch viele andere auf, die auch berühmt und ebenso alt waren. Die Wallfahrten zum Berg Sinai und zu der Eiche Mambre wurden sehr häufig von den Anachoreten und Mönchen unternommen. Aber auch römische Patrizierinnen wanderten dorthin. Von Rustina berichtet Gregor der Große, dass sie diese im alten Testament so berühmten Orte besucht habe.

Wenn die Gräber der anderen Apostel wegen ihrer großen Entfernung bei uns nicht so berühmt waren, so findet man doch, dass sie von den Landesbewohnern, in deren Mitte sie ruhen, mit frommem Sinn häufig besucht wurden. Die Wallfahrt nach Compostel zum Grab des heiligen Apostels Jakobus, die nach Ephesus zum Grab des heiligen Johannes, die der Inder zum Grab des heiligen Thomas, wie berühmt sind sie in der Kirchengeschichte. Auch zu den Gräbern und Kampfplätzen der anderen Märtyrer und Blutzeugen des Christentums wallfahrteten schon in den ersten Jahrhunderten die Christen. Man lese nur den Brief der Kirche von Smyrna über die Marter des heiligen Polykarp. Haufenweise versammelten sich die Christen aus verschiedenen Gegenden an dem Gedächtnistag oder jährlichen Sterbetag der Märtyrer bei den Gräbern, wozu der heilige Cyprian die Seinigen besonders anmahnte. Die schönen Reden des heiligen Basilius, eines Asterius von Amesa, eines Johannes Chrysostomus, eines Gregors von Nissa, eines Ambrosius und Augustinus über verschiedene Märtyrer sind bei diesen Feierlichkeiten gehalten worden. In diesen Reden finden wir viele Beweise von außerordentlichem Zusammenströmen der Gläubigen, die sich bei solchen Anlässen und Festen von allen Seiten her versammelten. Gott bestätigte zuweilen diese Besuche durch die auffallendsten Wunder, wovon der heilige Augustin und Gregor von Tours viele Beispiele anführen. Dadurch wurde aber auch der Eifer des gläubigen Volkes noch reger gemacht. Je mehr man wünschte von den körperlichen Leiden befreit zu werden, desto häufiger wurden die Wallfahrten. Man wundere sich hierüber nicht, sondern werfe nur einen Blick auf den Teich Bethsaida, wobei viele Kranke, Blinde, Lahme, Abgezehrte lagen, welche warteten auf die Bewegung des Wassers (Johannes 5,2). Jesus tadelte nicht dieses Zusammenströmen der Leidenden, er bekräftigte es vielmehr durch das Wunder, das er an dem achtunddreißigjährigen Kranken verübte. Es liegt in der Natur des leidenden Menschen, Hilfe zu suchen, wo man kann. Das Beispiel des einen, der von Jesus oder von den Aposteln gesund gemacht worden war, erweckte bald bei mehreren anderen den Glauben: sie können auf gleiche Weise von ihren Leiden befreit werden.

5. Sie wurden im Mittelalter als Bußwerke auferlegt